もう電気代に怯えない!今日からできる節約術と電力会社見直し

1. はじめに:なぜ電気代は高くなっているの?

電気代の請求書を見て「なぜこんなに高いの?」と驚くことは少なくありません。電気代高騰の背景には、電力会社が発電に使う燃料の市場価格を反映する「燃料費調整額」や、再生可能エネルギー普及のための「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の上昇が大きく影響しています 。また、市場連動型プランの価格変動、2011年の東日本大震災以降の原子力発電所稼働停止や火力発電所の休廃止による電力供給不足、脱炭素化推進による液化天然ガス(LNG)の需要拡大と価格上昇なども複合的に絡んでいます 。

自身の電気代が高いと感じる原因は、使用量の無自覚な増加(冬場の暖房や在宅ワークなど)、古い家電の使用(特にエアコンや冷蔵庫)、コンセントに繋がっているだけで消費される待機電力、自身のライフスタイルに合わない料金プラン、国の電気料金補助金政策の終了、まれに電気の盗難や漏電などが考えられます 。これらの原因を理解し、日々の行動改善と、電力会社の見直しや省エネ設備への投資といった根本的な対策を講じることが重要です。

2. 今日からできる!電気代節約術10選

日々の暮らしの中で、少しの工夫で電気代は大きく変わります。家庭の電力消費はエアコン (17.0%)、冷蔵庫 (14.9%)、給湯 (12.6%)、照明 (9.2%)、炊事 (7.8%)、待機電力 (5.5%) など特定の家電に集中しており 、これらから見直すのが最も効果的です 。今日からすぐに実践できる具体的な節約術を10個ご紹介します。

- エアコン:賢い使い方で効率アップ 設定温度は冷房28度、暖房20度を目安にしましょう。たった1度設定温度を変えるだけで、冷房時は年間約940円、暖房時は年間約1,650円の節約が期待できます 。サーキュレーターや扇風機で空気を循環させ、部屋全体の温度むらをなくし、エアコンの効率を高めましょう 。エアコンは起動直後に最も電力を消費するため、頻繁なオンオフは避け、自動運転を活用したり、30分程度の短い外出ならつけっぱなしにする方が節電につながることもあります 。フィルターは2週間に1度を目安に掃除し、年間約990円の節約に 。室外機の吹出口に物を置かず、直射日光が当たらないよう植木やすだれで日陰を作る工夫も大切です 。窓や扉からの熱や冷気の出入りを防ぐため、厚手のカーテンや遮熱カーテンを活用しましょう 。

- 冷蔵庫:開閉と設定温度に注意 冷蔵庫の扉を開けるたびに冷気が逃げ、庫内の温度を元に戻すために電力を消費します。無駄な開閉を減らし、開けている時間を短くすることを意識しましょう 。食材を詰め込みすぎると冷気の流れが悪くなり、庫内が均一に冷えにくくなるため、余裕を持たせましょう 。設定温度は季節や周囲の温度に合わせて控えめに(夏は「中」、冬は「弱」など)し、年間約1,910円の節約が期待できます 。熱いものは必ず冷ましてから入れ、冷蔵庫は本体から熱を放出するため、周囲に適切な隙間(放熱スペース)を空けて設置しましょう 。

- 照明:LED化とこまめな消灯 白熱電球や蛍光灯からLED照明に交換するだけで、消費電力が大幅に削減できます 。例えば、白熱電球からLED電球に交換すると、年間約2,790円~2,883円の大きな節約が期待できます 。必要のない明かりはこまめに消し、長時間部屋を空ける際は必ず消灯する習慣をつけましょう 。1日1時間点灯時間を短縮するだけでも、年間約85円の節約になります 。

- テレビ:設定と主電源の確認 テレビの消費電力は画面の明るさに大きく影響されます 。省エネモードに設定したり、画面の輝度(明るさ)を下げたりすることで節電になります 。50V型テレビの輝度を1割下げるだけで年間約581円の節約効果が期待できます 。リモコンで電源を切るだけでなく、本体の主電源を切りましょう 。旅行などで長時間使わない場合は、コンセントからプラグを抜くことで、待機電力を完全にカットできます 。

- 洗濯機・乾燥機:まとめ洗いと自然乾燥 洗濯は、洗濯機の容量の80%程度を目安にまとめ洗いすることで、洗濯回数を減らし、効率的に電力を使えます 。洗濯機の乾燥機能や浴室乾燥機は非常に多くの電力を消費します 。可能な限り部屋干しや天日干しなどの自然乾燥を積極的に取り入れ、乾燥機を使う頻度や時間を減らしましょう 。乾燥機のみの使用から自然乾燥を8時間併用するやり方に変えるだけで、年間約12,320円もの大きな節約が期待できます 。

- 温水洗浄便座:温水オフと蓋を閉める 温水洗浄便座も無意識のうちに電力を消費していることがあります。夏場は、温水洗浄便座の温水機能をオフにしましょう 。使わない間も便座や水を温め続けるため、無駄な電力を消費します。温水のオフ機能やタイマー節約機能があれば、積極的に利用しましょう 。使用後は必ず便座の蓋を閉める習慣をつけましょう 。蓋を閉めることで便座の温度低下を防ぎ、保温にかかる電力を10〜20%削減できるとされています 。

- 炊飯器・電気ポット:保温時間の短縮 炊飯器や電気ポットの保温機能は便利ですが、電気代がかさむ原因にもなります 。炊飯器の保温は短めにし、残ったご飯は冷凍保存して電子レンジで温め直す方が、電気代の節約になる場合があります 。電気ポットは、長時間保温し続けるよりも、必要な時に再沸騰させる方が経済的で、年間約3,330円の節約が期待できます 。

- 待機電力のカット:スマートプラグも活用 家電製品は使っていない時でも、コンセントに繋がっているだけで「待機電力」を消費しています 。資源エネルギー庁の調査によれば、1世帯あたりの年間消費電力量のうち、待機電力が約5.1%を占めているというデータもあります 。使用していない家電製品のコンセントを抜くことで、無駄な待機電力をカットできます 。スマートプラグを導入すれば、接続した家電の電源をスマートフォンアプリや音声でON/OFFできるだけでなく、使っていない時間帯に自動でOFFに設定することで、無意識のうちに発生している待機電力を効率的にカットできます 。スマートプラグ自体の消費電力も非常に少ないため、手軽に導入できる節電アイテムです 。

- 家族で集まって過ごす:無駄をなくす習慣 家族がそれぞれ別の部屋で過ごすと、その分、複数の部屋で照明やエアコンが使われることになります。家族そろってリビングなどで過ごす時間を増やすことで、人のいない部屋の電気を消すことができ、家全体の無駄な電力消費を抑えられます 。これは、電気代だけでなく、家族のコミュニケーションを深める良い機会にもなります。

- 買い替えで大きく節約!省エネ家電への投資 家電は進化しており、新しいモデルほど省エネ性能が高くなっています 。特にエアコンや冷蔵庫など、長時間使う家電を最新の省エネモデルに買い替えることで、初期投資はかかりますが、長期的に見れば大きな電気代節約につながります 。例えば、10年前のエアコンを最新の省エネモデルに買い換えると年間約4,120円、冷蔵庫では約40~47%の省エネ化により年間約4,560円~6,110円の節約が期待できます 。また、白熱電球から電球形LEDランプに交換すると、約86%の省エネ化により年間約2,790円~2,880円の節約が見込めます 。初期費用は1〜3万円増でも、年間電気代の節約効果により、2〜3年以内に回収できるのが目安とされています 。

3. 電力会社を見直そう!乗り換えで電気代を根本から安く

日々の節電も大切ですが、電気代を根本から安くしたいなら、電力会社や料金プランの見直しが最も効果的です 。2016年の電力自由化以降、消費者は全国の様々な電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました 。

電力自由化とは?乗り換えのメリット・デメリット

電力会社への乗り換えは、現在の契約プランより電気代が安くなる可能性があり 、年間5万円以上の節約につながるケースも報告されています 。深夜に電気使用が多い家庭には夜間料金が安いプラン、日中の在宅ワークが多い家庭には日中割引があるプランなど、自身のライフスタイルに合った多様な料金プランを選べます 。多くの新電力会社は、電気料金に応じてポイントが貯まるサービス(楽天ポイント、Pontaポイント、Vポイントなど)や、ガス、携帯電話、インターネットなどとのセット割引を提供しており、電気代以外の支出もまとめて節約できる可能性があります 。環境意識が高い方にとっては、CO2排出量が少ない太陽光・風力・水力などの再生可能エネルギー由来の電気を選べるプランが増えている点もメリットです 。スマートメーターが設置されていれば、原則工事不要で切り替え費用もかかりません 。

一方で、デメリットや注意点もあります。自身の生活スタイルや電気使用量に合わないプランに乗り換えてしまうと、かえって電気代が高くなる可能性があります 。一部の電力会社や料金プランでは、契約期間中に解約すると解約金や違約金が発生する場合があります。金額はゼロ円から数千円、場合によっては約1万円程度まで様々なので、契約前に違約金の有無や条件を必ず確認しましょう 。新電力会社の中には、経営状況の変化などにより倒産したり、電力事業から撤退する可能性がゼロではありませんが、その場合でも必ず事前に連絡が届き、電気の供給がすぐに止まることはありません 。一時的に地域の送配電事業者から電気が供給されますが、料金が割高になるため、連絡が届いた場合は早めに新しい会社に切り替える必要があります 。支払い方法がクレジットカード払いに限定される場合もあるため、事前に確認が必要です 。オール電化の家庭は、安易な新電力への乗り換えに注意が必要です。特に東日本大震災以前からオール電化プランを利用している場合、当時のプランは深夜の電気代が非常に安く設定されており、現在の新電力プランよりも有利なケースが多いです 。一度解約すると、元のオール電化プランには戻せない可能性もあるため、慎重な比較検討が必要です 。賃貸住宅の場合、オーナーが一棟全体で電気契約をしている場合や、個別に契約している場合など、入居者が自由に電力会社を選べない可能性もあるため、不要なトラブルを避けるため、事前に管理会社やオーナーに必ず確認しましょう 。

電力会社乗り換えの簡単ステップ

電力会社の切り替えは、想像よりも簡単に行うことができます。以下のステップでスムーズに手続きを進めましょう。

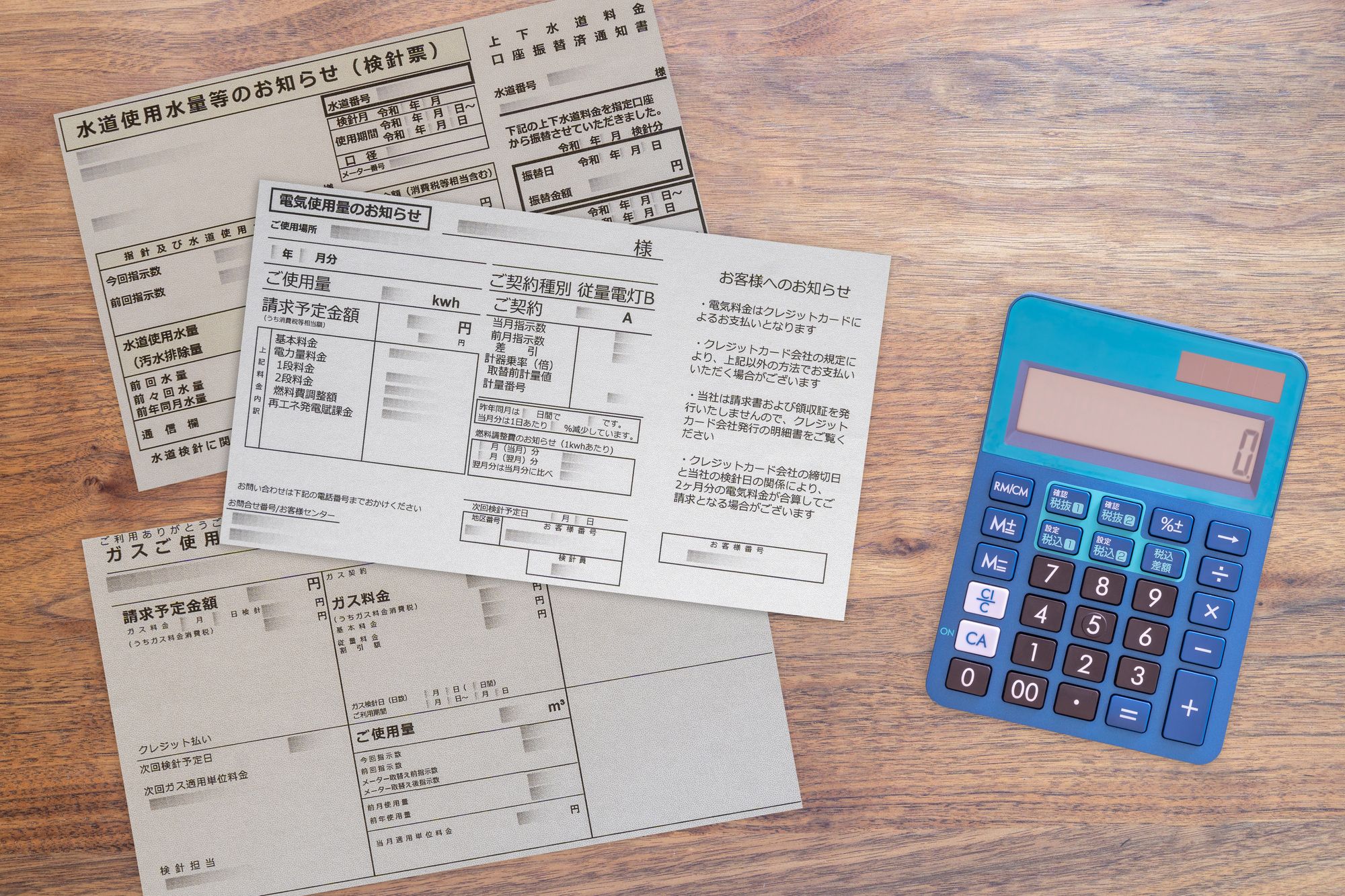

- 検針票の準備: まずは、現在契約している電力会社から毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」、または電力会社のWebサイトの会員ページから、「現在契約している電力会社名」「お客さま番号」「供給地点特定番号」などの情報を手元に用意しましょう 。これらは新しい電力会社への申し込みに必須の情報です。

- 比較サイトでのシミュレーション活用: 複数の電力会社や料金プランを効率的に比較検討するために、「エネチェンジ」や「価格.com」などの比較サイトを積極的に活用しましょう 。郵便番号や現在の電気使用量、契約プランを入力するだけで、自身の家庭に最適なプランや、乗り換えによって期待できる節約額を簡単にシミュレーションできます 。特典やポイント還元を含むかどうかで比較結果を調整できる機能も便利なので、目的に合わせて活用しましょう 。比較サイトを利用する際は、基本料金の有無や単価、時間帯別料金、燃料費調整額や再エネ賦課金の扱い、アンペア数ごとの料金設定といった料金体系 、ポイント還元率やセット割引、新規契約キャンペーンなどの特典・割引 、再生可能エネルギーの利用割合などの電源構成 、カスタマーサポートの対応時間や電力使用量の「見える化」機能の有無といったサポート体制 、契約期間の縛りや解約金・違約金の有無、支払い方法の選択肢などの契約条件 、そして自身の居住地域が供給エリアに含まれているか、オール電化プランの有無なども確認しましょう 。

- 申し込み: 乗り換えたい電力会社とプランが決まったら、その電力会社のWebサイトまたは電話で申し込み手続きを進めます 。一般的には、契約者の名前、生年月日、電気を使用する住所、契約者の住所、メールアドレス、電話番号、世帯構成、支払い方法(クレジットカードや口座番号など)などの情報が必要です 。手続き自体は10分〜15分程度で完了することが多いです 。

- スマートメーターについて: 電力会社を切り替える際には、遠隔で電気使用量を計測できる「スマートメーター」が自宅に設置されている必要があります 。既にスマートメーターが設置されていれば、原則として工事は不要で、費用もかかりません 。もし未設置の場合でも、電力会社の切り替えに伴い無料で交換工事が行われます 。この交換工事も基本的に立ち合いは不要なのでご安心ください 。

- 切り替え完了: 申し込み後、通常2週間から1ヶ月程度で新しい電力会社への切り替えが完了します 。切り替えが完了すると、新しい電力会社から契約内容や開通が記載された通知書が届きます。これで、新しい電力プランでの生活がスタートします 。基本的に、使用期間が重複して二重請求が発生する心配はありません 。

4. さらに電気代を安く!太陽光発電・蓄電池と補助金

日々の節電や電力会社の見直しで電気代は大きく変わりますが、さらに一歩進んで、電気代の不安から完全に解放されたいと考えるなら、太陽光発電や蓄電池の導入も検討する価値があります。初期費用はかかりますが、長期的な視点で見ると大きなメリットがあります。そして、導入を後押ししてくれるのが国や自治体の補助金制度です。

太陽光発電・蓄電池導入のメリット・デメリット

自宅で発電した電気を使うことで、電力会社から購入する電力量を大幅に減らせ、電気代を大幅に削減できます 。特に、電気代の高い昼間に自家発電した電気を使ったり、深夜の安い電力で蓄電池に貯めた電力を昼間に使ったりすることで、効率的に電気代を節約できます 。自家消費で余った電気は、電力会社に売電して収入を得ることも可能です 。停電時でも蓄電池に貯めた電気を使用できるため、非常時の電源として非常に心強い存在となります 。自家消費によって電力会社からの購入電力量が減るため、再エネ賦課金の支払いも抑えられます 。再生可能エネルギーの利用は、CO2排出量削減に貢献し、地球に優しい暮らしを実現できます 。

デメリットは、太陽光発電4kWシステムで約115万円、5kWhの蓄電池で約150万円、8kWの蓄電池で約210万円が目安とされており、まとまった初期費用がかかる点です 。太陽光発電は、その名の通り太陽光に依存するため、夜間や悪天候時は発電できませんが、蓄電池と組み合わせることで、このデメリットを補うことができます 。設備を長期間安定して稼働させるためには、定期的な点検やメンテナンス費用も必要になります。

費用回収期間は、太陽光発電で約10年が目安とされています 。例えば、4kWの太陽光発電システム(補助金適用後の実質負担額79.2万円)の場合、年間約7.92万円の経済効果が見込まれ、約10年で費用回収が可能と試算されています 。蓄電池の場合、容量7kWhで補助金適用後約100万円の導入費用に対し、年間約7.4万円の電気代削減が見込まれる場合、回収期間は約13.5年ですが、電気料金が5%上昇すると、回収期間は約12.8年に短縮される可能性もあります 。省エネ家電の買い替えについては、初期費用が1〜3万円増でも、年間電気代の節約効果により、2〜3年以内に回収できるのが目安とされています 。

国や自治体の補助金制度(2025年)

高額な初期投資を軽減するため、国や地方自治体から様々な補助金制度が提供されています。

国の主要な補助金制度としては、2023年から始まった「住宅省エネ2025キャンペーン」があります 。これは2050年カーボンニュートラル実現に向けて住宅の省エネ化を強く推進する目的で設置された大型補助金制度で、2025年も引き続き実施され、一部の新築住宅を除き、子育て世帯に限らずすべての世帯が補助の対象となります 。

このキャンペーンには複数の主要な事業が含まれます。例えば、「先進的窓リノベ2025事業」では、高い断熱性能を有する窓やドアへの改修が対象で、上限200万円/戸という大規模な補助金が提供されます 。また、「給湯省エネ2025事業」では、高効率給湯器(エネファーム、ハイブリッド給湯器、エコキュートなど)の設置が対象で、エネファームで16~20万円/台などの定額補助が受けられます 。さらに、「子育てグリーン住宅支援事業」では、開口部の改修、給湯器の設置、その他の改修(ドア・窓の高断熱化、外壁・天井・床の断熱、節湯水栓・高断熱浴槽など)が対象で、リフォーム工事内容に応じて上限60万円/戸の補助があります 。賃貸集合住宅向けの「賃貸集合給湯省エネ2025事業」も存在します 。これらの事業には申請期間が設定されており、予算上限に達し次第受付が終了するため、導入を検討する際は、早めの情報収集と申請準備が非常に重要です 。

地方自治体の補助金も活用できます。例えば東京都では、既存住宅の窓やドアを高断熱のものに改修する場合、助成対象経費の1/3、窓で上限100万円、ドアで上限16万円の助成があります 。また、太陽光発電設備を設置する場合に、高断熱窓・ドアへの改修や蓄電池等への補助に上乗せして補助を行う制度があり、新築住宅で最大36万円、既存住宅で最大45万円が上限です 。

中野区でも、地球温暖化対策推進のため、省エネルギー設備等の設置に係る費用の一部を補助しています(令和7年度も実施予定) 。特に、家庭用蓄電池に一律10万円、太陽光発電に一律15万円の補助金を実施中(2025年)で、これは東京都の補助金との併用も可能です 。高断熱窓やドアの改修にも上限15万円の助成があり 、太陽光発電設備には1kWあたり4万円、限度額12万円の助成も行われています 。

これらの補助金制度は、高額な初期投資が障壁となっていた省エネ設備導入の経済合理性を劇的に高める役割を果たします。国や地方自治体から提供されている利用可能な補助金を積極的に活用することで、太陽光発電や蓄電池の導入が「手の届く範囲の選択肢」になり得るという強力なメッセージを伝えることができます。

※上記の申請期間や補助額は、調査時点の情報に基づいています。補助金制度は予算や政策変更により内容が変動する可能性があるため、申請を検討する際は必ず各制度の公式サイトで最新情報を確認することが重要です。

5. まとめ:今日から実践して電気代の不安を解消しよう!

電気代の高騰は、国際情勢や国のエネルギー政策、そして私たち自身の生活習慣など、様々な要因が複雑に絡み合って生じています。しかし、だからといって「もう電気代に怯えるしかない」わけではありません。今日からできる小さな工夫から、根本的な見直し、そして未来への賢い投資まで、私たちには電気代の不安を解消するための多くの選択肢があります。

- 電気代高騰の背景を理解する: 燃料費高騰、再エネ賦課金、電力市場価格変動、電力供給不足など、外部要因も大きいことを認識しましょう。

- 日々の節電を実践する: エアコン、冷蔵庫、照明など、電力消費の大きい家電の使い方を見直し、待機電力のカットや家族で集まって過ごすなど、小さな工夫を積み重ねましょう。

- 電力会社・料金プランを見直す: 電力自由化のメリットを最大限に活用し、自身のライフスタイルに合ったプランや、セット割引、ポイント還元などを賢く選びましょう。

- 省エネ設備への投資を検討する: 長期的な視点で電気代を抑えるために、省エネ家電への買い替えや、太陽光発電・蓄電池の導入を検討しましょう。国や自治体の補助金制度を積極的に活用することで、初期費用を軽減できます。

これらの対策を組み合わせることで、電気代への不安を解消し、より快適で経済的な生活を送ることが可能になります。今日からできることから、ぜひ一歩踏み出してみてください。あなたの暮らしが、もっと安心で豊かなものになることを願っています。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。