音楽の未来は暗い

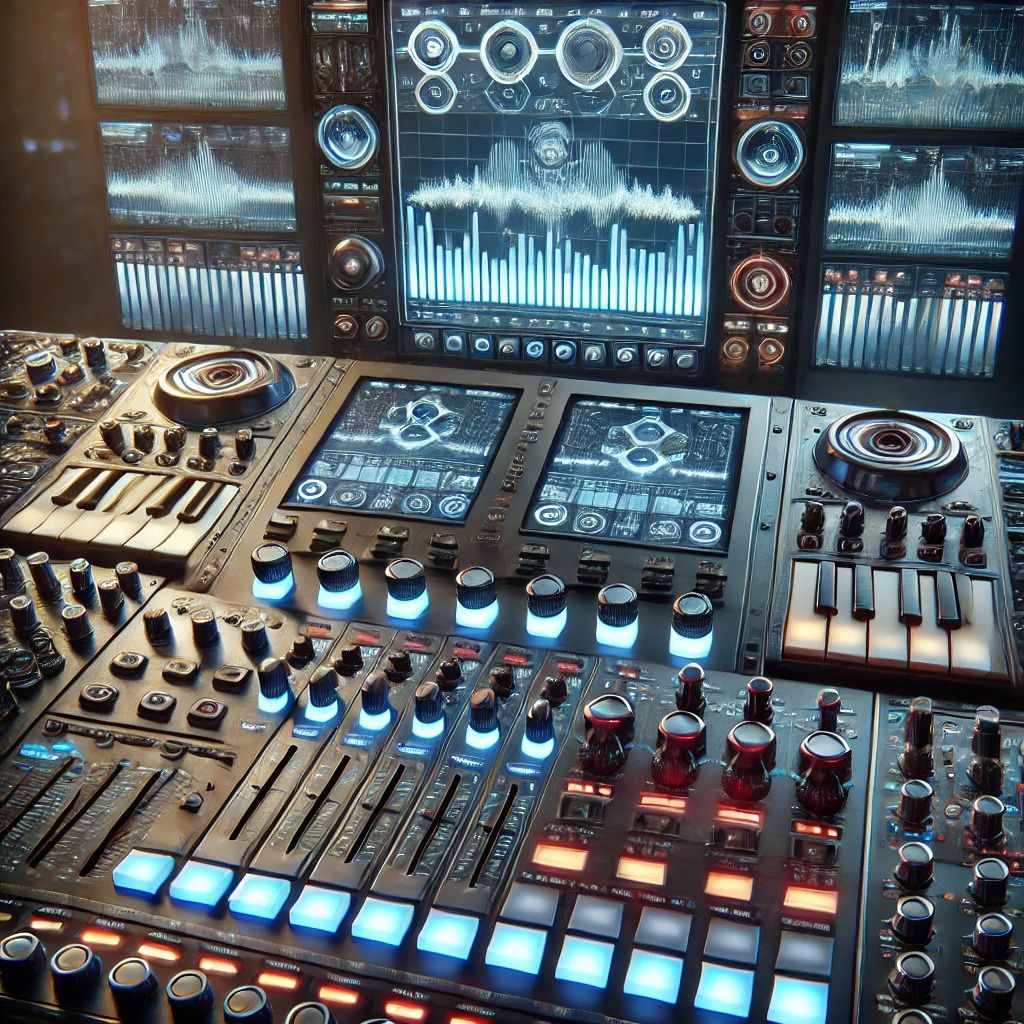

僕が中学生の頃だったか、世にはリズムマシンなるものが誕生し、正確で疲れたとかも言わず極めて優秀なリズムを刻む機械は、次第に値段がこなれて一般人でも入手できるようになった。

いわずもがな、ドラマーがいなくても曲作りや練習ができるようになったのだが、ミュージシャンは当初、本番で使用することはしなかった。

だがそのプライドも時間とともに崩れ、ましてやベースやストリングス、ホーンセクションの音まで再現できるようになっていった。

日本でも演歌や歌謡曲の歌手が、地方公演でオケを使うようになり、あたかも「私たちにミュージシャンはいらないわ」と言わんばかりの世の中になっていった。

日本という国は「カラオケ発祥」でも有名だ。欧米とはかなり違うが、そこは置いておく。

歪んだギターが再現できるようになったのは最近だが、ほぼすべてのバックサウンドは生身の演奏者はいらなくなったのだ。

当然、プロでもそれを使ってしまう人は次第に増えていき、そして禁断のボーカル再現も可能な世の中になってしまう。

「口パク」という表現があるが、これはまだ皮肉が詰まっていていい方だった。いまや演奏者の存在は「蔑ろ」を超えて「邪魔」とまで昇華している。

ダンスグループや大人数のアイドルと呼ばれる人たちの歌うバックに、ミュージシャンがいないのはもとより、庶民のカラオケはボックスやスナックでもミュージシャンが演奏を必要とされてない事実など、利用者にとってはまったく関係のない話となっているのだ。

では、これからはどうなっていくのだろう。

アメリカの人気ハードロックバンドのKISSが、高齢化のため活動を停止したが、今後はアバターが活動していくと発表した。

アバターによるエンターテイメントは日本でも進んでいるし、シルエットのみの登場というAdoもこの時代ならではだ。

つまり、ステージの上にはボーカリストはおろか、ダンサーもMCも、もう誰もいらないのだ。そしてAIがそのクオリティをさらに高め、時間と共に「あたりまえ」になっていく。

製作現場もそうだ。作詞、作曲、アレンジまでAIがやってくれる。いや、これはビジネスマーケティングを考えるうえで、人件費を削るためには絶対的に必要だと考える商人たちの当然の姿だ。

そんなんで楽しめるの?と思ってしまうのが我々古い人間だ。だが、事実現代人は楽しめてしまうのだ。

「本物の音」を聞き分けられる人は次第に減っていき、やがて絶滅するだろう。いまの赤ちゃんが50才になったころ、その子供たちの間では教科書にこう書かれているかもしれない。「その昔、音楽は人の手によって演奏されていた」と…。

夜神楽の保存会があちこちにあるように、生演奏や合唱の保存運動が展開されているかもしれません。

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。