カスハラの闇:従業員への影響とユーザーの心理を解明する

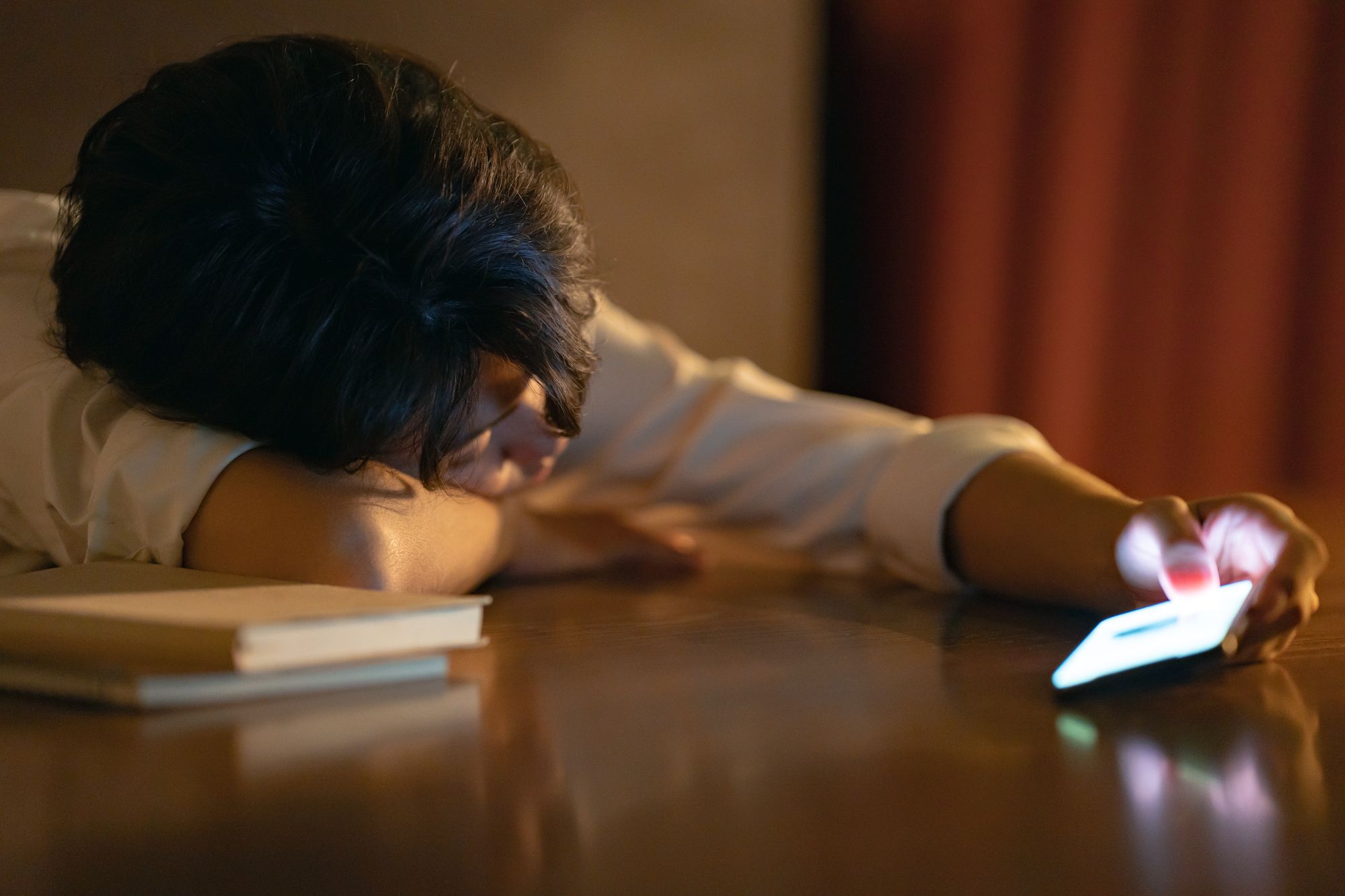

カスハラ(顧客ハラスメント)は、日本のサービス業で深刻化する社会問題です。顧客からの過剰なクレームや暴言が、従業員の心と職場環境を蝕んでいます。この記事では、カスハラが従業員に与える影響と、なぜ一部の顧客がそのような行動に走るのかを心理的・文化的な視点から掘り下げます。

1. カスハラとは?背景と定義

カスハラとは、顧客がサービス業従業員に対して行うハラスメントのことです。具体的には、過度なクレーム、暴言、威圧的な態度、場合によっては物理的な脅迫が含まれます。日本ではサービス業が労働人口の7割以上を占め、特に小売業や飲食業でカスハラが顕著です。2024年、ガーディアン紙は、東京が2025年4月にカスハラ対策の初の条例を施行すると報じました。この条例に罰則はないものの、社会問題としての認知を高める第一歩とされています。

労働組合UA Zensenの調査によると、過去2年間でサービス業従業員の46.8%がカスハラを経験。特にコロナ禍以降、ストレスのはけ口として顧客の攻撃性が増したとの報告もあります。背景には、日本の「お客様第一主義」や、社会全体のストレス増加が影響していると考えられます。

2. 従業員への影響:心理的・仕事への影響

カスハラが従業員に与える影響は深刻で、心理的・仕事・健康の3つの面で顕著です。

心理的負担

暴言や威圧的な態度にさらされた従業員は、強いストレスや不安を感じます。アメリカの研究では、ハラスメントが怒りや屈辱を引き起こし、場合によってはPTSD(心的外傷後ストレス障害)を誘発するとされています。日本でも、悪夢や自信喪失を訴えるケースが報告され、うつ病リスクも高まっています。例えば、あるコンビニ店員は「毎日怒鳴られると、自分が無価値に思えてくる」と語っています。

仕事への影響

カスハラはパフォーマンス低下や離職率の上昇を招きます。2022年の日本労働組合総連合会(Rengo)の調査では、カスハラ経験者の76.4%が生活に悪影響を受けたと回答。特に若年層は「もうサービス業で働きたくない」と感じ、離職するケースが増加しています。企業にとっては、人材流出が経営リスクにもつながります。

健康面への波及

長期間のカスハラにさらされると、頭痛、不眠、胃痛などの身体的症状が現れることも。サポートが不足している職場では、従業員が孤立感を深め、症状が悪化する傾向があります。これらは、カスハラが単なる「クレーム対応」以上の問題であることを示しています。

3. カスハラをするユーザーの心理:権利意識とフラストレーション

なぜ一部の顧客はカスハラに走るのか。その背景には、心理的な要因が潜んでいます。

過剰な権利意識

日本の「お客様は神様」という言葉が、一部の顧客に誤解を与えています。自分の要求が絶対に通るべきだという意識が、従業員への攻撃的な態度を生み出します。例えば、「金を払っているんだから何をしてもいい」と考える人が、カスハラの典型です。

フラストレーションのはけ口

日常生活でのストレスや不満が、カスハラの引き金になることもあります。NHKの報道では、顧客が従業員に怒りをぶつけることで一時的な解放感を得ようとする心理が指摘されています。例えば、仕事や家庭での不満を抱えた人が、店員に八つ当たりするケースが目立ちます。

攻撃性と責任転嫁

カスハラをする人は、自分の不満を他者に押し付ける傾向があります。「自分が正しい」「店側が悪い」と責任を転嫁することで、自己正当化を図るのです。この心理メカニズムが、理不尽なクレームや暴言を助長しています。

4. 文化的な要因とカスハラ

カスハラの背景には、日本特有の文化的要因も関わっています。

サービス文化の影響

日本のサービス業は「顧客至上主義」で知られ、従業員に高いホスピタリティを求めます。しかし、これが顧客の過剰な期待を育て、断りにくい状況を作り出しています。例えば、「笑顔で対応しろ」と怒鳴る顧客がいる一方、従業員は感情を抑えるしかありません。

社会的なプレッシャー

ストレス社会である日本では、顧客自身が強いプレッシャーにさらされています。その結果、弱い立場に見える従業員にストレスをぶつけるケースが増加。カスハラは、個人の問題を超え、社会全体の課題を映し出しています。

国際比較

カスハラは日本特有ではありませんが、その深刻さは際立っています。アメリカでは「Karen」と呼ばれるクレーマーが話題になりますが、日本では組織的な問題として認識されつつあります。グローバルに見ても、日本のサービス文化がカスハラを増幅している側面は否めません。

5. 結論:カスハラ問題の解決策と今後の展望

カスハラを減らすには、企業・政府・社会全体の協力が不可欠です。

企業による取り組み

一部の企業は対策を始めています。ローソンやファミリーマートは、従業員の名札非表示をオプション化し、プライバシー保護を強化。また、カスハラ対応マニュアルを整備し、従業員が毅然と対応できる環境を整える動きもあります。

社会的な意識改革

政府は、東京の条例導入を皮切りに、カスハラを「許されない行為」と位置づける啓発を進めるべきです。顧客と従業員が相互に尊重し合う文化を育む教育も重要。メディアを通じたキャンペーンで、問題意識を広げるのも効果的です。

長期的な展望

サービス業の労働環境改善や、メンタルヘルス支援の充実が求められます。従業員が安心して働ける職場を作り、顧客にも「人間同士の関係」を意識させることで、カスハラは減るはずです。カスハラのない未来は、私たち一人ひとりの行動にかかっています。

カスハラは、従業員の心を傷つけ、職場を壊す深刻な問題です。しかし、理解と対策が進むことで、希望は見えてきます。この記事が、カスハラの闇を照らし、読者の皆さんに考えるきっかけを提供できれば幸いです。一緒に、より良い社会を目指しましょう。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。