「承認欲求」の罠から抜け出す!SNS疲れと自己肯定感を高める心の整え方

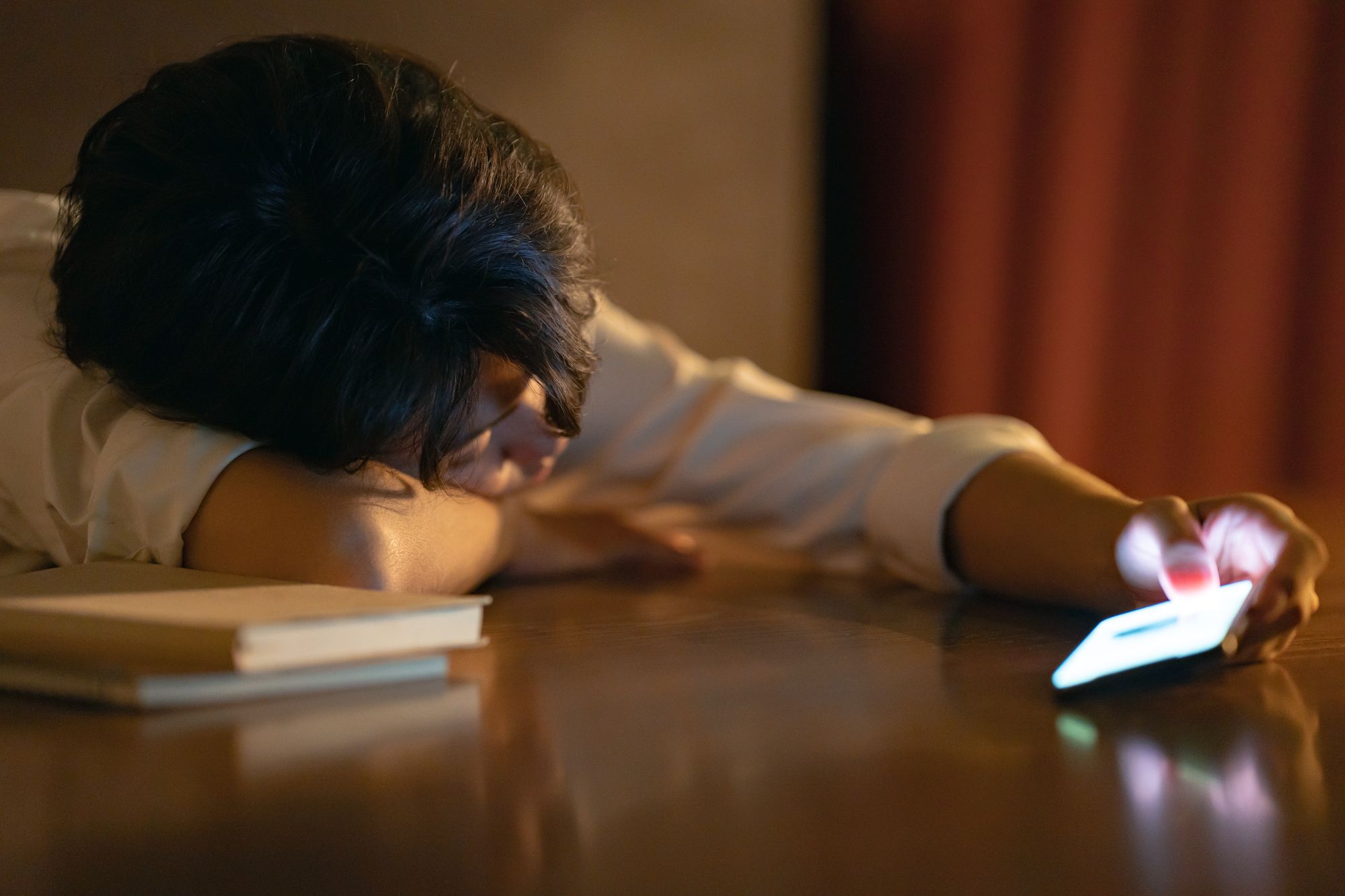

Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINE。現代社会において、これらのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)は、私たちの日常生活に深く浸透し、コミュニケーションや情報収集に不可欠なツールとなっています 。SNSは「自己表現の場」として、また「距離や時間に制限されない情報交換の場」としてその価値を確立しており、その利便性を否定する声はほとんど聞かれません 。しかし、その一方で、SNSの普及は「SNS疲れ」と呼ばれる新たな心の負担や、「承認欲求」が過度に刺激されることによる精神的な問題を引き起こしています。

この「SNS疲れ」は、幅広い世代で顕著に見られる現象であり、10代から50代までの半数近くが経験していると報告されています。特に30代ではその割合が過半数に達しており、SNSが私たちの精神状態に大きな影響を与える存在になっていることが示唆されます 。SNSの「いいね」や「シェア」といった機能は、手軽に他者からの評価や承認を得られる手段として機能し、承認欲求を満たす機会を飛躍的に増加させました 。しかし、この手軽なフィードバックは、承認欲求を高める一方で、他者からの評価に過度に依存する傾向を生み出しています 。

疲労を感じながらもSNSの利用を継続する背景には、情報収集や「推し活」(ファン活動)、さらには孤独感を埋めるための人とのつながりといった、現代生活における根源的な欲求を満たす「必要悪」としてSNSが認識されている可能性が考えられます 。この状況は、SNS疲れへの対策が、単に利用時間の削減に留まらず、ユーザーがSNSで満たしている根源的な欲求を、オフラインやより健全なオンライン環境でどのように代替し、充足させるかという多角的な視点が必要であることを示しています。例えば、新しいSNS「GRAVITY」が「拡散機能が少ない」「アイコンに写真を使えない」といった仕様を採用し、従来のSNS疲れを軽減しようとしているのは、この根源的な欲求の満たし方を変えようとする市場の試みと捉えることができます 。

また、SNSが提供する「即時的で量的な承認」は、人間の本質的な承認欲求を歪める可能性があります。「いいね」の数やフォロワー数といった量的な評価に依存することで、自己評価の基準が外部に委ねられやすくなり、実社会での承認欲求のあり方にも影響を与え、時として過度な行動につながる問題が指摘されています 。この「承認欲求の罠」から抜け出すためには、単にSNSを避けるだけでなく、自己の内面に目を向け、自己肯定感を育むことで、外部からの承認に過度に依存しない「自己承認」の基盤を築くことが不可欠です。これは、承認欲求自体を否定するのではなく、その満たし方を「外部依存型」から「内部充足型」へとシフトさせる戦略が求められていることを意味します。

本記事では、これらの現代病のメカニズムを深く掘り下げ、SNSとの健全な付き合い方、そして何よりも自己肯定感を育むための具体的な心の整え方をご紹介します。SNSを「ゼロにする」のではなく、その「付き合い方を調整する」ことで、他者からの承認に過度に依存せず、自分自身を認め、健全な関係を築くことの重要性を探ります 。

SNS疲れの正体:なぜ私たちは疲れてしまうのか?

SNS疲れは、単なる身体的な疲労に留まらず、私たちの心の奥深くに影響を及ぼす複雑な心理現象です。その原因を理解することで、より効果的な対策を講じることが可能になります。

心理的メカニズムの解明

SNS疲れは、その発生メカニズムによって大きく二つのタイプに分類されることが研究で示されています 。一つは、自身が積極的にSNSを利用する中で生じる「能動的SNS疲れ」です。これは、「注目獲得」のために投稿内容を厳選したり、他者からの「嫌われ回避」のために発言に気を遣ったりする行動が原因となります。このような行動は、孤独感や抑鬱・不安といった感情に強い影響を与えることが指摘されています 。常に他者の反応を気にし、自分のイメージをコントロールしようとすることで、精神的なエネルギーが大きく消費されるのです。

もう一つは、他者の投稿を閲覧する中で生じる「受動的SNS疲れ」です。他人の「楽しそうな日常」や「成功」の投稿を見て「劣等感」を感じたり、情報収集や人とのつながりを維持するための「義務感」からSNSを閲覧し続けたりすることが原因となります。このタイプの疲労も、抑鬱・不安に強い影響を及ぼすことが示されています 。

SNSは、その構造上、「刺激」と「比較」によって成り立っていると言っても過言ではありません 。私たちはSNSを眺める中で、他人の「リア充」な投稿を目にし、自分の日常が色あせて見えたり、「私もあんな風に見せなきゃ」と焦りを感じたりします。また、人気のある投稿やインフルエンサーを見て、「なぜあの人が注目されるのか?」とイラ立つといった感情が沸き起こることもあります 。特にZ世代から30代の層は、「他人とつながること」が日常化しており、同時に“評価されること”へのプレッシャーを日々抱えている傾向があります 。この“比べられる感覚”が、意識しないうちに心に大きな負荷をかけているのです。

SNS疲れが心に与える具体的な影響としては、まず「自己肯定感の低下」が挙げられます。常に他人の「リア充」な投稿を目にすることで、自分の日常が色あせて見え、「自分には何もない」「私なんて…」といった自己否定的な思考が強まり、自己否定の癖が生まれやすくなります 。次に、「情報過多による脳疲労」です。SNSは大量の情報を短時間で処理する空間であり、脳を“常に何かに反応している状態”に保ちます。この状態が続くと、集中力の低下、睡眠障害、イライラしやすさなどの症状が出ることがあります 。さらに、「不安感や焦燥感の増大」も深刻です。SNS上では、成功している人、楽しそうな人、見た目が良い人が目立ち、これらと自分を比較することで、「今の自分ではダメだ」という根拠のない焦りや不安が強まるケースも少なくありません 。そして、「孤独感の深化」も問題です。「みんな楽しそう」「誰かとつながっているのが当たり前」というSNS上の空気の中で、「本当は誰とも深くつながれていない」と感じていると、“自分だけ取り残されている感覚”に陥りやすくなります 。

SNS疲れは、風邪のように「はっきりした症状」が出にくいため、「気のせい」「ちょっと疲れてるだけ」と軽く見過ごされがちです 。しかし、その状態が長く続くと、気分の落ち込み、意欲の低下、人との接触を避けたくなる、漠然とした不安や焦りといった、抑うつや不安障害に近い状態に移行することもあります 。SNS疲れによるストレスは、継続するほどうつ病発症のリスクを高めることが、複数の研究で報告されています 。

データで見るSNS疲れの現状

SNSの利用実態に関する調査では、興味深い傾向が明らかになっています。SNSの使用目的は、どの年代においても約7割が「暇つぶし」のためと回答しており、また約5割が普段は関わらないコミュニティを求め、新たな交流を築くために利用しているとされます 。一方で、10代から50代までの幅広い世代で、半数近くがSNS疲れを経験しており、特に30代ではその割合が過半数を超えています 。それでもSNSを続ける理由としては、20代と30代の多くが「情報収集」や「推し活」を挙げ、40代と50代では「寂しいから人とのつながりがほしい」という理由が目立ちます 。さらに、SNS上での誹謗中傷、ロマンス詐欺、なりすまし、炎上、個人情報の流出、ネットいじめ、ネットストーカーといったトラブルに不安や懸念を感じている人は72%にも上り、全年代を通じてSNS上の人間関係に疲れている傾向が指摘されています 。SNSの利用と抑うつ症状との関係性には、社会的比較や承認欲求といった心理的要因が媒介している可能性が示唆されています 。

SNS疲れは、単一の原因から生じるものではなく、個人の内面的な心理的傾向とSNSの利用行動が複雑に絡み合って発生します。例えば、能動的SNS疲れ(注目獲得、嫌われ回避)と受動的SNS疲れ(劣等感、義務感)という二種類の疲労が存在し、それぞれが孤独感や抑鬱・不安といった異なる心理的影響をもたらします 。SNSのネガティブな心理的影響は、社会的比較志向性や賞賛獲得欲求、拒否回避欲求といった特定の心理的属性を強く持つ人に限定的である可能性が示唆されています 。このことから、SNSの利用自体が常に問題なのではなく、個人の脆弱性がSNSの特性(比較、評価)によって増幅される構造が存在すると考えられます。したがって、SNS疲れへの対策を講じる際には、一律の「SNS断ち」を推奨するのではなく、自身のSNS利用パターン(能動的か受動的か)と、どのような心理的傾向が疲れを引き起こしているのかを自己分析することが第一歩となります。これにより、個人に最適化された、より効果的な対処法を見つけることが可能になります。

SNS疲れは、風邪のように明確な身体症状が出にくく、「気のせい」「ちょっと疲れているだけ」と見過ごされがちです 。しかし、この「見えにくさ」が、問題の早期発見と対処を遅らせる大きな要因となります。多くの人が自身の心の変化を軽視してしまうことで、症状が慢性化し、最終的には抑うつや不安障害に近い状態、さらにはうつ病へと進行する危険性をはらんでいます 。この状況は、社会全体としてSNS疲れを「軽視すべきではない心のサイン」として認識し、啓発していく必要性を示しています。個人レベルでは、些細な気分の落ち込みやイライラであっても、それがSNS利用と関連していると感じたら、積極的に対処を始めることの重要性が高まります。

SNS疲れの主な症状と心理的影響は多岐にわたります。身体的な症状としては、長時間うつむくことによるストレートネックや視力低下が挙げられ、これらは脳疲労(集中力低下、睡眠障害、イライラしやすさ)につながります 。精神的な症状としては、「なんとなくしんどい」という感覚、投稿へのプレッシャー、落ち込み、イライラ、不安感、焦燥感、意欲低下、人との接触回避などがあり、これらは自己肯定感の低下、自己否定の癖、孤独感の深化、抑鬱・不安、さらにはうつ病発症リスクの増加といった深刻な心理的影響をもたらします 。行動の変化としては、SNSを使いたい衝動に駆られたり、使えないとフラストレーションを感じたり、時間と思考の大半をSNSに費やしたり、オンラインとオフラインのバランスが取れなくなるといった問題が生じ、生産性の低下、人間関係の悪化、睡眠の質の低下につながることがあります 。

「承認欲求」の罠:SNSがもたらす光と影

承認欲求は、人間にとって根源的な欲求の一つであり、他者から肯定されたい、認められたいという普遍的な願いです。しかし、SNSの普及は、この承認欲求の満たされ方や、それが私たちの心に与える影響を大きく変容させました。

承認欲求とは何か?

心理学者のマズローが提唱した「欲求階層説」によれば、人間の欲求は「生理的欲求」「安全欲求」「親和欲求」「承認欲求」「自己実現」の5段階に分かれます 。この階層において、SNSの利用、特に投稿行動は、「親和欲求」(人とつながりたい)と「承認欲求」(認められたい)を満たす強力なツールとして機能します 。SNSに投稿し、「いいね」やコメントをもらうことで、自分の存在や行動が認められたと感じる満足感が得られ、他者承認欲求が満たされます 。SNSの「いいね」や「シェア」といった機能は、手軽に「承認欲求」を満たせる手段として機能し、直接的に評価や承認を得られる機会を飛躍的に増加させました 。この手軽さは、私たちの承認欲求を瞬時に満たす一方で、その満たされ方に新たな問題を生じさせています。

承認欲求が強まる背景

現代社会において承認欲求が強まる背景には、複数の要因が絡み合っています。戦後の急速な経済成長やグローバル化の中で、日本ではライフスタイルや価値観が多様化し、個人の自由が尊重されるようになりました。この変化により、自己表現や自分らしさを大切にする「個人主義」が浸透し、「自分の存在価値を他者に示したい」という欲求が高まっています。自己表現が尊重される一方で、自分が他者からどう見られているかを気にする人が増えているのです 。

SNSの登場により、日常的に他者からのフィードバックが得られるようになりました。「いいね」やフォロワー数といった評価を簡単に得られる環境が整い、承認欲求が高まる一方で、他者からの評価に依存しやすくなっています 。これは、従来の「和」の文化における自然な承認とは異なる、新しい形の「承認欲求」を生み出しています 。

また、核家族化や一人暮らしの増加に伴い、現代では人間関係が希薄化し、孤独感を抱える人が増加しています。その孤独感を埋めるために、SNS上で他者からの承認を得ることで自分の存在価値を確かめようとする傾向が強まっています 。終身雇用制度の崩壊や成果主義の浸透といった社会環境の変化も、個人の市場価値への意識を高め、他者からの評価を求める傾向を強めている一因と考えられます 。さらに、幼少期に十分に褒められた経験がなかったり、過度に甘やかされたりした場合も、成人になっても他者から認められたいという願望が強い傾向が見られます 。

ネガティブな側面とポジティブな側面

承認欲求は、SNSを通じてポジティブな側面とネガティブな側面の両方をもたらします。

ネガティブな側面としては、他者からの評価に依存しすぎると、自己肯定感が低くなり、精神的なストレスが増えるリスクがあります 。SNS依存症は、SNSを使いたい衝動に駆られたり、使えないとネガティブな精神状態に陥る状態であり、承認欲求がその主要な原因の一つとされています 。表面的な評価が重視されがちなSNSの特性上、深い人間関係を築くことが難しくなり、心の充足感が得にくくなることもあります 。他者の投稿を見て羨望の感情を抱いたり、自分は人より劣っていると感じて自己効力感が低下したりすることで、自尊心が低下する可能性があります 。承認欲求が過剰になると、投稿の楽しさよりも「評価されるかどうか」が中心になり、本来の趣味がストレスに変わることがあります。承認される写真だけを選ぶようになり、表現が画一的になって創造性が低下する可能性も指摘されています 。SNS依存は、生産性の低下、人間関係の悪化、睡眠の質の低下など、日常生活に支障をきたす問題を引き起こすことがあります 。また、イライラしやすくなったり、うつ症状が見られたりするという研究結果も存在します 。

一方でポジティブな側面もあります。SNSは個人にとって自己表現の場であり、多様な考え方や価値観を共有できるプラットフォームです 。SNSを通じて多くの人が自分のアイデンティティを確立し、共通の興味や価値観を持つ人とつながることができるため、社会全体の創造性や多様性が促進されています 。承認欲求が強い人は、他者との関係性を重視し、積極的なコミュニケーションを取る傾向があります。他者からの評価や反応を重視するため、チームワークや人間関係の構築に長けている場合も多いです 。

承認欲求自体は、人間が社会の中で生きていく上で自然な感情であり、必ずしも「悪い」ものではありません 。その発現と影響は、その源泉(内的なものか外的なものか)と、どのように管理されるかに依存します。SNSの普及は、承認欲求を直接的かつ量的に満たす機会を増やしましたが、この手軽な承認が、自己評価の基準を外部に委ねやすくし、「罠」となる可能性があります。この罠から抜け出すには、単にSNSを避けるだけでなく、自己の内面に目を向け、自己肯定感を育むことで、外部からの承認に過度に依存しない「自己承認」の基盤を築くことが不可欠です。

SNSプラットフォーム別ユーザー心理と特徴

主要なSNSプラットフォームは、それぞれ異なる特性を持ち、ユーザーの心理や利用目的にも違いが見られます。

- Instagramは写真や動画が中心で、ストーリーズやリールも人気です。ユーザーは自分のライフスタイルを見せたい、他人の生活を覗きたいという心理で利用し、視覚的に美しい写真や動画を投稿することが効果的です 。視覚的な魅力が重視され、ユーザーの承認欲求を満たすことでさらなる行動を促す傾向があります。ブランドの理念を伝える投稿やユーザーの共感を得られるメッセージ、ユーザー参加型の施策(ハッシュタグキャンペーンなど)は、多くの「いいね」やコメント、シェアを集め、信頼性を向上させます 。

- **X(旧:Twitter)**は短文投稿が特徴で、リアルタイム性と拡散力が高いです。ユーザーは自分の意見を発信したい、つぶやきたい、最新情報を知りたいという心理で利用し、タイムリーな情報を投稿したり、ハッシュタグを使ってトレンドに合わせたりすることが効果的です 。

- Facebookは幅広い年齢層に利用され、多機能です。ユーザーは人間関係を作ったり保ちたい、情報を収集・共有したいという心理で利用し、詳細な情報共有やイベント告知に活用されます 。

- TikTokは短尺動画が中心で、エンタメ性が高く、独自のアルゴリズムによる拡散が特徴です。ユーザーは動画を見て楽しみたい、トレンドを知りたい、動画を投稿して注目されたいという心理で利用し、面白い動画やトレンドの音源を活用した動画が効果的です 。

- LINEはメッセージアプリであり、個人間のやり取りが他人に見られないのが特徴です。ユーザーは親しい人と深く繋がりたい、手軽にコミュニケーションを取りたいという心理で利用し、個別メッセージや公式アカウントでの情報発信に活用されます 。

それぞれのSNSの特性を理解し、自身の利用目的や心理状態に合わせて使い分けることが、SNSとの健全な関係を築く上で重要です 。

自己肯定感を高める心の整え方:SNSに依存しない私になる

SNS疲れや承認欲求の罠から抜け出し、健全な心の状態を保つためには、SNSとの付き合い方を見直し、内側から自己肯定感を育むことが不可欠です。

デジタルウェルビーイングの実践

デジタルウェルビーイングとは、デジタルテクノロジーを健康的に利用し、心身ともに良好な状態を維持することです 。これは、単にSNSの利用時間を減らすだけでなく、テクノロジーとの関わり方を意識的に管理し、生活の質を高めることを目指します。

まず、スマートフォンの設定機能や専用アプリを活用し、自身のSNS利用時間を把握することから始めましょう 。具体的にどれくらいの時間をSNSに費やしているかを知ることで、過度な利用に気づきやすくなります。次に、アプリの制限時間を設定したり、特定の時間帯(例:朝起きてすぐ、寝る直前)にはSNSを開かないといったルールを設けることが有効です。朝や寝る直前のSNS利用は感情を乱しやすいため、避けるべきです 。また、「毎日10分だけでもデジタル機器から離れる時間を作る」といった小さなルールから始めるデジタルデトックスも効果的です 。

通知の整理と不要な情報の削減も重要です。スマートフォンやPCの通知設定を見直し、本当に必要なものだけを表示するように整理しましょう 。自分にとって「どうでもいい情報」や「羨ましいと感じるだけの情報」の通知をオフにすることで、FOMO(Fear Of Missing Out:取り残されることへの不安)を感じる機会を減らすことができます 。娯楽アプリを削除したり、スマホを定位置に置いて基本見ないようにするなど、無意識にスマートフォンを触ってしまう行動を減らす工夫も有効です 。

デジタルデトックスの具体的な方法としては、非公開の日記をつけることが挙げられます。楽しい出来事をSNSに投稿する代わりに、非公開の日記をつけることを試してみましょう。これは自分だけが見返すものであり、他人の反応を気にせずに自分自身の感情を整理できます。これにより、承認欲求が減少し、自分や周囲の環境への感謝が増すとされています 。サウナや瞑想の活用も有効です。スマホに触れない環境に身を置くことは、メンタルをリフレッシュする効果があります。最近では、サウナがデジタルデトックスの手軽な方法として注目されています 。瞑想や有酸素運動も、デジタルウェルビーイングの回復・修復フェーズにおいて推奨される活動です 。

デジタルウェルビーイングは、ユーザーが自分の周りの環境に対し、主体的に行動できる「自律性」、課題解決能力を信じられる「有能感」、人とのつながりを感じられる「関係性」といった心理的決定因子によって支えられています 。テクノロジーを意図的に活用し、自己への気づきやマインドフルネス、心理的抵抗力・回復力を高めることで、健全なデジタルライフを送ることが可能になります 。

健全な心の境界線(バウンダリー)を引く

心理的な境界線(バウンダリー)とは、「ここまでが私」という自己の輪郭のようなものです 。物理的な境界線とは異なり目には見えませんが、私たちの精神的な健康を保つ上で非常に重要です。

「優しい人」は、「誰も傷つけたくない」という気持ちが強すぎて「ノー」と言えず、自分を犠牲にしがちです。これは境界線が緩く、他者を自分の領域に安易に侵入させている状態と言えます 。自分を犠牲にしてあれこれ背負いこむと、結局体調を崩すことにつながります。境界線は、相手によって変わる柔軟なものです。好きな人には境界線が近くなり、嫌いな人には遠くなります。大切なのは、自分が「これ以上は近づかないで」「これは引き受けられない」と感じる範囲を明確にし、それを他者に伝えることです 。

自分を責めてしまう癖がある人は、自己主張が苦手な場合が多いです。アサーショントレーニングは、自分の意見や感情を適切に、率直に伝えるための練習です 。他人からの要求に対して、適切に「ノー」と言う練習をすることは、健全な境界線を設定する上で不可欠です 。無理な依頼が来た際には、「すみませんが、手一杯でできません」と自分の限界を明確に伝える勇気を持ちましょう 。

境界線が緩すぎると他者に侵入され疲弊しますが、逆に壁のように固く閉ざし、誰も排除してしまうと「孤立」に陥ります 。理想的な境界線は、「風通しの良いもの」です。草木でつくった垣根のように、相手の姿は見え、ある程度は自己開示もでき、会話もできる。しかし、ズカズカと入り込ませはしない。このような「熟達した境界線スキル」が、自分を守りながらも他者と健全な関係を築く上で重要です 。

内側から自己肯定感を育む習慣

他者からの承認は嬉しいものですが、それに過度に依存せず、自分自身を認める「自己承認」の力を育むことが、真の自己肯定感を高める鍵となります 。

他者からどれだけ認められても、自分が自分を認めてあげなければ、結局は幸せにはなれません。「自分で自分を認める」ということは、ある意味、他者から認められることよりも重要です 。自己肯定感を高めるためには、結果承認に過度に依存せず、自分自身で自己肯定感を築くことが大切です。他者の投稿に引き込まれすぎないよう注意し、自分の成長や努力を認めることに焦点を当てましょう 。自分を認めるためには、自分に対するポジティブな言葉をかけることや、自分の成果を意識的に認めることが有効です 。小さなことでも「よくやった」「頑張った」と自分を褒める習慣をつけましょう。

セルフコンパッション(自己への共感)の導入も有効です。セルフコンパッションとは、困難な状況にある自分自身に対して、他者に向けるような優しさや理解、共感の心を持つことです 。他者承認に頼りすぎないことで、健全な自己肯定感を育むことができます。完璧でなくても、ありのままの自分を受け入れる姿勢が大切です 。

オフラインの時間を大切にし、自分だけの楽しみを見つけることも重要です。SNSを見る時間帯を決めるだけでなく、SNSから離れてオフラインの時間を意識的に増やすことが重要です 。何か一つのことに深く向き合い、自分なりに楽しんで積み上げていくと、そこに対して自信が生まれ、自分を承認できるようになります 。例えば、パンケーキ作り一つをとっても、材料や混ぜる回数にこだわり、極めていくことで、達成感と自己肯定感が得られます。また、「どんな時に幸せを感じるか」「健康のために気をつけていること」など、自分自身に問いかける「セルフインタビュー」を通じて、自分の幸せの形や、求める理想、自分らしさを把握することも有効です。これにより、自分で自分を満たせるようになっていきます 。

SNSのタイムラインは、私たちの感情に大きな影響を与えます。ネガティブな感情を引き起こすアカウントや、無意識に比較してしまう相手のフォローを見直しましょう 。週に1日など、「SNSを見ない日」を設定することも、心のデトックスに繋がります 。

専門家のサポートも視野に

SNS疲れや承認欲求が原因で、気分の落ち込みが激しい、不安感が続く、日常生活に支障が出ているなど、深刻な精神的影響を感じている場合は、一人で抱え込まず、心療内科や精神科などの専門家に相談することを強く推奨します 。専門家は、個々の状況に応じた適切なアドバイスや治療を提供し、回復への道をサポートしてくれます。

まとめ:SNSと上手に付き合い、自分らしく輝くために

SNSは、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めた強力なツールです。しかし、その使い方を誤ると、「承認欲求」という心の隙間に入り込み、疲弊や自己肯定感の低下といった「罠」に陥る危険性もはらんでいます。

本記事では、SNS疲れの心理的メカニズム、承認欲求が強まる背景、そしてそれらがもたらす光と影を深く掘り下げました。重要なのは、SNSを完全に排除するのではなく、その特性を理解し、自身の心理的傾向と向き合いながら、「付き合い方を調整する」ことです。デジタルウェルビーイングの実践、健全な心の境界線の設定、そして何よりも内側から自己肯定感を育む習慣を身につけることが、この罠から抜け出す鍵となります。

他者からの承認は心地よいものですが、それに過度に依存するのではなく、自分自身の価値を認め、自分らしい幸せの形を見つけることが、心の安定と成長に繋がります。SNSと上手に付き合い、自分らしく輝くために、今日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。