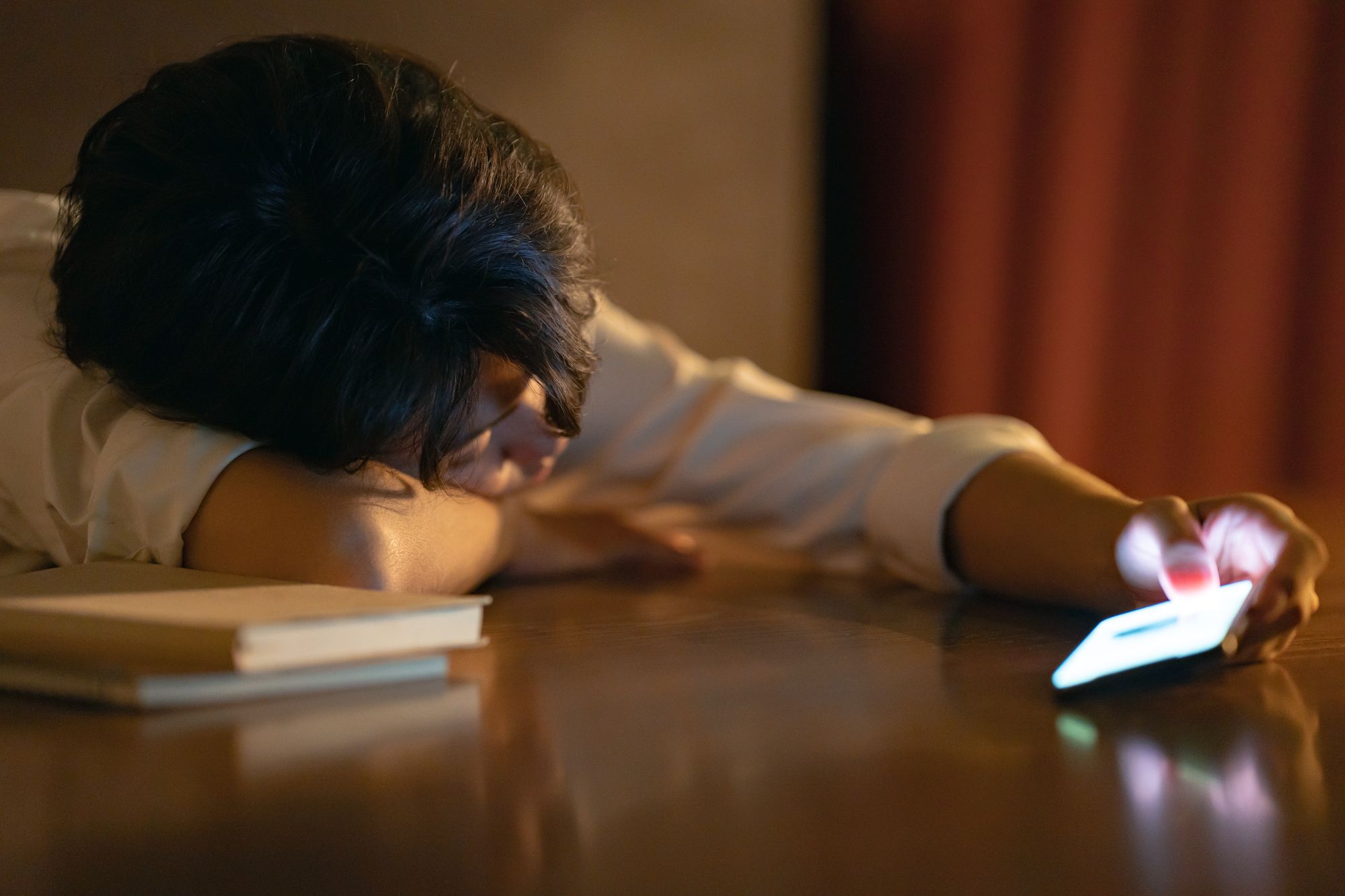

タイパ中毒社会:失われる「体験の深さ」と心のゆとり

映画を1.5倍速で、ドラマは気になるシーンだけをスキップ再生。そんな視聴スタイルが、いつの間にか当たり前になっていませんか? 「タイパ」、つまりタイムパフォーマンスという言葉が、私たちの生活に深く浸透しています。投じた時間に対して、どれだけ大きな成果や満足感が得られるか 。かつて「コスパ(コストパフォーマンス)」が金銭的な効率を求める言葉として定着したように、「タイパ」は時間という貴重な資源に対する効率性を追求する現代のキーワードです。

この記事では、特に映画の倍速視聴に代表される「タイパ」志向を深掘りします。なぜ私たちはこれほどまでに効率を追い求めるのか?その心理的背景を探るとともに、急ぐあまりに失われつつある体験の深さや、創造性について考えていきます。

「タイパ」はなぜ広まったのか? デジタル時代の光と影

動画コンテンツの倍速視聴は、もはや一部の人の特殊な行動ではありません。ある調査では、動画コンテンツを倍速で視聴した経験がある人は約半数にのぼり、この3年間で10ポイント以上も増加したというデータもあります 。特に20代から30代では経験率が高いものの、50代から60代でも3割から4割が経験しており、特定の世代に限った現象ではないことがうかがえます 。

この背景には、NetflixやAmazon Prime Videoといった動画配信サービスの普及があります 。無限とも思えるコンテンツの洪水は、「見たいものが多すぎるのに時間がない」というプレッシャーを生み出しています。さらに、TikTokのようなSNSではトレンドが目まぐるしく変化し、友人間の会話や文化的な共通認識についていくためには、常に新しい情報をキャッチアップし続ける必要に迫られます 。特にZ世代は、このプレッシャーを強く感じていると指摘されています 。

「タイパ」という考え方は、コンテンツとの関わり方において、その質の高さよりも消費した量を重視する方向へとシフトしていることを反映しているのかもしれません。目的は、コンテンツを深く味わうことよりも、むしろ大量の情報を「処理し終える」ことへと変化しているのです。

「タイパ」に駆り立てられる心:私たちは何に追われているのか?

では、なぜ私たちはこれほどまでに「タイパ」を求めてしまうのでしょうか。その心理には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

時間浪費への恐怖と「取り残され不安(FOMO)」

現代人、特に若い世代は、「貴重な時間を無駄にしてしまうのではないか」という漠然とした不安(FOWT:Fear of Wasting Time)を抱えています 。ある調査では、特に20代・30代の女性は「効率よくたくさんの動画を視聴できる」ことを重視し、20代の男性は「倍速で見ないと時間を損した気になりそう」と感じていることが示されています 。

SNS上で絶えず更新される新しいコンテンツやトレンドは、「FOMO(Fear of Missing Out:取り残されることへの恐れ)」を煽ります。最新の話題についていけないと、会話や文化的な出来事から取り残されてしまうのではないかという恐怖感が、コンテンツを素早く消費しようとする動機を強めているのです 。

失敗したくない「ネタバレ消費」

「ネタバレ消費」という現象も、「タイパ」志向と深く関連しています。これは、コンテンツに触れる前に、あらすじや結末を積極的に調べてしまう行動のこと 。この背景には、投じた時間が「価値あるもの」になることを保証し、期待外れや時間・お金の無駄だったという感覚を避けたいという欲求があります 。Z世代は、事前に内容を知っていた方が楽しめ、後悔せずに済むと考え、これは「タイパ」と「コスパ」の双方を重視する姿勢の表れと言えるでしょう 。

将来不安と自己成長への焦り

「タイパ」は、より広範な将来への不安、特に経済的な不確実性や、急速なスキル習得と自己改善の必要性といった感覚とも結びついています 。ある分析では、「若者達の将来不安は増す一方です。少しでも早く成長して安心したいというのが彼らの意識の裏にあります」 と指摘されており、「早く一人前になりたい」というプレッシャーが、余暇時間の使い方にまで影響を及ぼしている可能性があります。

即時的な満足感と効率性という名の魅力

「タイパ」は、より多くのコンテンツを消費し、より短時間でより多くのことを「知る」という達成感と即時的な満足感をもたらします 。効率的であるという感覚自体が報酬となり、その行動を強化するのです 。

慢性的な「時間に追われる」感覚

日常生活で「時間に追われている」と感じる人は半数以上にのぼり、特に10代のZ世代女性ではその割合が高いというデータもあります 。このような慢性的な時間的切迫感が、「タイパ」のような近道を求める行動へと自然につながっていると考えられます。

「タイパ」の代償:効率と引き換えに失うもの

しかし、この「タイパ」追求には、見過ごせない代償が伴います。私たちは効率と引き換えに、何を失っているのでしょうか。

作り手の意図との乖離:「間」の芸術が消える

映画監督の井筒和幸氏は、「映画は他人の人生につき合って、そ奴がどこまで人間らしいかを見つめる装置だ。結末だけ追って、何が見えるんだ」と述べ、倍速視聴によって共感や深い人間理解が失われる可能性を批判しています 。

作り手側もこの傾向に対応し始めており、「沈黙で感情を表現するなどという場面は早送りされてしまう。『苦しい』『痛い』といった登場人物の心の声まで字幕にして、わかりやすい物語を作る」 という指摘もあります。映画やドラマにおける「間(ま)」、つまり沈黙やテンポは、物語の行間や登場人物の感情を伝える上で極めて重要です。倍速視聴はこれらの要素を犠牲にし、作品が持つ「空気感」も失わせてしまいます 。声優の池澤春菜氏も、オーディオブックの倍速視聴を前提とした要望に衝撃を受け、間の取り方や声のトーンの重要性を訴えています 。

理解度、批判的思考、創造性への影響

倍速視聴でも内容を完全に理解できると主張する声もありますが 、研究によれば理解は表面的になる可能性が示唆されています 。ある研究では1.5倍速以上の視聴で感情認識が約25%低下し、特に「悲しみ」や「切なさ」といった複雑な感情の認識は40%以上も低下すると報告されています 。

深い分析や内省、異なるアイデアを結びつける能力(これらは批判的思考の証です)は、「タイパ」が削ぎ落としてしまう時間を必要とします。「タイパ」のデメリットとして、「創造性や探求心の欠如」が挙げられており、時間効率の追求は、新しいアイデアの発見を妨げる可能性があるのです 。創造性を育むには「一定の余裕と柔軟性」が必要であり 、絶え間ない高速な情報入力は、このプロセスを阻害する可能性があります。

脳疲労と表面的な学習

倍速視聴は認知負荷を高め、脳疲労を引き起こす可能性があります 。特に新しい知識や重要な内容を学ぶ際には、通常の速度でじっくりと取り組むことが推奨されており、高速学習は忘れやすいというデメリットも伴います 。アメリカの研究では、学習動画を2倍速で視聴しても成績は変わらなかったものの、2.5倍速では成績が低下したという結果もあり、理解が追いつかなくなる限界点が存在することを示唆しています 。

「タイパ」時代の歩き方:失われたゆとりを取り戻すために

「タイパ」は動画視聴だけでなく、仕事の進め方 、家事(時短家電の人気 )、学習方法 にまで広がっています。現代社会を「時間資本主義」 と表現する向きもあり、時間そのものが商品となり、企業は消費者の限られた時間を奪い合っています。この効率性への絶え間ない焦点は、常に「オン」の状態にある社会を生み出し、燃え尽き症候群や、ゆったりとした活動の価値低下につながる可能性があります。

もし「タイパ」が主要な関与の様式となれば、忍耐、深い内省、あるいは曖昧さへの寛容さを必要とする経験は周縁化されるリスクがあります。これは、容易に消化でき、即座に満足感が得られるコンテンツが好まれる文化、つまり文化の均質化につながるかもしれません 。音楽における「イントロスキップ」文化 や、倍速視聴を前提とした「わかりやすい物語」への需要 は、その兆候と言えるでしょう。

まとめ:私たちの時間を取り戻し、感覚を再活性化する

「タイパ」は、情報過多や不安に対する現代的な対処法であり、一見すると効率的で魅力的に映ります。しかし、その追求は、感情的な深み、ニュアンスに富んだ理解、芸術的鑑賞、創造的な余地、そして私たちの心のゆとりといった、人間にとって本質的な価値を損なう危険性をはらんでいます。

解決策は、「タイパ」を完全に否定することではありません。情報を素早く確認したい場合など、有効な場面も確かにあります 。大切なのは、いつ、どのように「タイパ」を適用するかについて、より意識的かつ意図的になることです。芸術をじっくりと味わい、深い思索にふける時間、そして偶然の発見を楽しむ心の余裕を、私たちは意識的に取り戻す必要があるのではないでしょうか。

本記事のポイント

- タイパの広がり: デジタルコンテンツの増加とSNSのプレッシャーにより、倍速視聴などのタイパ行動が世代を超えて浸透している。

- タイパを求める心理: 時間浪費への恐怖、取り残され不安(FOMO)、失敗回避のためのネタバレ消費、将来不安、即時的な満足感などが背景にある。

- タイパの代償: 作り手の意図した「間」や情緒が失われ、理解の浅薄化、批判的思考や創造性の低下、脳疲労などを招く可能性がある。

- タイパ社会への警鐘: 効率一辺倒の追求は、文化の均質化や内省の欠如、常に時間に追われる感覚を助長しかねない。

- マインドフルな選択の重要性: 「タイパ」の利便性を理解しつつも、時には意識的に速度を落とし、体験の深さや心のゆとりを取り戻すバランス感覚が求められる。

最終的に、本当の意味での「タイムパフォーマンス」とは、限られた時間により多くのものを詰め込むことではなく、その時間からより多くの意味や喜びを引き出すことなのかもしれません。そしてそれは時として、深く味わうために、あえて「早送り」のボタンから指を離す勇気を意味するのです。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。