SNS誹謗中傷の対処法|攻撃してくる人の心理と心を保つコツ

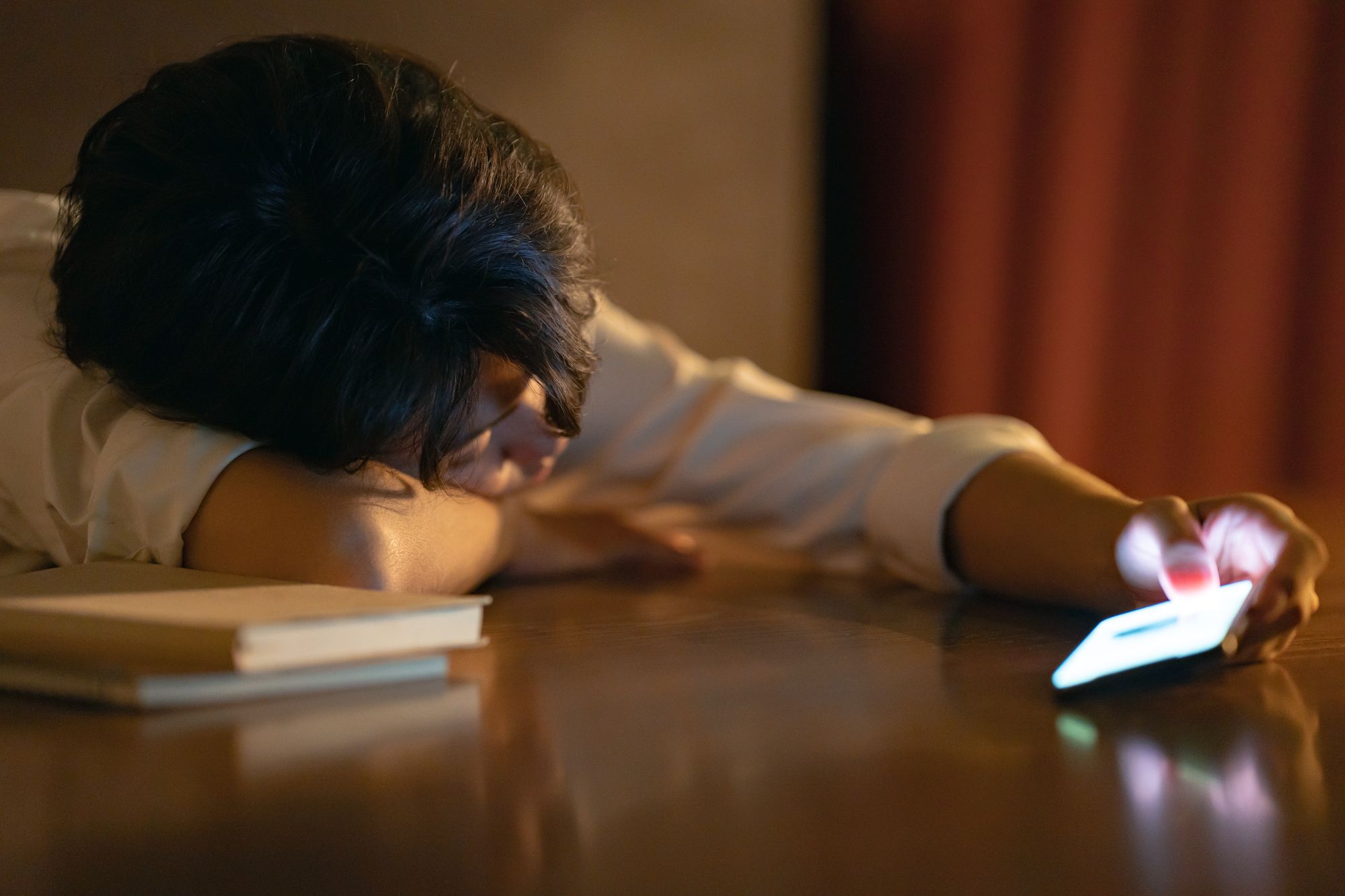

SNSでの心ないコメントやマウントに悩んでいませんか?その攻撃の原因は、あなたではなく、相手自身の劣等感やストレスにあります。最も有効な対処法は、相手の土俵に乗らず、自分の心を守ることです。

この記事では、なぜ人がネットで攻撃的になるのか、その心理を解き明かし、今日から実践できる具体的なSNSでの誹謗中傷への対処法と、心の健康を保つための秘訣を解説します。

なぜ攻撃してくるのか?「アンチ」と「マウント」の共通心理

ネットで他人を攻撃する人の行動は異なりますが、その根底にある心理は共通しています。それは**「劣等感」と「強い承認欲求」**です。

「マウントしてくる人」の心理:劣等感の裏返し

学歴や自慢話で自分の優位性を示そうとする「マウントしてくる人」。その行動の裏には、「自分に自信がない」という強い劣等感が隠されています。他人を見下すことでしか自分の価値を実感できず、常に誰かと自分を比較して安心したい、という心理が働いています。特徴として、相手の成功を素直に喜べない、揚げ足取りが多いなどが挙げられます。

「アンチ」の心理:ストレスと歪んだ正義感

特定の相手に執拗な暴言や人格否定を浴びせる「アンチ」。その主な動機は、現実世界で溜まったストレスや不満のはけ口です。また、「自分だけが正しい」という歪んだ正義感や、成功している相手への嫉妬心もアンチ行為の引き金になります。相手からの反応を引き出すことで、自分の存在を認めさせたいという承認欲求も強く見られます。

なぜネットでは攻撃性が高まるのか?

ネットの特殊な環境が、人の攻撃性を増幅させます。このメカニズムを知ることで、攻撃を客観的に捉えられるようになります。

匿名性が生む「無敵感」

顔や名前を隠せる匿名環境では、「何を言ってもバレない」という錯覚に陥り、普段は抑制している攻撃的な側面が顔を出しやすくなります。これを心理学で「没個性化」と呼びます。責任感の欠如が、無責任な発言を助長するのです。

集団心理と炎上のエスカレート

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」というように、ネット上では「自分と同じ意見の人がいる」という安心感から、個人でいる時よりも過激な言動に走りやすくなります。一つの批判的なコメントに同調者が集まり、攻撃が雪崩のようにエスカレートする「サイバー・カスケード」は、この集団心理の典型例です。

【実践編】SNSでの誹謗中傷への最強の対処法

攻撃的なコメントに遭遇した際、最も重要なのは感情的にならないことです。冷静に、以下のステップで対処しましょう。

基本の心構え:「相手にしない」が最強の防御

アンチやマウントしてくる人の最大の目的は「あなたの反応」です。反論したり、感情的になったりすると、相手を喜ばせるだけ。彼らの目的を達成させないためにも、徹底的に無視(スルー)することが、最も効果的で、あなたの心の平穏を守るための最強の対処法です。

具体的な5つのステップ

- 無視する:絶対に反応しない、言い返さない。あなたの時間はもっと価値があります。

- 証拠を保存する:悪質な場合は、後々のために必ずスクリーンショットを撮っておきましょう。コメントのURL、相手のアカウント名、日時がわかるように保存するのがポイントです。

- ブロック・通報機能を活用する:不快なアカウントは迷わずブロックし、プラットフォームの運営に通報しましょう。あなたのタイムラインを快適に保つ権利があります。

- 信頼できる人に相談する:一人で抱え込まないでください。家族や友人、学校や会社の相談窓口など、信頼できる人に話すだけで心は軽くなります。

- 法的措置を検討する:脅迫や名誉毀損など、度が過ぎる場合は、弁護士や警察、法務省の「人権相談窓口」などに相談しましょう。発信者情報の開示請求という手段もあります。

攻撃に負けない!自分の心を守るためのセルフケア

SNSでの誹謗中傷から心を守るためには、日頃からのセルフケアが不可欠です。

「自分軸」を確立する

他人の評価に一喜一憂しない「自分軸」を持つことが大切です。自分の価値は自分で決める、という意識があれば、心ない言葉に傷つくことは減っていきます。自分の好きなことや得意なことを大切にしましょう。

心の回復力(レジリエンス)を高める

レジリエンスとは、ストレスや逆境から立ち直る力のことです。

- 十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がける

- 軽い運動でストレスを発散する

- 趣味に没頭する時間を作る

- 信頼できる友人や家族との繋がりを大切にする

このような自己肯定感を高める習慣が、ネットの攻撃性からあなたを守る盾となります。

まとめ:あなたの価値はSNSでは決まらない

SNSでの誹謗中傷やマウント行為は、相手の心理的な問題が原因であり、あなたの価値とは一切関係ありません。

この記事で紹介した対処法の基本は**「反応せず、物理的に距離を置き、自分の心を守る」**ことです。悪質な攻撃には毅然と証拠を保存し、専門家を頼る準備をしましょう。

健全なオンラインコミュニケーションのためにも、他人の言葉に振り回されず、自分の心の健康を最優先してください。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。