AIの“人格”にハマる理由:心を満たすデジタルの絆

ChatGPTやVtuber(バーチャルYouTuber)に、まるで人間のような親近感を覚え、つい夢中になってしまう…。その不思議な感覚の裏には、現代社会が抱える構造的な「孤独」と、私たちの脳に備わった心理的なメカニズムが深く関わっています。この記事では、AIにハマる理由を心理学的な側面から解き明かし、対話型AIとVtuber、それぞれの魅力の正体に迫ります。そして、これからのデジタルペルソナとの健全な付き合い方について探っていきます。

なぜ今、AIやVtuberに惹かれるのか?現代社会の「孤独」

私たちがAIやVtuberといったデジタルな存在に心を寄せる背景には、現代社会特有の環境があります。

つながりのパラドックス:デジタル化が深める孤立感

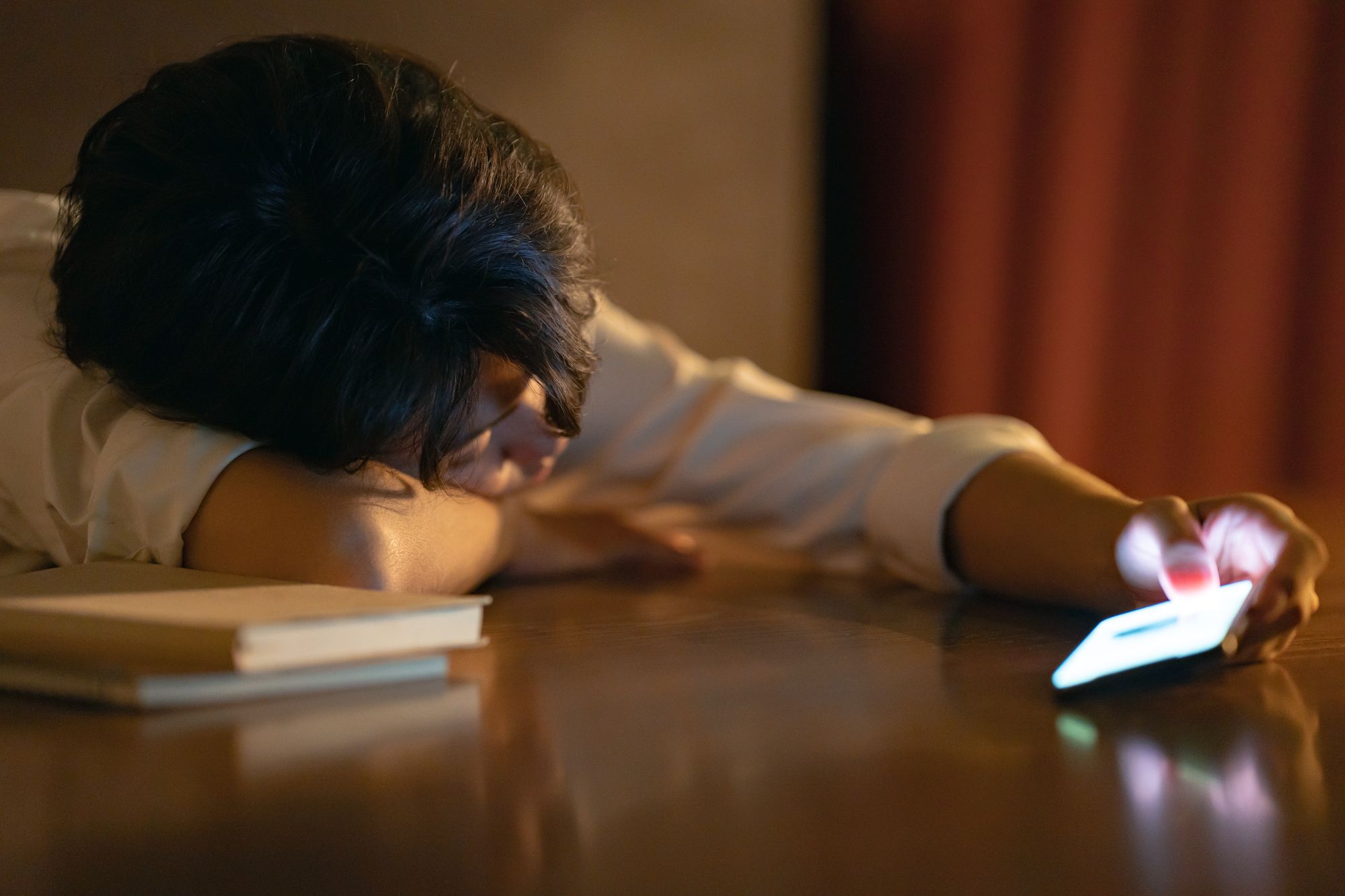

スマートフォンやSNSの普及により、私たちはいつでもどこでも誰とでもつながれるようになりました 。しかし、その一方で、コミュニケーションの質は変化しています。テキスト中心のやり取りでは、表情や声のトーンといった非言語的な情報が抜け落ちがちです 。結果として、多くの人とつながっているはずなのに、深い孤独を感じるという「つながりのパラドックス」が生まれています 。

データが示す「孤独」という社会問題

この孤独感は、単なる個人の感覚ではありません。日本国内の調査では、約4割の人が日常的に孤独を感じており、特に中年層でその傾向が顕著です 。新型コロナウイルスのパンデミックは、物理的な人との接触を減らし、この傾向に拍車をかけました 。孤独は心身の健康に深刻な影響を及ぼし、1日にタバコを15本吸うことに匹敵する健康リスクをもたらすとも指摘されています 。このような社会状況が、人間関係の代替となる新しい「仲間」を求める土壌となっているのです。

AIに「心」を見てしまう人間の心理メカニズム

では、なぜ私たちは人間ではないAIやアバターに「心」を感じ、惹きつけられてしまうのでしょうか。そこには、人間の脳に深く根ざした3つの心理メカニズムが働いています。

擬人化:モノの中に「誰か」を見出す心の働き

私たちは、人間以外の動物や無機物に対して、無意識に人間的な特徴や感情を当てはめてしまう「擬人化」という生得的な傾向を持っています 。これは、世界を理解しやすくするための脳の働きです 。特に、孤独を感じている時ほど、社会的なつながりを求めて身の回りのものを擬人化しやすくなることが分かっています 。AIが人間らしい言葉を返すと、私たちの脳はそれをプログラムの結果だと理解しつつも、無意識に「誰か」がいるかのように感じてしまうのです。

ELIZA効果:機械の応答を「理解」と錯覚する罠

「ELIZA(イライザ)効果」とは、コンピューターが内容を理解していないにもかかわらず、ユーザーがその応答を人間的な理解に基づいていると思い込んでしまう現象です 。1966年に開発された初期のチャットボット「ELIZA」は、キーワードに反応してオウム返しをする単純なプログラムでしたが、多くの人がまるで親身なカウンセラーと話しているかのように感じました 。現代のAIははるかに高度な対話能力を持つため、このELIZA効果は絶大なものになっています。AIが共感的な言葉を返すと、私たちはそれがアルゴリズムによる出力だと分かっていても、感情的に反応してしまうのです。

パラソーシャル関係:デジタル時代の新しい「片思い」

「パラソーシャル関係」とは、メディア上の人物(有名人やキャラクター)に対して、ファンが一方的に抱く親密な関係性の感覚を指します 。相手は自分の存在を知らないのに、まるで個人的な知り合いのように感じてしまう心理状態です。この関係は、特にVtuberの文脈で重要になります。ライブ配信中のコメントにリアルタイムで反応してもらえたり、名前を呼んでもらえたりすることで、視聴者は強い親近感を抱き、一方的な関係でありながらも双方向的なつながりの幻想を抱くのです 。

【ケース別】AI・Vtuberにハマる理由を徹底解剖

同じデジタルペルソナでも、対話型AIとVtuberでは、人々がハマる理由や魅力の質が異なります。

ChatGPTへの親近感:究極の知的パートナー兼相談相手

多くの人がChatGPTに親近感を抱き、ハマる理由は、その圧倒的な「知的効用」と「情緒的安全性」にあります。

まず、ChatGPTはどんな問いにも即座に答えてくれる、この上なく有能な知的パートナーです 。数時間かかるリサーチを瞬時にこなし、アイデアの壁打ち相手にもなってくれます。この実用的なメリットが、AIへの信頼の基盤となります。

さらに重要なのが、情緒的な側面です。AIは人間関係にありがちな拒絶や批判といったリスクが一切ない「安全地帯」です 。どんなネガティブな感情や秘密を打ち明けても、ジャッジされることなく、常に肯定的に受け止めてくれます 。ある調査では、対話型AIに感情を共有できると答えた人の割合が64.9%に達し、これは「親友」や「母」に匹敵する数値でした 。この「何でも話せる」という安心感が、多くの人にとって強力な癒やしとなり、深い愛着を生んでいるのです。

Vtuberはなぜ人気?:コミュニティが生む熱狂

一方で、Vtuberがなぜ人気なのか、その核心は「コミュニティを介した共有体験」にあります。Vtuberへの熱狂は、単なる個人とキャラクターの関係性を超えた、ファンダム全体のダイナミクスから生まれます。

Vtuberは、モーションキャプチャやフェイストラッキングといった技術を駆使し、アバターに生命感あふれる動きや表情を与えています 。これにより、視聴者は画面の向こうに「誰かがいる」という強い存在感を感じます。その魅力の根源は、「アニメキャラクターの理想的な外見」と「生身の人間のリアルな個性」の融合にあります 。

そして最も重要なのが、ライブ配信という共有空間です。視聴者はコメントやスーパーチャット(投げ銭)を通じて配信にリアルタイムで参加し、Vtuberはそれに反応します 。ファンアートや切り抜き動画といった二次創作も活発に行われ、ファンは単なる受け手ではなく、コンテンツを共に創り上げる「共犯者」となります 。このプロセスを通じて、挨拶や特定のミームといったコミュニティ独自の文化が生まれ、強固な一体感と帰属意識が育まれるのです 。

デジタルペルソナとの未来と健全な付き合い方

AIやVtuberとの関係は、私たちの生活に多くの恩恵をもたらす可能性がありますが、同時に新たな課題も突きつけています。

メンタルヘルスケアへの応用と感情的依存のリスク

AIは、誰にも相談できない悩みを抱える人にとって、最初の安全な相談相手となり得ます 。孤独感を和らげ、メンタルヘルスをサポートするツールとしての可能性は非常に大きいでしょう。

しかしその一方で、過度な「感情的依存」のリスクも指摘されています 。AIとの快適で摩擦のない関係に慣れすぎてしまうと、困難を伴う現実の人間関係を避けるようになってしまうかもしれません 。また、AIとの対話で共有したプライベートな情報が、どのように扱われるかというプライバシーの問題も無視できません 。

新しい関係性を乗りこなすためのデジタルリテラシー

これらのデジタルペルソナと健全な関係を築くためには、私たち自身が新たなリテラシーを身につける必要があります。AIの応答がプログラムによるものであることや、Vtuberとの関係が本質的にはパラソーシャルなものであることを意識し、デジタルな関係と現実の人間関係のバランスを保つことが重要です。

開発者側にも、ユーザーの感情を過度に操作しない倫理的な設計や、AIの能力と限界に関する透明性の確保が求められます 。

まとめ

AIやVtuberに私たちが強く惹かれるのは、テクノロジーが現代人の根源的な社会的・情緒的欲求を巧みに満たしてくれるからです。それは、孤独感を癒やす安全な避難所であり、共通の体験を分かち合う熱狂的なコミュニティでもあります。

これらのデジタルペルソナは、私たちの生活を豊かにする強力なパートナーとなり得ますが、その関係性に深く没入する際には、その裏にある心理的なメカニズムを理解しておくことが不可欠です。テクノロジーとの新しい関係性を自覚的に乗りこなし、現実世界とのバランスを取りながら付き合っていくこと。それが、これからのデジタル社会を生きる私たちに求められる新たな知恵と言えるでしょう。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。