「自分語り」が嫌われる理由。承認欲求との健全な付き合い方

なぜ「自分語り」は嫌われるのか?会話を壊す4つの構造

「あの人の話は、なんだか疲れる…」と感じる時、その原因は話の内容そのものよりも、会話の進め方に潜んでいます。「自分語り」が人間関係に不協和音を生むのは、コミュニケーションの基本的なルールを無視した、その構造的な欠陥が原因です。

理由1:一方通行のコミュニケーション

会話の楽しさは、言葉や感情のキャッチボールから生まれます。相手の言葉を受け取り、自分の言葉を投げ返す。この相互作用があってこそ、対話は深まっていきます。

しかし、「自分語り」は、相手のグローブを無視して一方的に剛速球を投げ込み続けるようなものです。相手に発言の機会を与えず、「聞き役」という役割を強制するため、そこに対話は存在しません。聞いている側は、ただただ相づちを打つだけの壁となり、次第にエネルギーを消耗してしまうのです。これは健全なコミュニケーションとは呼べません。

理由2:会話の「話題泥棒」

誰かが楽しそうに話している時、「それで思い出したんだけど、俺の場合はさ…」と、巧みに話題を自分のフィールドに引きずり込む人がいます。これは、相手が提供した話題や感情を横取りし、会話の主導権を強引に奪う「話題泥棒」とも言える行為です。

相手の話は自分の話をするための「前フリ」でしかなく、相手への敬意が感じられません。このような行為が繰り返されると、相手は「この人に何を話しても、結局自分の話にされてしまう」と感じ、次第に口を閉ざすようになってしまいます。

理由3:文脈を無視した自己中心性

会議で議論が白熱している最中や、みんなで一つの話題で盛り上がっている時に、全く関係のない自分の話を突然始める。これも「自分語り」の典型的なパターンです。

その場の空気や会話の流れ(文脈)を無視した発言は、共有されている時間と空間を私物化する行為と見なされます。周囲は「今、その話?」と白けてしまい、会話全体の熱量を下げてしまうのです。本人は自分の話したい欲求を満たせて満足かもしれませんが、その代償として場の調和を乱していることに気づいていません。

理由4:ネガティブな内容による感情の押し付け

「自分語り」の嫌われる理由として特に厄介なのが、その内容です。延々と続く自慢話や過去の苦労話、あるいは誰かへの愚痴や責任転嫁。これらのネガティブな感情を浴びせられると、聞いている側は精神的な負担を強いられます。

特に、アドバイスを求めているのか、ただ共感してほしいだけなのかが不明瞭な話は、どう反応すればいいのか分からず、聞き手をひどく疲弊させます。相手を自分の感情の「ゴミ箱」のように扱う行為は、関係性を損なう大きな原因となります。

「自分語り」の正体は“満たされない承認欲求”

なぜ人は、嫌われると分かっていながら「自分語り」をしてしまうのでしょうか。その行動の多くは、人間の根源的な欲求である「承認欲求」に根差しています。「他者から認められたい」「価値ある存在だと思われたい」という気持ちは、誰しもが持っている自然な感情です。しかし、この欲求が健全に満たされていない時、コミュニケーションに歪みが生じ、暴走を始めてしまうのです。

なぜ承認欲求は暴走するのか?

承認欲求が肥大化し、コントロールを失う背景には、いくつかの心理的な要因が考えられます。それは、他者からの承認を求める前に、もっと大切なものが欠けているサインなのです。

自分を認められない「自己承認」の欠如

人間にとって最も重要で、かつ安定した承認の源は、実は「自分自身からの承認」です。自分で自分のことを「よくやっている」「価値がある存在だ」と認められる感覚(自己承認)が満たされている人は、他者からの評価に過度に依存しません。

しかし、この自己承認が欠如していると、心の中にぽっかりと空いた穴を埋めるために、他者からの「すごいね!」「さすがだね!」という言葉を過剰に求めるようになります。自信のなさを隠すために自慢話をしたり、他人と比較して優位に立とうとしたりするのは、一時的な安心感を得るための防衛反応なのです。

孤独感が承認欲求を加速させる

家庭や職場、学校といったコミュニティの中で「自分の居場所がない」と感じる孤独感や所属欲求の不満も、承認欲求を暴走させる一因です。自分がその場にいて良い存在なのか、価値があるのかが分からなくなり、その不安を払拭するために、自分の存在価値をアピールするような「自分語り」に走ってしまうことがあります。自分の話を聞いてもらうことで、他者とのつながりを実感し、孤独を紛らわそうとしているのです。

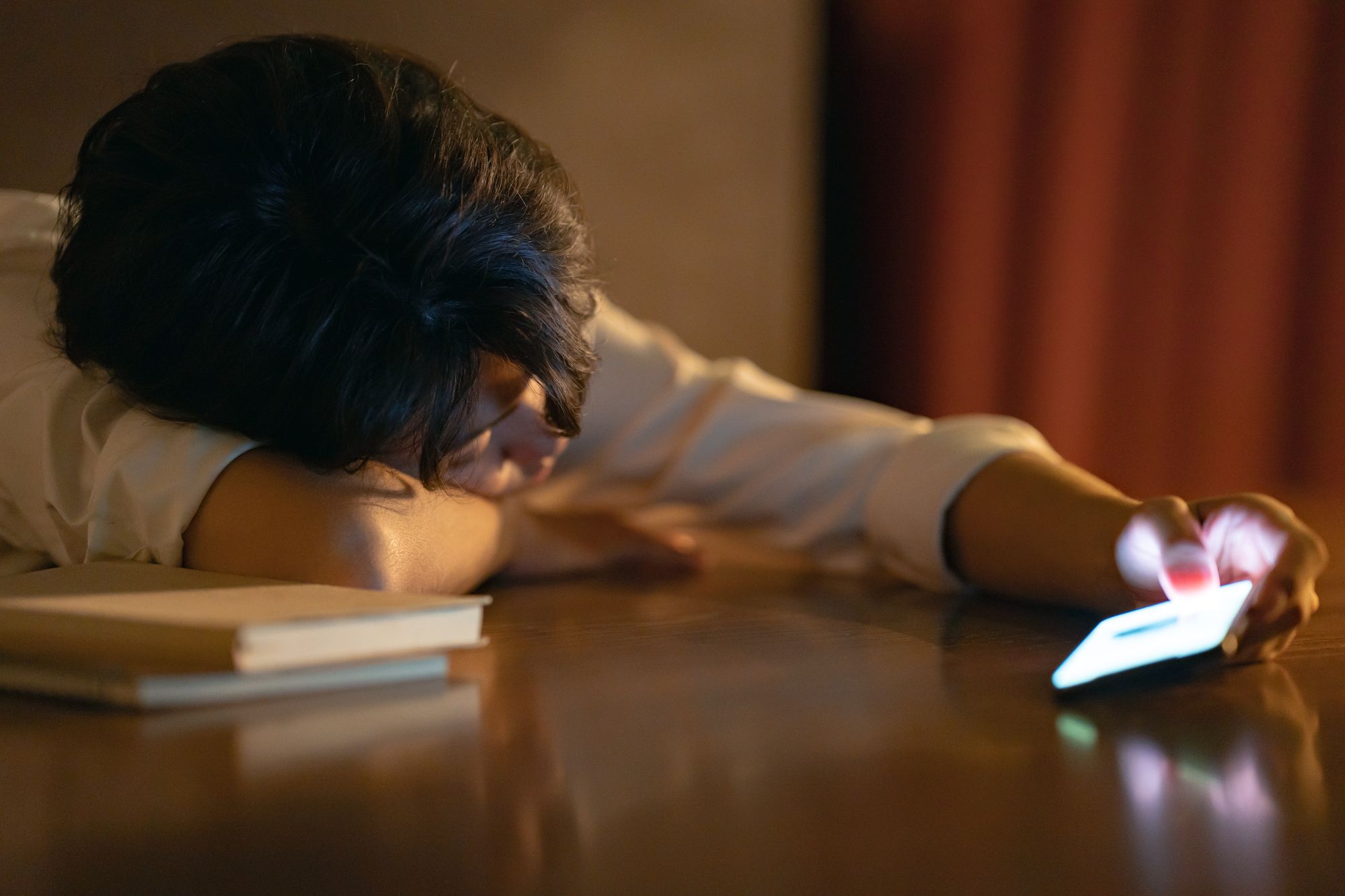

SNSが承認欲求を刺激する現代

現代社会において、承認欲求を刺激する最大の要因の一つがSNSです。「いいね」やコメント、フォロワーの数は、自分の価値を可視化する指標のように見え、多くの人がその数字に一喜一憂しています。他者の華やかな投稿を見ては、「それに比べて自分は…」と落ち込み、自己肯定感をすり減らしてしまうことも少なくありません。SNSは、手軽に承認を得られる一方で、常に他者との比較に晒されるため、承認への渇望をより一層強めてしまう危険性をはらんでいます。

もしかして自分も?「自分語り」を克服する処方箋

「自分語り」は、決して特別な誰かの問題ではありません。「つい自分の話ばかりしてしまった…」と後で反省した経験は、誰にでもあるはずです。もし自分がその傾向にあると気づいたなら、それは自分自身と向き合い、より良いコミュニケーション能力を身につける絶好のチャンスです。大切なのは、承認欲求を無理に抑え込むのではなく、そのエネルギーを健全な自己表現へと転換させることです。

目指すべきは「アサーティブ・コミュニケーション」

その鍵となるのが「アサーティブ・コミュニケーション」です。これは、相手を攻撃したり、一方的に自分の意見を押し付けたりするのではなく、かといって自分の気持ちを我慢して言えないのでもなく、「自分と相手の両方を尊重しながら、自分の意見や感情を率直かつ誠実に伝える」対話のスタイルです。アサーティブな表現を身につけることで、自分の欲求を健全な形で伝え、相手の話にも耳を傾ける余裕が生まれます。

実践①:「私」を主語に話す「アイ・メッセージ」

「(あなたは)なぜいつもそうなの?」といった相手を主語にする言い方(ユー・メッセージ)は、相手を非難しているように聞こえ、反発を招きがちです。

代わりに、「(私は)こうしてもらえると助かる」「(私は)そう言われると悲しい」というように、自分を主語にして自分の状況や気持ちを伝える「アイ・メッセージ」を使ってみましょう。非難ではなく、あくまで自分の気持ちを伝える表現なので、相手も話を受け入れやすくなり、対話の扉が開かれます。

実践②:論理的に伝える魔法「DESC法」

感情的になりがちな場面で冷静に自分の要望を伝えたい時、DESC(デスク)法というフレームワークが非常に有効です。これは、以下の4つのステップで話を組み立てる方法です。

-

D (Describe): 状況を客観的に描写する。

- 例:「あなたが会議に10分遅刻したという事実があります」

-

E (Express/Explain): それに対する自分の気持ちや影響を表現・説明する。

- 例:「(私は)重要な議題を共有できず、心配になりました」

-

S (Specify): 具体的な提案をする。

- 例:「次回からは、もし遅れそうな場合は5分前に一本連絡を入れてほしいです」

-

C (Consequences): 提案を受け入れた場合の肯定的な結果を示す。

- 例:「そうしてもらえると、(私も)安心して会議を始められます」

この型に沿って話すことで、感情的なぶつかり合いを避け、建設的な解決策を見つけやすくなります。

実践③:最強のコミュニケーションは「聴く」こと

アサーティブであることは、自分の意見を主張するだけでなく、相手の意見を尊重し、真摯に耳を傾ける姿勢をも含む概念です。自分の話したい気持ちを少しだけ脇に置いて、相手が本当に伝えたいことは何なのか、どんな気持ちでいるのかに意識を集中させてみましょう。

相手の話を深く理解しようと努めることで、相手は「この人は自分を分かってくれる」と感じ、あなたへの信頼を深めます。そして、あなたが本当に聞いてもらいたいと思った時、今度は相手があなたの話に真剣に耳を傾けてくれるはずです。

もう疲れない!他人の「自分語り」への賢い対処法

あなたの周りにも、「自分語り」が好きな人はいるかもしれません。その人の話に毎回付き合って我慢を重ねるのは、自分の精神衛生上よくありません。ここでも、相手を傷つけずに自分の心を守るための、アサーティブな対応が有効となります。

まずは相手の心理を理解する

自分語りが始まった時、イライラする気持ちを抑え、「この人は今、誰かに認めてもらいたいんだな」と相手の心理的背景を理解しようと努めてみましょう。相手の行動の裏にある承認欲求を察することで、少し冷静に対応できるようになります。完全に拒絶するのではなく、かといって深入りしすぎない、適切な距離感を保つことが重要です。

聞き役に徹しすぎない技術

「すごいですね!」「それでそれで?」といった過度な相づちや質問は、相手の「自分語り」をさらに加速させる燃料になってしまいます。相手の話を盛り上げるのではなく、「そうなんですね」「なるほど」といった中立的な相づちにとどめ、会話の主導権を完全に手放さないように意識しましょう。適度に間が生まれたら、別の話題を振ってみるのも一つの方法です。

共感と境界線を両立させる伝え方

相手の気持ちを完全に無視するのは得策ではありません。例えば、苦労話が始まったら、「それは大変でしたね」と、その感情の部分には共感を示します。その上で、自分の状況や要望を伝えるのです。

「そのお話も興味深いのですが、申し訳ありません、この後予定がありまして…」「その件も大切ですが、今はまずこちらの議題を先に決めませんか?また後でゆっくり聞かせてください」のように、相手への配慮(クッション言葉)と自分の要望をセットで伝えることで、角を立てずに会話をコントロールできます。

相手を尊重しつつ、会話を軌道修正する

相手の話を遮るのではなく、話の切れ目を見つけて、「〇〇さんのお話を聞いていて思い出したのですが、この件についてはどう思われますか?」と、関連付けながら自然に話題を軌道修正するのも有効なテクニックです。相手の貢献を認めつつ、会話を本来の目的に戻すことができます。これは、コミュニケーションにおける高度なスキルですが、意識して実践することで、会議や打ち合わせの場をより生産的なものにできるでしょう。

まとめ:本当の承認は自分の中から生まれる

「自分語り」は、嫌われる理由がたくさんありますが、その根底にあるのは「私を認めてほしい」という、誰の心にもある切実な叫びです。

この問題の根本的な解決策は、他者からの承認という不安定なものに依存するのではなく、まず自分自身が、ありのままの自分の価値を認める「自己承認」にあります。自分で自分を満たすことができれば、他人の評価に一喜一憂することはなくなり、心に余裕が生まれます。そして、その余裕こそが、他者の話に心から耳を傾け、温かい人間関係を育む土壌となるのです。

承認欲求は、決して悪いものではありません。そのエネルギーを、他者との比較や自己顕示ではなく、自分を成長させ、他者に貢献する方向へと昇華させていく。それこそが、真に成熟したコミュニケーションへの第一歩であり、豊かな人生を切り拓く鍵となるのです。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。