なぜ「普通の人」がSNS加害者に?陥りがちな5つの心理と身を守る対策

SNSでの誹謗中傷は、特別な悪意を持った人だけが行うものではありません。実は、ごく「普通の人」が、知らず知らずのうちにSNS加害者になってしまうケースが後を絶ちません。その背景には、「匿名性」や「集団心理」といった、誰もが陥る可能性のある「心理」的な罠が存在します。この記事では、加害者になってしまう根本的な原因を5つの心理メカニズムから解き明かし、自分自身が加害者にならないため、そしてSNSのトラブルから身を守るための具体的な対策を徹底解説します。

あなたも無関係ではない。深刻化するSNS加害の実態

インターネットの普及により、誰もが情報発信者となれる時代。しかしその裏で、SNSを舞台とした誹謗中傷やプライバシー侵害は深刻な社会問題となっています。これは決して他人事ではありません。

誹謗中傷・プライバシー侵害・なりすまし…多様化する手口

SNS加害には様々な形態があります。

- 誹謗中傷:根拠のない悪口やデマを拡散し、他人の名誉を傷つける行為。

- プライバシー侵害:本人の許可なく、住所や写真などの個人情報を晒す行為。

- なりすまし:他人の名前や写真で偽のアカウントを作り、本人を装って不適切な言動を行う行為。

- 安易な情報拡散:デマや誤情報を確認せずにシェアし、意図せず加害に加担してしまう行為。

これらの行為は、軽い気持ちで行われたとしても、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。

被害者の心と社会生活を破壊する深刻な影響

SNS加害による被害は、精神的な苦痛にとどまりません。うつ病などの精神疾患を発症したり、退職や退学に追い込まれたりするケースも少なくありません。最悪の場合、自ら命を絶ってしまう痛ましい事件も起きています。ワンクリックの軽率な行動が、一人の人間の人生を破壊しうることを理解する必要があります。

なぜ「普通の人」がSNS加害者に?陥りがちな5つの心理

驚くべきことに、SNS加害者の多くは、日常生活では良識ある「普通の人」です。では、なぜ彼らはSNS上で攻撃的になってしまうのでしょうか。そこには、誰もが陥る可能性のある心理的なメカニズムが働いています。

心理1:【匿名性】「バレない」が生む責任感の麻痺

SNSの強力な「匿名性」は、「どうせ身元はバレない」という意識を生み、現実世界で求められる言動への責任感を麻痺させます。普段は温厚な人でも、匿名の仮面を被ることで攻撃的な人格に変貌し、罪悪感なく誹謗中傷に手を染めてしまうのです。これが、SNS加害者を生む最も大きな心理的要因の一つです。

心理2:【集団心理】「みんなやっている」という同調圧力

特定の個人や話題に対して批判が集中する「炎上」。その場では「みんなが叩いているから自分も参加していいだろう」という集団心理が働きます。たとえ最初は軽い気持ちでも、周りの意見に流されて過激なコメントを投稿し、集団リンチの一員になってしまう。これが同調圧力の恐ろしさです。

心理3:【正義感の暴走】「自分が正しい」という思い込み

「間違ったことを正したい」という正義感は、時として暴走します。社会的な不正や個人の不適切な言動に対し、行き過ぎた言葉で攻撃したり、相手の人格を全否定したりするケースです。正しいことをしているという思い込みが、相手を傷つけていることへの想像力を奪い、結果的に深刻な加害行為へと転じてしまいます。

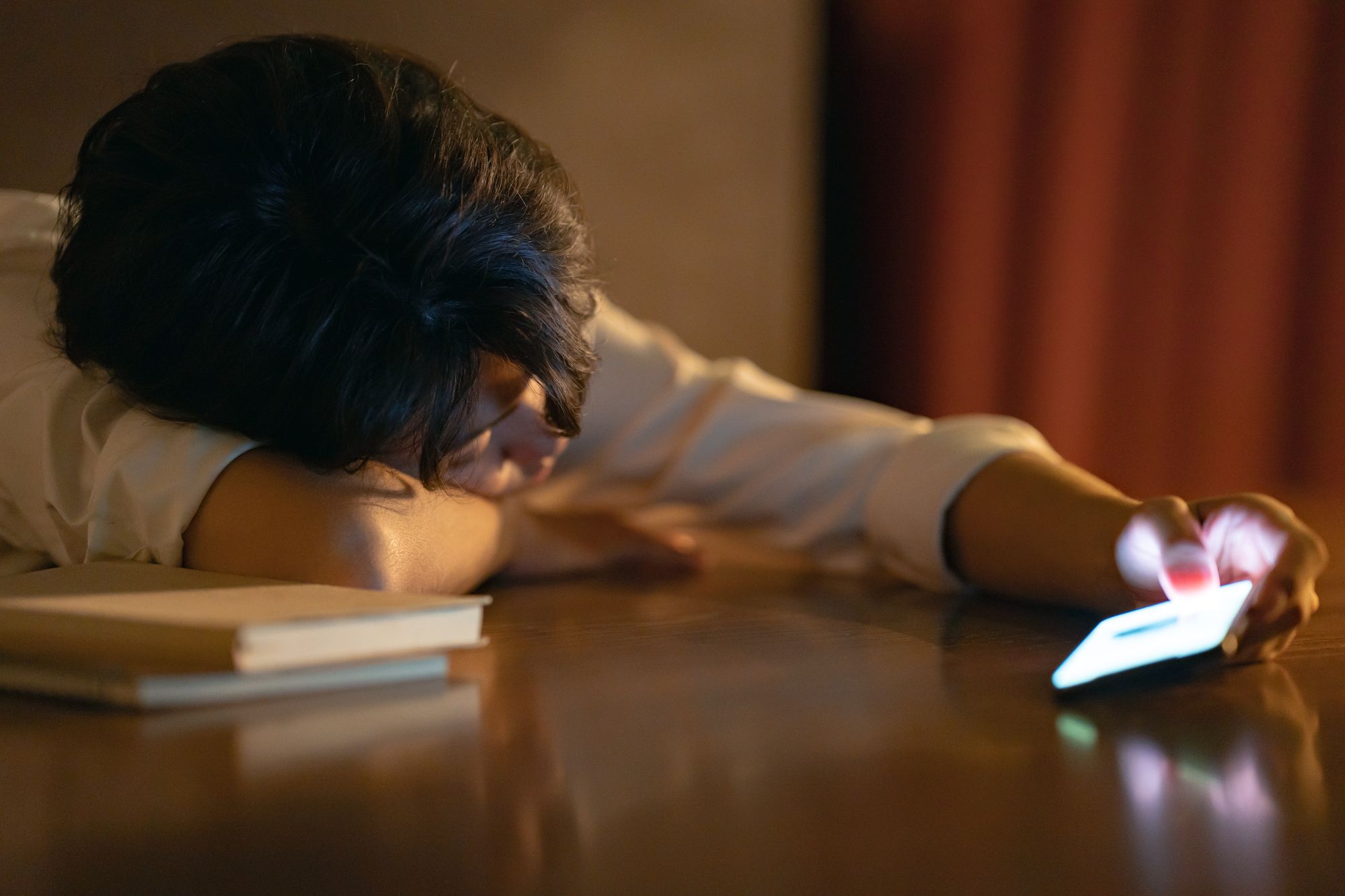

心理4:【不満のはけ口】現実世界のストレス転嫁

仕事や家庭など、現実世界で抱えたストレスや不満のはけ口として、SNSを利用する人もいます。顔の見えない相手に攻撃的な言葉をぶつけることで、一時的に溜飲を下げようとするのです。この行為は、他者をサンドバッグにすることで自分の精神的安定を図ろうとする、非常に危険な心理状態と言えます。

心理5:【承認欲求】「注目されたい」という歪んだ動機

「いいね」や「フォロワー」の数が評価指標となるSNSは、承認欲求を満たしやすい空間です。しかし、その欲求が歪むと、注目を集めるために過激な発言を繰り返したり、あえて炎上を引き起こしたりするSNS加害者を生み出します。他人の不幸をあざ笑う投稿なども、相対的に自分の優位性を示して承認欲求を満たそうとする心理の表れです。

知らないうちに加害者にならないための具体的な対策

自分がSNS加害者にならないためには、そしてトラブルから身を守るためには、どのような対策が必要なのでしょうか。

対策1:発信する前に「一呼吸」置く習慣をつける

感情的になっている時の投稿は非常に危険です。怒りや不満を感じても、すぐに書き込まず、一度スマホを置いて深呼吸しましょう。「この投稿は誰かを傷つけないか?」「明日冷静になった時に後悔しないか?」と自問自答する習慣が、多くのトラブルを防ぎます。

対策2:「いいね」や「シェア」も加担になりうると知る

誹謗中傷の投稿に「いいね」をしたり、安易にシェアしたりする行為も、情報拡散に加担する立派な加害行為です。特に真偽不明の情報やデマには注意が必要です。情報を広める前に、一次情報(公式サイトなど)を確認する癖をつけ、不確かな情報は拡散しないことが鉄則です。

対策3:個人情報の取り扱いを徹底する

自分の氏名、住所、勤務先などを公開しないのはもちろん、写真に映り込んだ情報や位置情報から個人が特定されるリスクも常に意識しましょう。また、他人の個人情報を本人の許可なく公開することは、プライバシー侵害にあたる重大な加害行為です。

対策4:誹謗中傷を見かけた時の正しい対処法

誹謗中傷の投稿を見つけたら、決して同調したり、反論コメントをしたりしてはいけません。火に油を注ぐだけです。

正しい対策は以下の通りです。

- 無視する・関わらない:相手にしないのが一番です。

- 証拠を保存する:スクリーンショットなどで記録を残します。

- 通報・ブロックする:SNSの運営会社に通報し、アカウントをブロックします。

- 専門機関に相談する:被害が深刻な場合は、警察や法務省の「インターネット人権相談窓口」などに相談しましょう。

まとめ:SNSの心理を知り、賢く健全なユーザーになるために

SNS加害者の多くは、特別な悪人ではなく、私たちと同じ「普通の人」です。誰もが陥る可能性のある心理的な罠を理解することが、加害者にならないための第一歩です。

- 加害者の多くは「普通の人」 であり、誰もがその当事者になりうる。

- 背景には**【匿名性】【集団心理】【正義感の暴走】といった心理**メカニズムがある。

- 加害者にならない対策は、投稿前の「一呼吸」と安易な情報拡散をしないこと。

- SNSは現実世界と同じ。発言には責任を持ち、相手への想像力を忘れないことが重要。

快適で安全なSNS環境は、私たち一人ひとりの意識によって作られます。この記事で学んだことを心に留め、賢く健全なSNSユーザーを目指しましょう。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。