サイレントヒーローズ「佐伯 啓介」

🌟 第1章

:もう“その椅子”には、誰も座らない

=====================

*午前7時。

東京・虎ノ門の旧本社ビルに、早朝の柔らかな光が差し込む。

高層ビル群に挟まれたその場所には、かつて“日本経済の頭脳”と呼ばれた会議室がある。

その奥。

長年、誰にも触れさせなかった“革張りの椅子”がひとつ。

*その椅子の主──佐伯啓吾(さえき・けいご)会長は、先週、静かにこの世を去った。

享年73。

だが訃報は一切公表されず、社内アナウンスもない。

「入院中」という噂だけが社内を漂い、社員たちは何かを悟りながらも、日々の業務に戻っていった。

.

佐伯啓吾。

戦後復興期に生まれ、昭和・平成・令和と、日本の産業を三時代にわたってけん引してきた男だ。

.

中卒で工場に勤め、夜間高校に通いながら独学で商業登記法をマスター。

30歳のとき、たった5人で起業したのが、現在のグローバル企業の原点だった。

“人は学歴じゃない。信用と根性だ”が口癖だった。

.

倒産寸前の買収劇、大株主との法廷闘争、

幾度も裏切られ、幾度も這い上がり、

一代で年商2,000億の企業を築き上げた。

波乱万丈──そんな言葉では足りないほどの人生だった。

.

だが、会社の実権を若手に譲り、名誉職となったこの数年。

佐伯会長の姿は、次第に会議室から消え、

誰も彼の言葉を求めなくなっていた。

.

そして、とうとうその日が来た。

*6月某日。

誰も気づかぬうちに、彼はこの世を離れた。

.

──だが、翌週の月曜日。

不思議なことが起こった。

.

午前8時15分。

いつもの朝礼の時間。

エレベーターの「チーン」という音が鳴った。

誰も乗っていないはずのそのエレベーターから、

スッとひとりの男が降りてきた。

.

*白いシャツに、銀色のネクタイ。

磨き上げられた革靴が、フロアに軽く音を立てる。

その姿は──

まぎれもなく、佐伯啓吾その人だった。

.

彼はいつも通り、無言で役員会議室へと歩き出す。

社員たちが出社してくる中、

その誰にも、彼の姿は見えていない。

.

*“朝礼は8時半。遅れるわけにはいかない”

そうつぶやきながら歩くその顔に、不安はない。

ただ、長年の習慣で体が自然と動くのだろう。

.

会議室の扉を開けると──

.

そこには、かつて彼が築いた会社の新しい姿があった。

会議室の真ん中にあった、自分の革張りの椅子。

──それが、なかった。

.

かわりに、若き新社長が立ち、

「さあ、今日は新しい中期計画の共有から始めます」と声を上げている。

.

*佐伯は、ふと足を止めた。

*目の前の景色が、ほんの少しだけ遠くに感じる。

.

まるで、過去の幻影を眺めているようだ。

.

*「あれ…? あの椅子は…どこにいったんだ?」

*そう、思った瞬間。

*彼は、ようやく気づいたのだった。

.

「もう自分は…この場所の人間ではないのだ」と。

.

だが不思議なことに、そこに悔しさや寂しさはなかった。

むしろ、少しだけ肩の荷が下りたような感覚。

.

「よし、これでいいんだ」

そう心の中で呟くと、佐伯はゆっくりと後ろを振り返った。

.

その視線の先にあったのは、

窓の外に広がる東京の街並み──

そして、小さな植栽の隙間から見えた、一本の青空。

.

*彼はもう一度だけ会議室を見つめたあと、背筋を伸ばして歩き出した。

.

*彼の背中は、死者のそれではなかった。

それは、すべてを成し遂げた者の静かな背中だった。

窓の外に広がる東京の街並み──

窓の外に広がる東京の街並み──

.

🌊 第二章

:止まった時計と、心の再起動

==================

(工場の奥でひとり黙々と作業する青年──啓介。)

かつて、佐伯会長が声をかけたあの新人は、今や若手のまとめ役となっていた。

だが、その目には、かつての熱が消えかけていた。

.

ある朝。

タイムカードを打刻しようとした啓介は、ふと壁の時計が止まっていることに気づく。

.

──8時34分。針はピクリとも動かない。

.

「……またか」

誰かが電池を替え忘れたのか、それとも壊れたのか。

だが啓介は、その針が止まった時間に、ある記憶がフラッシュバックするのを感じた。

.

それは、父親が倒れた日だった。

家庭を顧みず働きづめだった父が、突然心筋梗塞で倒れた、あの朝──まさに8時34分。

.

病院で医師に告げられた言葉。

「もっと早く運ばれていれば……」

.

心の中で、何度もそのセリフがこだまする。

「もっと早く」って何だ。

俺は、あの日、何をしていた?

.

父の倒れた日も、今日と同じように工場でボルトを締めていた。

音も立てず、無表情で、淡々と。

.

仕事が全てだと思っていた。

でも、失ってみて分かった。

“誰かの存在”は、目の前にいる時には、あまりに当たり前すぎて、見えない。

.

その夜。

誰もいない食堂で、ひとり弁当の残りをつまむ啓介の目に、壁の掲示板が映った。

そこには、色あせた手書きの貼り紙が。

「人は“見られている”ことで、強くなれる」──佐伯啓吾一

そう、あの佐伯会長の、かつての朝礼メモだ。

.

啓介は、不意に涙がこぼれそうになるのを堪えながら、静かに心でつぶやいた。

「……見ていてくれたのかな、あのときも」

.

帰り際、止まったままの時計の前に立ち、ふと手を伸ばしてネジを締め直す。

.

カチ…カチ…

秒針が、再び動き出した。

.

その音に、小さく、背中が押されたような気がした。

父の言葉。会長のまなざし。

誰かの“見えない想い”が、時を進めたような、そんな気がして。

.

そして、翌朝──

.

「おはようございますっ!」

いつものように開いたドアの向こうで、啓介はいつになく晴れやかな顔で、みんなに挨拶をしていた。

「……あれ、どうしたんですか啓介さん?」

後輩が驚いたように声をかける。

.

啓介は笑う。

「いや、ちょっとさ……。

時間が、動き出した気がしてな」

.

止まった時計が、再び刻み始めたように。

啓介の心にも、また一歩、前を向く光が差し込んでいた。

.

――それは、小さな“再起動”。

だけど、その一歩が、やがて誰かの未来を支えることになるのだった。

止まった時計が、再び刻み始めたように…

止まった時計が、再び刻み始めたように…

.

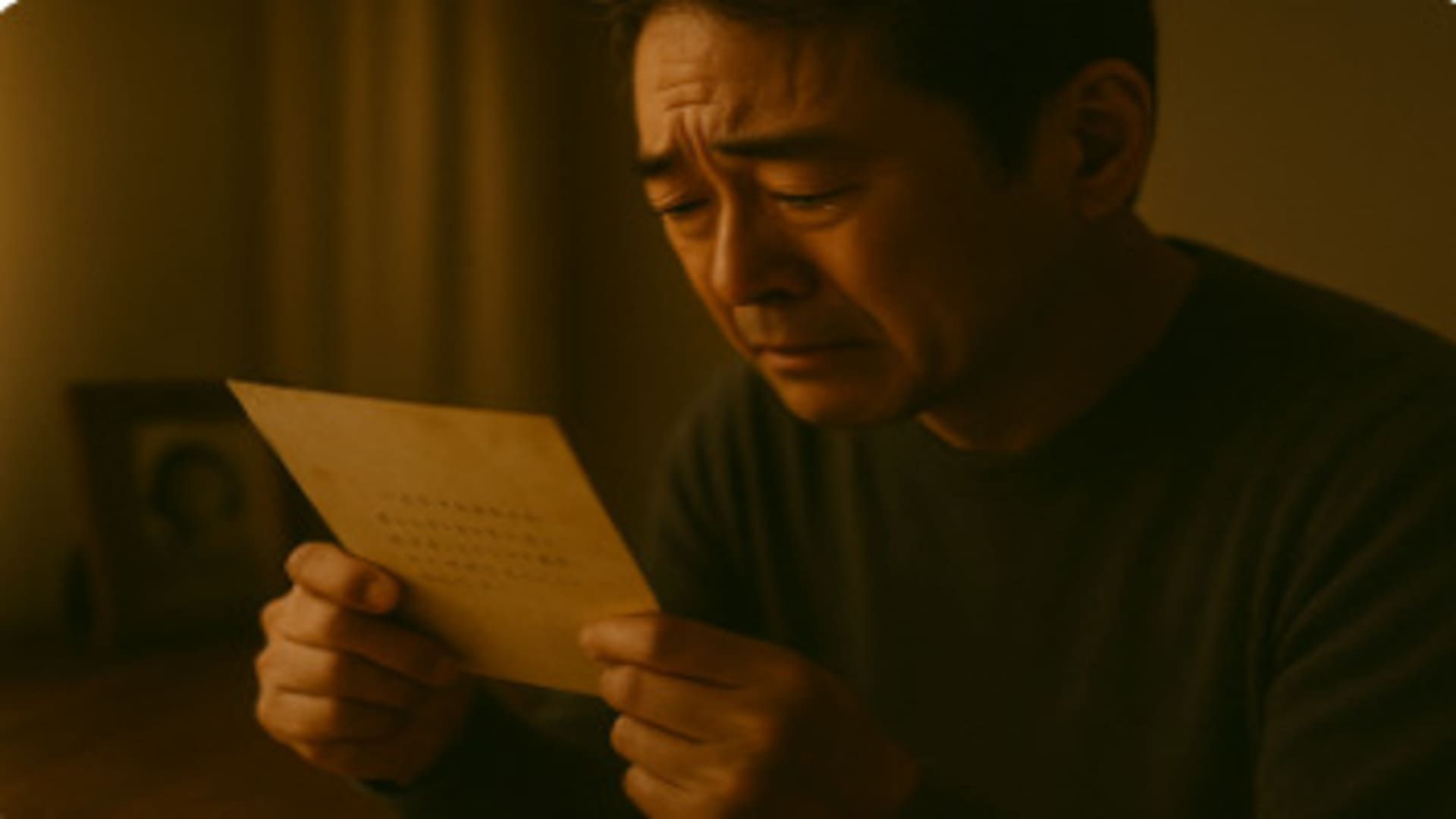

🌅 第三章

:母の手紙と、開かれた記憶の扉

===================

(その日は、冷たい雨が降っていた。

啓介は出勤の帰り、ポストに一通の封筒が差し込まれているのを見つけた。)

.

差出人は──母・原田和子。

亡き父・啓吾の妻であり、啓介にとって、長く距離を取ってきた存在だった。

.

封を切る指先が、わずかに震える。

中には、几帳面な字で綴られた、便箋が3枚。

懐かしい香りが、紙からふわりと立ち上がる。

.

「啓介へ」

.

そこから始まる言葉は、静かに、そして優しく、過去をたどっていた。

──あなたが小さい頃、よく“からくり時計”を眺めていたね。

毎正時になると、カチカチ…と音を立てながら、ちいさな人形が出てくるのを見て、あなたは毎回拍手をしていた。

.

あの頃のあなたは、ほんとうにまっすぐで、人の喜びをそのまま受け取る子でした。

でも、お父さんの背中を追いかけるうちに、だんだん言葉が少なくなっていった。

.

最後のとき、あなたは間に合わなかったけれど……

お父さん、ずっとあなたのこと、誇りに思っていたのよ。

.

手紙を読み終えた瞬間、

啓介は声を上げて泣いた。

.

長く凍っていた心の中に、あたたかいものが染みわたるようだった。

.

「もう、会えない人」が、自分を見ていてくれたこと。

「もう、届かない想い」が、今も生きていたこと。

.

その夜、ふと引き出しの奥から、古びたアルバムを取り出す。

そこには、幼い啓介が笑う姿、父と肩を組む姿、母の膝の上で絵本を読んでもらう姿が残っていた。

.

どれも、忘れていたと思っていたのに。

一枚一枚が、胸の奥を震わせた。

.

そして、その中に、1枚だけ──

工場の前で、啓介と父が並んで写った写真があった。

.

父の手は、まだ小さかった啓介の背中を、しっかりと支えていた。

.

「……こんなふうに、支えてくれてたんだな」

.

写真を胸にあて、啓介は深く息を吸い込んだ。

.

翌日、彼は久しぶりに母に電話をかけた。

「母さん……手紙、ありがとう」

「うん、うれしかった。……すごく、泣いたよ」

「……うん。父さんのこと、もっと話したい」

.

その声には、かつてのぎこちなさはなかった。

言葉のひとつひとつに、感謝と、過去との和解がにじんでいた。

.

そしてその夜。

啓介はメモ帳に、静かに言葉を書きとめた。

「人は、過去を抱えてもいい。ただ、背を向けずに、抱きしめること。」

.

止まっていた心の時計は、ようやく本当の意味で、動き出したのかもしれない。

.

――それは、“大人になった息子”が、もう一度“家族”を見つめ直した夜。

失った時間が、静かに、そして確かに、繋がっていく兆しだった。

止まっていた心の時計は、本当の意味で動き出した

止まっていた心の時計は、本当の意味で動き出した

.

🌾 第四章

:父が語った“現場”の尊さ

=======================

(東京・虎ノ門の旧本社ビル、かつて“日本経済の頭脳”と呼ばれた企業の

看板があった。)

.

この場所で、佐伯啓吾──啓介の父は、長年勤めていた。

.

だがその啓吾が、口を開けばよく語っていたのは、

ビルの中のことではなく、ある「工場の話」だった。

.

「お前な、あの町工場は覚えてるか? 昔、一緒に行ったろ?」

.

──そう言っていたのは、啓介が中学生の頃。

当時、啓吾は“現場視察”という名目で、地方にある関連工場へ出向いていた。

そこでは、油と汗のにおいが混じり合う中、小さな部品を手作業で加工する職人たちが黙々と働いていた。

.

「俺が若いころな、半年間だけだが、あの工場に“研修”で配属されたことがあったんだ」

「大卒の新人が、ネクタイも外して、油まみれになって──初めて、モノづくりの現場を知ったんだよ」

.

父はそう語りながら、静かにお茶をすする。

.

本社ビルで数字を扱うようになっても、

彼の心には、あの“現場”で出会った人々の姿が焼きついて離れなかった。

.

「本社の仕事ってのはな、つい“効率”とか“成果”ばかりを考えがちだ。

だけど、あの現場を知らずにデータを見ても、何の実感も湧かんのよ」

.

啓介が、就職活動で迷っていたある日のこと──

父はこんな言葉をかけてくれた。

.

「お前が何をやるにしてもな、“現場の空気”を大事にしろ。

汗をかいてる人の顔を思い浮かべながら動け。数字の裏には、必ず誰かがいるんだ」

.

その言葉は、ずっと啓介の胸に残っていた。

だが──

.

いつしか彼自身も、父と同じように

「データ」と「成果」を積み上げるだけの日々に、身を委ねていたのだった。

.

数十年の時を経て、再び父の言葉を思い出すようになったのは、

定年退職が近づいたころだった。

.

(本当は…ずっとわかっていた。

でも、見て見ぬふりをしてきただけだったのかもしれない──)

.

「現場」から生まれた想いと誇り。

それを胸に、もう一度、自分の人生に問いかける時が来たのかもしれない。

.

啓吾の姿はもうない。

けれど、その声は、確かに今も啓介の中で生きている。

もう一度、自分の人生に問いかける時が来たのかもしれない

もう一度、自分の人生に問いかける時が来たのかもしれない

.

🌅 第五章

:あの時、立ち止まる勇気があったなら

=======================

(都内の住宅街──

路地を抜けた先にある小さな公園には、朝の光が静かに差し込んでいた。

すべり台やブランコが錆びかけた遊具のそばで、佐伯啓介はベンチに腰を下ろしていた。)

.

日課となった散歩の途中、ふと足が止まったのは──

どこか、昔の景色に似ていたからかもしれない。

.

あの頃、自分は何を見ていたのだろうか。

.

仕事、数字、肩書き、昇進。

それを疑うことなく突き進んできた日々。

「家族のため」「会社のため」「自分の責任」──

そう言い聞かせながら、走り続けた。

.

だが──

それは、本当に“自分の望んだ人生”だったのだろうか。

.

父・啓吾の言葉が、頭の片隅で反響する。

.

「お前は真面目すぎるんだよ」

「立ち止まってもいいんだ。お前の人生だろ」

.

あの時の言葉に、どうしてちゃんと向き合わなかったのか。

.

心のどこかで、父のようにはなれないと思っていた。

だからこそ、余計に“期待に応えなければ”と、

自分を奮い立たせてきたのかもしれない。

.

でも──

それは父が望んだ姿では、なかったのかもしれない。

.

啓介のポケットの中には、今も父がくれた手帳がある。

.

退職が近づいたころ──

父の仏壇に手を合わせた帰り道、

母が「啓吾がいつも持ってたの」と渡してくれたものだった。

.

手帳の中には、何気ない言葉が走り書きされていた。

.

「部下の話は“黙って最後まで”聞くこと」

「帰宅時、子どもの目を一度見て“おかえり”を言うこと」

「疲れている時こそ、“ありがとう”を口に出すこと」

.

それは、経営論でもマーケティングでもなかった。

ただ、ひとりの人間として、どう生きるか──

そんな、父の背中がにじみ出たような言葉たちだった。

.

(あの頃──

こういう言葉の意味を、ちゃんと感じていたら、

何か、違う時間が流れていたのかもしれないな)

.

彼の頬に、やわらかな風が吹いた。

遠く、子どもたちの笑い声が聞こえる。

ブランコが、ぎしぎしと揺れている。

.

啓介は立ち上がった。

.

「まだ、間に合うのかもしれないな…」

.

小さくつぶやき、歩き出す。

遠回りしてでもいい。

父のように、自分の足で、自分の人生を歩いていけるように。

彼の頬に、やわらかな風が吹いた

彼の頬に、やわらかな風が吹いた

.

🌇 第六章

:父と過ごした、最後の午後

=================

(夕暮れの光が差し込む病室。

白いカーテンの向こうには、橙色に染まった空が広がっていた。)

.

佐伯啓介は、無言で椅子に腰を下ろした。

父・佐伯啓吾が入院していた、あの病室。

すべてが終わってから、ようやく足を運ぶ気になれた。

.

この場所には、最後の会話があった。

あの午後。

穏やかな空気の中に、どこか確かなぬくもりが残っていた。

.

──「お前は真面目すぎるんだよ」

父のあの言葉は、冗談まじりだった。

でも、そこに込められた想いは本気だった。

.

啓介は、記憶をなぞるように

ベッドの脇に立ち、窓の外を見た。

.

父は口数の多い人ではなかった。

頑固で、不器用で、でも決して“家族を諦めなかった人”だった。

.

その父が、退職後のある日、珍しく電話をくれたことがあった。

──「修一、お前、最近ちゃんと寝てるか?」

.

いま思えば、あれが“父なりのSOSの送り方”だったのだろう。

忙しいふりをして、真意に気づかないふりをしていた自分。

.

手帳を取り出し、ページをめくる。

そこには、父が最後まで持ち歩いていた“暮らしのメモ”が綴られていた。

大きな夢や哲学ではない。

けれど、その一言一言が──

どこか、今の啓介に足りなかったものに思えた。

.

「怒りより先に、相手の心を想像すること」

「家族の時間は、仕事より“先に”予定に入れること」

.

それは、父が「老い」を迎えてなお、

“生きる意味”を問い直し、見つけた答えだったのかもしれない。

.

病室の壁際に、使われなくなった車椅子が置かれていた。

そのひとつに触れると、冷たい金属の感触が、

父の静かな強さを思い出させた。

.

──「生き方は変えられる。お前が決めていいんだ」

.

いま、ようやくその言葉の意味が分かる気がする。

.

父は、自分に「立ち止まる時間」を残してくれたのだ。

この先、何かを変える“選択”を、すべて否定せずに。

.

(あの時、ちゃんと話を聞いておけば──)

そんな後悔は、きっとこれからも消えない。

.

けれど、いまなら言える。

心の中の父に、そっと語りかけるように──

.

「父さん、俺……少しずつだけど、変わろうと思うよ」

.

カーテンの隙間から差し込む夕日が、

啓介の顔をやさしく照らしていた。

.

彼は立ち上がる。

父が最後まで信じた「変わる力」を、

これからの自分が、形にしていくために。

「生き方は変えられる。お前が決めていいんだ」

「生き方は変えられる。お前が決めていいんだ」

.

🌿 第七章

:知らなかった、父の“もう一つの顔”

======================

(風の通る実家の和室。

静まり返った空間に、畳の匂いと時間の重みが滲んでいる。)

.

父・佐伯啓吾の遺品整理のため、久しぶりに帰省した啓介は、

古い桐のタンスを前に、しばらく手を止めていた。

.

上段の引き出しには、几帳面に畳まれたハンカチやネクタイ。

中段には、父が読み込んだビジネス書と、折れた鉛筆。

そして──下段の奥に、ひとつだけ

革表紙の手帳が入っていた。

.

それは、仕事を引退してからの父が、

こっそりと書き続けていた「暮らしのノート」だった。

.

ページを開くと、啓介の知らない父がそこにいた。

.

「佐伯啓介(65) 今日、公民館で小学生に昔の職場の話をした」

「誰かに“あなたの言葉が、心に響いた”と言われた。うれしかった」

「人生は引退して終わりじゃない。“伝える”ことが、まだあると思った」

.

思わず、啓介はその場に座り込んだ。

仕事人間だったはずの父が──

“自分の第二の役割”を、あんなにも真剣に模索していたことに驚いたのだ。

.

ノートの後半には、地域の子どもたちと写るスナップ写真や、

手書きの講演メモ、

さらには「60代からの生きがいリスト」まで貼られていた。

.

「知らなかったな……」

.

父は、退職後も“社会との接点”を大切にしていた。

ただ家にいたのではなく、「何かを残す」ために、静かに歩みを続けていたのだ。

.

そして、その想いはどこか──

今の自分にも、問いかけている気がした。

.

「啓介、お前もきっと、“自分の言葉”を見つけられるよ」

.

聞こえた気がした。

記憶の中の父の声が、いつの間にか励ましのように響いていた。

.

(何かを失った悲しみより、

知らなかった父の姿に、胸が温かくなる。)

.

“親子”という関係は、

時に知らないままに通り過ぎてしまう。

.

けれど──

こうして“記された足跡”をたどることで、

過去と向き合うことができるのだ。

.

啓介は、ノートの最後のページに目を落とした。

.

「この歳になっても、新しい自分に出会えるとは思わなかった」

「伝えることで、人は生き直せる気がする」

.

まるで、今の啓介に“バトン”を渡すかのような言葉。

.

「伝えるか……」

.

静かに、彼の心に火が灯る。

父が見つけた“もうひとつの人生”。

それは、啓介にとって“新しい道”の入り口となり始めていた。

啓介は、ノートの最後のページに目を落とした

啓介は、ノートの最後のページに目を落とした

.

🌿 第八章

:はじまりは、声にすることから

===================

(東京・千駄木の路地裏。古びた公民館の扉を、啓介は少し緊張しながら押し開けた。)

.

「本日はお集まりいただき、ありがとうございます。

今日は“定年後の第二の人生”をテーマに、少しだけ私の話をさせていただきます──」

.

その日、公民館で開かれた地域の生涯学習講座。

参加者は十数名、ほとんどが年配の方だった。

.

啓介は、自分でも不思議に思いながら、前に立っていた。

.

マイク越しに響く自分の声。

手のひらに汗がにじむのを感じながら、それでも言葉をつなげていく。

.

「私は長く金融機関で働き、去年、定年を迎えました。

…恥ずかしながら、退職後の人生については、何も考えていなかったんです。」

.

ふと、数名のうなずく姿が目に入る。

.

「でも、父の残したノートを読んで、心が揺さぶられました。

父は“人生は、引退してからが本番かもしれない”と書いていたんです。」

.

──それは、佐伯啓吾という一人の男が、

静かに綴った“もうひとつの人生”の記録だった。

.

「私は…今も模索中です。

でも、“誰かに言葉を届ける”という行為には、確かに何かがあると感じています。」

.

(話し終えた瞬間、拍手が小さく起こった。

それは社交辞令かもしれない。

でも、たった一人でも──“本気で聞いてくれた”人がいた気がした。)

.

講座が終わったあと、参加者の一人──

70代の女性が声をかけてきた。

.

「あなたの話、わかりますよ。私も、主人を亡くした後、“何もなくなった”と思ってたけど…

“話す場”って、心をほどいてくれるんですね。」

.

その言葉に、啓介はうなずいた。

.

「はい…僕も、やっと今日、声にすることで、気づけたことがありました。」

.

──父が歩いた道を、自分も少しずつ辿っている。

それは、誰かに“何かを伝える”という、ささやかで確かな一歩。

.

人生には、第二幕がある。

それは、拍手喝采の舞台ではなく、

静かな会話や、さりげないまなざしの中に宿るものかもしれない。

.

(帰り道。

夕暮れの空に、朱色がにじんでいる。

肩の力が抜けたように、足取りは自然と軽くなっていた。)

.

風が吹く。

あの日、父がノートに書いた言葉が、ふと蘇る──

.

「伝えることで、人は生き直せる。」

.

それはもう、父だけの言葉じゃなかった。

今、啓介自身の人生を照らす“指針”になっていた。

.

(その日から、啓介の“静かな挑戦”が始まった。)

「伝えることで、人は生き直せる。」

「伝えることで、人は生き直せる。」

.

🌸 エピローグ

:静かな光の中で

==========

(春。庭に咲く梅の花が、風にゆれている。)

.

佐伯啓介は、ふと立ち止まり、空を見上げた。

.

風はまだ冷たい。

だけど、その奥にかすかに春の気配があった。

季節の変わり目の匂い──。父が好きだった風だ。

.

手には、一冊のノート。

それは、亡き父・佐伯啓吾が人生の終わりまで書き続けた「記録」だった。

.

あれから、啓介は何度もこのノートを読み返してきた。

読むたびに、新しいページが開かれているような気がする。

文字は変わらないのに、自分の心の深さで、意味が変わっていくのだ。

.

かつては、“ただの独り言”にしか思えなかった父の文章。

それが今では、“誰かを励ます声”になっていた。

.

(小さな机に向かい、啓介は新しいノートを広げる。)

.

手書きの文字で、ゆっくりと綴りはじめる。

.

「人は何度でも、生き直せる。

たとえ心が折れても、未来が見えなくても、

声にしたとき、道ができる──。」

.

これはもう、父の物語ではない。

今ここにある、自分自身の人生だ。

.

週末、啓介は地域の図書館で、ささやかな講座を開いている。

テーマは、「第二の人生の歩き方」。

毎週のように少しずつ人が増え、笑い声がこぼれるようになってきた。

.

先日は、近所の高校生がこんなことを言ってきた。

.

「なんか、“人生ってやり直してもいい”って聞いて、ホッとしました。」

.

啓介は微笑んだ。

そう、その言葉こそ、自分が父から受け取ったものだった。

.

人生は、決して一本の道ではない。

迷いながら、立ち止まりながら、それでも人は歩いていける。

.

そしてその道には、誰かの記憶や、温もりが重なっている。

.

(夕暮れ。

風にそよぐ庭の梅を見つめながら、啓介は静かに目を閉じる。)

.

聞こえてくるのは、父の声。

.

「啓介、お前は真面目すぎるんだよ」

「本当に望んでいた人生、今からでも遅くない。歩いてみればいい。」

.

──ありがとう、父さん。

今なら、あの言葉の意味が少しわかる気がする。

.

(ノートの最後のページに、啓介はそっと書き記す。)

.

「人生は、いつだって途中から始められる。」

「この物語を、次の誰かへ──。」

.

そして、そっとページを閉じた。

迷いながら、立ち止まりながら、それでも人は歩いていける

迷いながら、立ち止まりながら、それでも人は歩いていける

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。