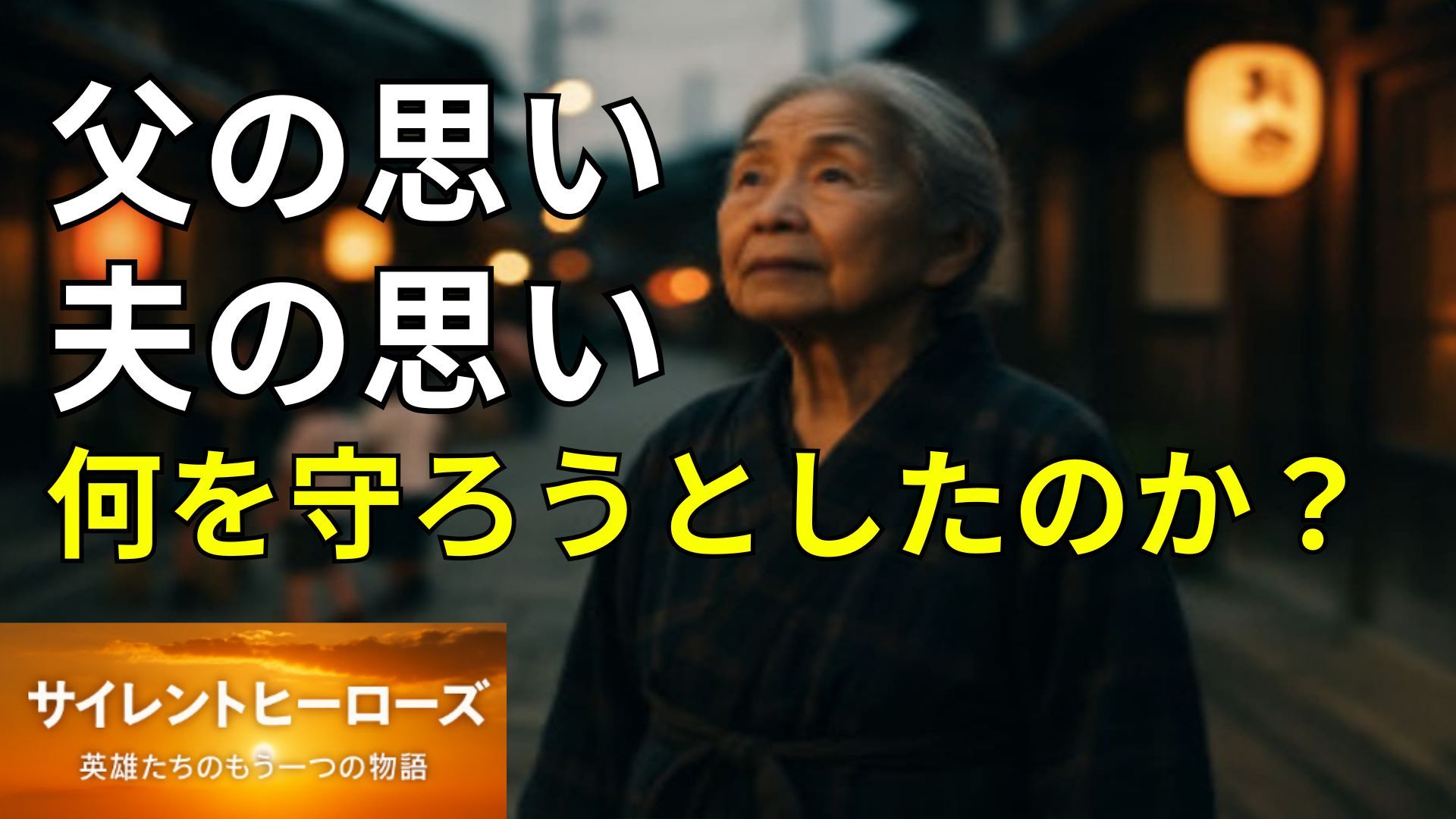

父そして夫の思い!絶対に守らなければなかった 【大浦 初江】

『あの場所は、まだ私の心の中にある──

たった一人の老婆が守った、町と記憶の物語』

「私は、たったひとりで戦うしかなかった──」

誰も、振り返ってはくれなかった。

あの道も、あの喫茶店も、

夕暮れに響く子どもたちの声も──

すべて“再開発”という無機質な言葉で、地図から消されようとしていた。

誰のための未来なのか。

誰が決めた“発展”なのか。

私のような古い人間には、

もはや口を挟む余地もないと言わんばかりの態度だった。

でも私は、知っている。

この街の四季の移ろいも、

人と人とのあたたかなつながりも、

決して“邪魔者”なんかじゃないってことを。

だから私は、声を上げた。

名もなき老婆が、誰にも気づかれないまま、

壊されゆく街に立ち尽くし、たったひとりで叫んだ。

静かな、でも確かな抵抗の物語。

今、あなたに聞いてほしい。

“忘れられた声”の、その続きを──

“忘れられた声”の、その続きを── ※以下イメージ画像

“忘れられた声”の、その続きを── ※以下イメージ画像

.

🌿 第1章

:赤土の坂道と小さな診療所

=================

赤土の坂道を下ると、小さな診療所があった。

古びた木造の引き戸には「林内科医院」と墨で書かれた看板がぶら下がり、風が吹くたびに控えめに揺れていた。

その診療所の待合室には、季節の草花がいつも飾られていた。

山で摘んできたであろう野の花や、庭で咲いた小さな菊。

木のベンチに腰をかけたお年寄りたちは、花を見ながらぽつぽつとおしゃべりをし、時には静かに本を開く子どもの姿もあった。

あの場所は、病院というよりも「町の縁側」だった。

おしゃべりの場であり、ささやかな居場所。

父が白衣を着て現れると、どこかほっとしたように笑う町の人々の顔が、いまでも忘れられない。

.

初江がまだ10歳のころ。

父の後ろをぴったりついて回りながら、包帯を取る様子や、薬棚の中身をじっと観察していた。

それが、彼女にとっての日常だった。

.

父は決して裕福ではなかったが、お金のない患者からは野菜や漬物をもらうこともあった。

「お金がなくても診るのが医者だ」

そう言って微笑む父の背中は、子ども心にも大きくて、やさしかった。

その診療所に通ってくる人々もまた、互いを思いやりながら暮らしていた。

畑で転んで腕をすりむいた少年を、通りすがりの隣のおばあさんが連れてくる。

足が不自由な老人を、近所の魚屋が軽トラで乗せてくる。

誰かが困っていれば、誰かがそっと手を差し伸べていた。

.

ある日、診察が終わったあと、父がぽつりとこう言った。

「この町の人たちは、お互いさまを忘れていない。だから、強いんだよ」

その言葉が、幼い初江の胸に静かに残った。

.

やがて彼女は大人になり、町を出て、他の土地で仕事をしながら生きていくことも考えた。

だが、ふと思い出すのは、いつもあの坂道と診療所の風景だった。

赤土のにおい。

朝露に光る草の葉。

診療所の木の床に落ちた花びら。

そして、そこに集う町の人たちの笑顔。

.

──そうだ。

私は、あの町で生きていこう。

初江がそう心に決めたのは、再開発や都市化が叫ばれる遥か昔のことだった。

ひとりの少女が、ただ純粋に、町の“ぬくもり”に希望を感じた瞬間。

それが、後に彼女を“静かなる抵抗の主役”へと導く第一歩だった。

私は、あの町で生きていこうと決めた

私は、あの町で生きていこうと決めた

.

🏢 第2章

:名もなき住民、番号で呼ばれる日

=====================

「次に、13番地の住民の方──ご説明いたします」

その言葉を聞いた瞬間、初江は心のどこかがピクリと反応した。

名前を呼ばれるのではなく、“番号”で指定された自分の家。

まるで、物件リストのひとつのように、淡々と進む説明会。

町民ではなく、ただの“対象地”として扱われているような感覚が、胸に冷たく染み込んでくる。

.

会場となったのは、市役所の分庁舎の一室だった。

無機質な蛍光灯が頭上でうなり、白いパーティションに囲まれた空間では、まるで“異議申し立てすら想定された”かのように、職員たちは言葉の端々を固く整えていた。

「再開発事業の対象地域に該当しますので、2026年3月末までにご退去をお願いしております」

「13番地については区画B2に含まれます。補償金の基準は別紙をご確認ください」

淡々と繰り返される案内。

まるでマニュアルをなぞるかのような口調に、初江はふと、自分が人間ではなく“処理すべき案件”としてそこに存在しているような気がした。

.

「名前で呼んでもくれないのね…」

心の中で、初江はそう呟いた。

誰かが忘れていた花を見つけたような、そんな小さな哀しみが胸に灯る。

周りに目をやると、顔なじみの住人たちも、どこか諦めたような表情をしていた。

若い夫婦はすでに引っ越しを決めたらしく、補償額のことを小声で話している。

隣の区画に住む元自衛官の老人も、ぽつりと「もう潮時だな」と呟いた。

.

しかし、初江は違った。

何かが引っかかった。

何かが──ザワついた。

「みんな、どこへ行くの?」

彼女の心の中に、ふいにそんな声が聞こえた。

.

かつて父の診療所に集まっていた人々、助け合っていたあの町の面影。

それが、ひとつ、またひとつと剥がされていく。

まるで、古い絵の具が時間とともに色褪せていくように。

「ここに住む人間は、ただの“立ち退き対象”ではないはず」

そう思いながらも、初江は黙って席に座っていた。

声を上げれば、場の空気を乱す“厄介な老人”と見なされることは目に見えていたから。

だが、心は動き始めていた。

静かに。

だが、確かに。

“このまま、黙って追い出されていいのか”

その問いが、初江の胸の奥で、じわじわと熱を帯びていく。

次第に、静かな怒りと疑問が、彼女の内側で膨らんでいった。

初枝は心のどこかがざわつき始める

初枝は心のどこかがざわつき始める

.

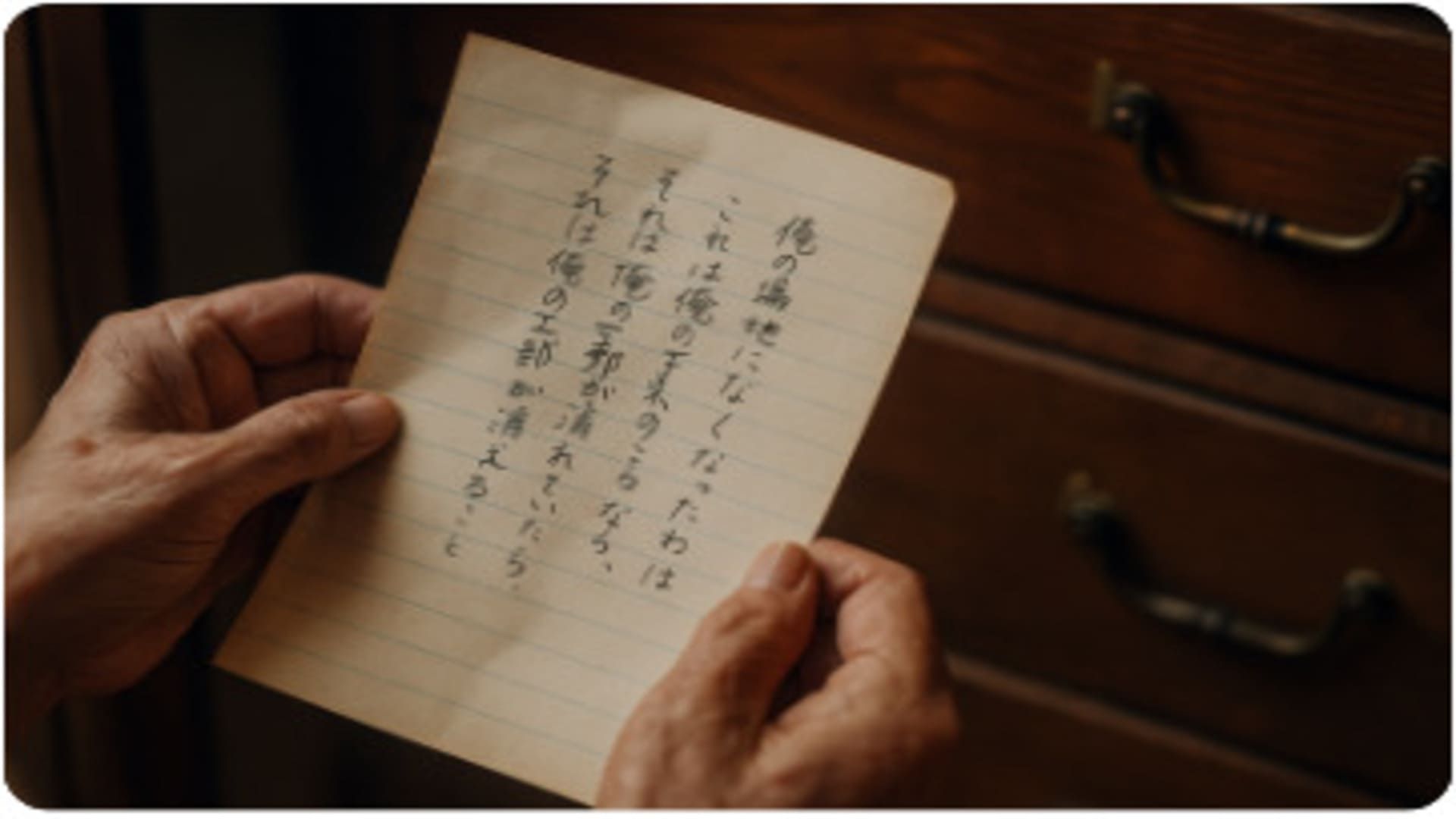

✉️ 第3章:過去から届いた、夫の手紙

===========================

その夜、初江は眠れなかった。

市役所での説明会のあと、心の奥に引っかかる“違和感”がずっと胸に居座っていた。

静かな団地の一室、時計の針だけが小さく時を刻んでいる。

.

「13番地の住民」──そう呼ばれた自分の居場所。

まるで、この町に自分の名前はもう必要ないと告げられたようだった。

灯りを消しても、頭の中では過去の景色が映像のように浮かんでは消える。

.

ふと、押し入れの奥に仕舞った段ボールのことを思い出した。

そこには、夫が亡くなったときに整理しきれずに詰め込んだ、古い手帳や写真、日記が残っている。

懐中電灯を手に、そっと引き戸を開けた。

.

埃の香りが舞うなか、古びた茶色の封筒がひとつ──

それは、何重にも紙で包まれた中から出てきた。

筆で書かれた文字は、夫のものだ。

「初江へ」

手が震えた。

生前、夫が「そのうち渡す」と言っていた手紙。

それが、こんな形で出てくるなんて。

.

封を切ると、懐かしい達筆な文字が並んでいた。

読み進めるうちに、目頭が熱くなる。

「初江、もしこの手紙をお前が読んでいるなら、

きっと何か、大きな選択をしようとしているのだろう。

俺は、たぶんもう傍にはいない。

けれど、俺の想いだけは残しておきたかった」

.

「この町がなくなる──それは、俺の一部が消えるということだ。

俺が汗を流して建てた家も、診療所の柱に刻んだ子どもたちの背の跡も、

みんな、この町と一緒にある。

だから、初江。

どうか、お前の心に従ってくれ。

誰の指図でもない、自分の信じる道を歩んでほしい。

それが、俺の願いだ」

.

初江は、手紙を胸に抱きしめていた。

布団の中で、静かに流れる涙が枕を濡らした。

声を上げて泣くことはなかった。

ただ、心の中に深く沈んでいた想いが、波のように押し寄せてきた。

.

──この町が、私たちの人生の舞台だった。

診療所の待合室。

祭りの日に飾った提灯。

子どもたちの笑い声。

隣の家から届く煮物の匂い。

それらすべてが、夫の、そして自分の“生きた証”だった。

.

翌朝。

東の空がわずかに白み始めたころ、初江はそっと起き上がった。

机の上には、夫の手紙と、数枚のメモ用紙。

その一枚に、彼女はゆっくりと書き始めた。

「私は、この町とともに、生きる」

.

それはまだ、誰にも見せることのない宣言だった。

けれど、確かに──

初江の中で何かが変わり始めていた。

夫の“声なき想い”が、背中を押していた。

それは、静かで、けれど力強い。

まるで、赤土の坂道を登るあの小さな足音のように──。

亡き夫が生前に遺した手紙が押入れから出てくる

亡き夫が生前に遺した手紙が押入れから出てくる

.

🗣️ 第4章:ひとり、説明会に立つ

===========================

「本日は再開発事業に関するご説明と、質疑応答の場をご用意しております」

再び開かれた説明会。

会場には、前回と同じ顔ぶれが並んでいた。

町の人々──だがその表情には前よりも深い諦めの影が落ちていた。

誰もが、もう決まったことなのだと悟っている。

何を言っても変わらない。

補償金を受け取って、静かに立ち去る──それが“大人の対応”だとでも言うように。

.

市役所の職員は、前回と同じように淡々と資料を読み上げる。

「B地区の再整備スケジュールについては、来年度内に完了予定となっております」

「区画13番地から15番地の住民様には、今月中にご決断を──」

初江はその言葉を聞きながら、静かに手を上げた。

.

ざわめく空気。

職員が一瞬言葉を止める。

「はい、13番地の方ですね。ご意見ございますか?」

初江は、ゆっくりと立ち上がった。

黒いスカートに白いブラウス。

しわの刻まれた手に、夫の手紙を忍ばせた小さなノートを持っていた。

.

「この町に“価値がある”と言ってくれる人は──どこにいるのでしょうか」

会場が静まり返った。

蛍光灯の音が、妙に耳につくほどだった。

.

「私は、この町で生まれ、育ち、そして、夫と診療所を営んできました」

「家族をここで見送り、子どもたちの成長を見守り、近所の人と夕飯のおかずを分け合って生きてきた」

「この町に、価値がないと言われたような気がして──私は悲しいです」

.

職員は無言のまま資料をめくっていた。

前列の若い夫婦が顔を伏せた。

斜め後ろの老人が、手にしていた補償案内の封筒を握りしめたまま、動かない。

.

「道路になるから、取り壊す。

それで済ませてしまうなら──私たちはいったい、何のために生きてきたのでしょうか」

初江の声は震えていたが、明確だった。

その言葉には、理屈を超えた重みがあった。

.

しかし──誰も、彼女を支持する声は上がらなかった。

.

若い世代は“面倒ごと”に巻き込まれるのを避けるように、沈黙を守った。

年配者たちは「気持ちは分かるが、どうにもならない」と目を伏せた。

職員たちは視線を合わせず、議事を進行するそぶりを見せた。

.

初江は、静かに席に戻った。

誰も拍手をしなかった。

誰も「あなたの気持ちは分かります」と言わなかった。

.

けれど──

その沈黙は、誰の心にも波紋を落とした。

その日、説明会は予定より早く終了した。

町の人々は、口数少なく会場を後にしていった。

.

初江は誰とも目を合わさず、ゆっくりと出口へと歩いていった。

背中には、重たい孤独と、消えかけた灯のような希望が、わずかに灯っていた。

この街に?”価値がある”と言ってくれる人はどこに居るの?

この街に?”価値がある”と言ってくれる人はどこに居るの?

.

❄️ 第5章

:冷たいメディアと、匿名の攻撃

===================

「再開発説明会で高齢者が猛反対 “未来の町づくり”はどうなるのか」

ローカルニュースの小さな見出しに、初江の姿があった。

だがそこに映っていたのは、ただ怒っている老女──

冷静な言葉も、涙も、真意も、全て切り取られていた。

.

SNSでは拡散が始まっていた。

《老害》というタグ。

《昭和脳の妨害》という投稿。

《ああいうのがいるから町が進まない》

《年寄りのわがまま。補償金もらって黙って引っ越せよ》

.

匿名の声たちが、容赦なく彼女を傷つける。

言葉は凶器になる──

それを、初江はこの歳になって初めて実感した。

.

「ばあば、ニュース見たよ」

夜、電話が鳴いた。

孫の菜月だった。

中学生の頃は毎年、夏になるとこの町に遊びに来ていた。

「どうしてそんなことしたの? 今、学校でも話題になってる」

「もうやめてよ。恥ずかしいよ」

.

その言葉は、何よりも胸に刺さった。

言い返す気力もなかった。

ただ、「ごめんね」とだけ伝えた。

電話の向こうから、ため息が聞こえた。

それが切られる前の最後の音だった。

.

インタビューの映像では、初江が語った想いの多くがカットされていた。

「昔は良かった」と言ったわけでもない。

「開発が悪い」と叫んだわけでもない。

ただ、「この町に価値があるのか」と問うた。

けれど──

映像は、歪んで届けられた。

.

若いリポーターが言った。

「再開発への抵抗勢力も根強く、今後の調整が難航する見通しです」

.

その言葉に込められた「抵抗勢力」という言葉の重さ。

まるで、初江が“敵”になったような扱いだった。

.

テレビを消した。

部屋の中は静かだった。

仏壇の前に座り、夫の写真を見つめる。

.

「あなたなら、どうしてた?」

誰も答えてはくれない。

.

昔、この町で助けた子どもたちも、今はどこかの都市に暮らしている。

年賀状も、数が減った。

町の人も、誰ひとり声をかけてこない。

翌日の朝、市役所の前を歩いても、誰も目を合わせようとしなかった。

.

「この町で何を守ろうとしてるのか、分からなくなるわね」

独り言が、部屋に虚しく響いた。

.

初江は、初めて「自分は間違っていたのか」と、心が揺らぎかけた。

けれど──

その問いの先にあるのは、誰の正しさでもなかった。

ただ、「忘れ去られることへの、静かな恐怖」だった。

.

部屋の隅で、夫の古い手紙を再び読み返した。

「この町がなくなるなら、それは俺の一部が消えること」

夫は、そう書いていた。

.

初江は目を閉じた。

涙は流れない。

けれど、心の中に冷たい雨が降っているようだった。

.

どこで、何を間違えたのだろう。

そして、この孤独は──本当に、彼女だけのものなのだろうか?

孫から「もうやめて」と電話がくる

孫から「もうやめて」と電話がくる

.

🌿 第6章

:見えない味方、町の記憶

===============

その朝も、初江は静かに玄関を開けた。

散歩に出かける前、いつも通り表に出て、空を見上げた。

すると──

門の前に、ひと束の花が置かれていた。

包装紙には何も書かれていない。

名もない、ただの野花の小さな束。

でも、それは初江の胸に、強く優しく響いた。

.

「……ありがとう」

誰に言うでもなく、そっとつぶやいた。

.

その日、初江は久しぶりに商店街を歩いた。

SNSで叩かれ、近所でも浮いた存在になり、足が遠のいていた道。

でも、今日はなぜか、歩けた。

.

八百屋の店先に並んだ野菜たち。

昔から変わらない手書きの値札。

その前に立つ店主は、以前より少し年を取ったように見えた。

無言のまま、彼は軽く会釈をした。

それだけだった。

でも、それでよかった。

言葉はなくても、そのまなざしがすべてを語っていた。

.

そのあと、立ち寄った喫茶店でのことだった。

「初江さん……ですよね?」

.

声をかけてきたのは、スーツ姿の中年男性。

一瞬、警戒したが──

どこかで見た顔だった。

「昔……この町で転んで、頭を切ってしまったことがありました。

小学生のころ、誰もいない昼下がり。泣きながら道端に座ってたんです。

そしたらあなたがタオル持って駆け寄ってきて、すぐに診療所に連れてってくれた」

.

初江は驚いた。

その記憶は、彼女の中でもすでに薄れかけていたものだった。

.

「母がいなかった僕にとって、あの時のあなたは“お医者さん”以上の人でした」

男は、照れたように笑った。

「……今回のことで、なんか言いたかったんです。でも勇気が出なくて」

「今でも、町には“あなたに助けられた人間”がたくさんいます。きっと、みんな心では思ってるんです」

.

初江は、黙ってうなずいた。

言葉はいらなかった。

彼のような人が、この町にまだ生きている。

その事実だけで十分だった。

.

商店街を歩いていると、ふと、道の向こうで幼い子を連れた若い母親が頭を下げた。

言葉はなかった。

でも、それもまた、確かな“記憶のしるし”だった。

.

「この町は、まだ生きてるのね」

独りごとが風に溶けた。

.

帰宅して仏壇の前に座り、初江は夫の写真に語りかけた。

「見ていてくれたのね。

……あなたが大切にしたこの町は、

あなたが信じた人たちは、

まだちゃんと、ここにいるのよ」

.

人は忘れてしまう生き物かもしれない。

けれど、心の奥に根づいた記憶は、

ときに風のように──

誰かの背中を押す“力”になるのだと、初江は感じた。

町には言葉に出さない”記憶”がまだ生きている

町には言葉に出さない”記憶”がまだ生きている

.

🔸第7章

:動き出した時計、立ち上がる初江

====================

「どうして、私はまだここにいるんだろう──」

.

誰も味方してくれない。

SNSでは嘲笑され、孫にさえ迷惑がられ、役所からも疎まれる存在。

それでも初江は、自分の家から出ていかなかった。

いや、出られなかったのではない。

出なかったのだ。

.

その夜、押し入れから古い段ボール箱を取り出した。

「整理しようと思ってたけど、ずっと見られなかったのよね……」

中には、茶封筒に入った診療記録。

父が残した手書きのカルテ、町の人たちとの手紙、写真──

あの日、診療所の裏で撮った集合写真には、懐かしい顔が並んでいた。

.

📓そして、初江は一冊のノートを開いた。

その表紙に、こう書いた。

《町の記録》

.

彼女の手は、震えていた。

でも、ゆっくりとペンを動かし始める。

「昭和34年7月。

台風で橋が落ち、診療所に避難した人たち──

父は雨合羽を着て、真夜中に何度も薬を届けに行った」

.

一つずつ、一人ずつ、記憶の中から名前を掘り起こしていく。

「これは、もう誰も語らない話かもしれない。

でも私の中では、ずっと消えなかった。

だから……この記録を、ちゃんと“町の証言”として残したいの」

.

亡き夫の言葉が脳裏に蘇る。

「この町がなくなるってことは、俺の一部が消えるってことだ」

.

あの手紙。あの夜の涙。あの記憶。

.

夜が更けても、初江のペンは止まらなかった。

カーテンの隙間からは、月明かりが机を照らしていた。

.

──朝。

目覚ましよりも早く目が覚めた。

「不思議ね。時計の音が、こんなに大きく聞こえるなんて」

動き出したのは時計ではない。

初江の中にある、**“意志の歯車”**だった。

.

その日から、初江は毎朝ノートを開き、記憶を書き綴った。

一つ、また一つ。まるで町に住む人々の声を“再現”するように。

.

「私は、ただこの記憶を消したくないだけ──」

その言葉を胸に、初江は静かに、確かに立ち上がっていた。

街の記録をノートにまとめ始める

街の記録をノートにまとめ始める

.

🔸第8章

:町の灯、ひとつひとつ

==============

初江のノートは、誰に見せるでもなく書き続けられていた。

でも、記憶という灯は、そっと誰かの心にも火を灯していたのだ。

.

ある日、近所の主婦・橋本さんがやってきた。

手にはバインダーとペン。

「初江さん……わたし、署名集めてみようと思うの」

「この町がなくなるの、やっぱり寂しくて」

.

初江は驚いて、そして、そっと笑った。

「ありがとう。でも、無理はしないでね」

.

橋本さんはうなずきながら、

「ううん。わたし、あの診療所に小さいころよく通ってて……

覚えてるのよ、初江さんが飴をくれたこと」

.

その数日後──

古びた商店街の路地に、見慣れない若者がカメラを構えていた。

「すみません。住民の方ですか?ドキュメンタリーを撮ってて──」

彼は映像系の専門学校に通う学生だった。

再開発に反対する住民の姿をテーマに、卒業制作をしているのだという。

「誰も注目してくれないから、せめて僕だけでも残したくて」

.

はじめは戸惑った初江も、

「……だったら、これを撮って」とノートを差し出した。

それは、父の診療所から始まる「町の記録」。

古い紙とインクのにおいがする、それだけのものだったけれど──

「こんなに丁寧に記された記録、初めて見ました」

学生の目が潤んでいた。

.

📷彼の動画は、SNSでひっそりと拡散されるようになり、

「この町、行ってみたい」

「こういう場所が残っててほしい」

というコメントが付き始める。

.

変化はゆっくり。とても小さい。

でも確かに、“味方”の姿が見えてきていた。

.

スーパーのレジの若い女性が、帰り際に言った。

「おばあちゃん、あのテレビ見ました。かっこよかったですよ」

初江は、一瞬言葉に詰まり、

それから静かに、うなずいた。

.

🏮そして夜。

町の通りに、ぽつんぽつんと灯る家々の明かりを見て、初江は思う。

この灯りひとつひとつが、“誰かの記憶”なのかもしれない。

それが消えないように──

そのために、私はここにいる。

古い街並みに灯るあかり

古い街並みに灯るあかり

.

🔸第9章

:たった一人ではなかった

===============

何も変わらないと思っていた町が、

ゆっくりと、確かに変わっていった。

.

ある朝、町内会の掲示板に新しい張り紙が貼られた。

「初江さんの意思を、私たちの意思に」

それは、町内会が正式に出した声明だった。

「住民の声が、黙ってかき消されていいわけがない」

「初江さんのような人がいることが、私たちの誇りだ」

.

読んだ瞬間、初江は思わず声を上げて泣いた。

支えてくれる人がいた。

自分の背中だけではなかった。

.

その数日後、町の小学校から連絡が来た。

教頭先生が電話口でこう言った。

「授業で“ふるさと”を教えても、

子どもたちは“何を守るべきか”を知らないんです」

「だからお願いです。初江さんのお話を聞かせてください」

.

初江は戸惑いながらも、手帳を開いた。

そこには、町の記憶がびっしりと綴られていた。

教室で語ると、子どもたちは真剣な顔で聞いていた。

「わたし、この町好き」「おばあちゃん、ありがとう」

それだけで、胸がいっぱいになった。

.

📝そして──

ある日、役所から一通の封書が届く。

再開発業者からの「話し合いの場」の申し出。

これまで一方的だった計画に、初めて「声の席」が設けられるというのだ。

.

会場は、町の公民館。

役所職員、業者代表、住民代表──

そして、初江。

「話し合いのきっかけをくださった初江さんに、まずお話しいただきたい」

司会がそう言ったとき、

初江はそっと立ち上がった。

.

「……わたし、ただ、この町を“モノ”じゃなくて、“生きている場所”として見てほしかったんです」

静かな語りに、誰も言葉を挟まなかった。

その言葉は、ずっと誰かが言いたくて言えなかったものだった。

.

🏡そして、帰り道。

ご近所の人が、そっと初江に声をかけた。

「あなたの声で、わたしも目が覚めた気がします」

「ありがとう。ずっと言えなかったの」

.

初江は微笑んで、答えた。

「一人だと思ってたけど、そうじゃなかったんですね」

町内会が「初江さんを支えたい」と声明を出す

町内会が「初江さんを支えたい」と声明を出す

.

🕊 第10章

:記者会見の朝、黒いスーツと震える手

=======================

朝、鏡の前で黒いスーツを身につける初江。

袖を通すたび、手が小さく震えていた。

.

記者会見。

町の小さな問題が、全国ニュースになった。

.

初江が行政の代表と並んで座る。

マイクが、まるで異物のようにそこにあった。

.

役所が発表する「協議開始のお知らせ」のあと、

初江がマイクに向かった瞬間、会場の空気が変わった。

.

ゆっくりと、一語一語かみしめるように、初江は語った。

「私は──この町の経済の話をするつもりはありません」

.

「私が話したいのは、“人間の話”です」

「たとえば、朝にすれ違った人と、

“おはよう”って言い合えること」

「それだけで、その日が少しだけあたたかくなる。

そんな場所が、ただの数字で消えていくのを、

私は見ていたくないんです」

.

記者のシャッター音が止まり、

一瞬、空白のような静寂が流れる。

.

やがて、一人の若い記者が手を挙げた。

「初江さん、あなたにとって“町”とは何ですか?」

.

初江は笑った。

「わたしにとっての町は──

泣いても、怒っても、笑っても、

“誰かが見てくれてる場所” なんです」

「見てくれてる。覚えててくれる。

忘れずにいてくれる。

それが、町なんです」

.

その言葉は、

まるで、記者だけでなく──

遠くにいる誰かの心にも届いているようだった。

.

記者会見が終わったあと、

町の小学生が描いた絵が手渡された。

タイトルは、

「この町には声がある」

.

初江は、その絵を抱きしめるように見つめ、

こうつぶやいた。

「震える手でも、伝わることがあるんですね……」

私は人間の話をしたいだけです!

私は人間の話をしたいだけです!

.

🏡 第11章

:再開発の修正、守られた“記憶の町”

=====================

数か月後。

行政からの正式な発表が町に届く。

.

「再開発区域の一部見直しを決定」

その文書には、

初江の家を含む診療所跡地とその周囲数十メートルが

“歴史的保存エリア”として再設定される旨が書かれていた。

.

会見以降、全国から寄せられた応援の声、

「記憶を消さないで」という署名、

地域の小学生たちによる絵や作文の展示──

それらの動きが、行政の心を少しだけ動かしたのだった。

.

町内会と若者グループが協力し、

初江の家の一部を活用した小さな資料館の設計が始まった。

.

そこには、診療所時代の古いカルテ、

町で開かれた盆踊りのポスター、

町内新聞、そして──

かつて町の人々が寄せた「ありがとうの手紙」が並ぶ予定だ。

.

記憶の継承を「条件」として残されたこの場所は、

町の誰もが**“帰れる場所”**として機能するようになる。

.

その夜、初江は、

残った古い木のベンチに腰を下ろし、空を見上げた。

.

春の夜風に、かすかに花の香りが混じっていた。

.

孫からのLINEメッセージが届いた。

「ばあちゃん、かっこよかった。

あの町、友達と一緒に見に行くね」

.

初江は、スマホの画面をそっと閉じて、

膝の上で手を重ねた。

「勝ち負けじゃない。

これは、ただ“つながりを確かめた”だけ」

.

静かにそうつぶやく彼女の目には、

もう迷いはなかった。

これは勝利でなく、つながりの再確認だった

これは勝利でなく、つながりの再確認だった

.

🏮 第12章

:町を歩く、その先に

=============

季節は変わり、木々の葉が色づき始める頃。

初江は静かに、町の路地を歩いていた。

.

ゆっくりとした足取り。

だがその一歩一歩は、かつての不安や孤独ではなく、

いまや希望と穏やかさを湛えていた。

.

小さな公園では、子どもたちの笑い声が響く。

「鬼ごっこしよー!」

「次はかくれんぼだー!」

.

かつて彼女が暮らした診療所跡地は、

地域資料館として生まれ変わり、

土日は町の歴史を学ぶ親子連れでにぎわっている。

.

その前を通り過ぎたとき──

ふと風にのって、お囃子の音が聞こえた。

.

路地の奥では、町内の若者たちが

夏祭りの提灯をつける準備をしていた。

.

「ばあちゃん、こんにちは!」

「提灯、今年は100個ですって!」

.

明るく声をかけられ、

初江は少し照れたように笑いながら、

軽く会釈を返す。

.

古びた家々の軒先に、

赤と白の提灯が並び始める。

.

かつて「取り壊し候補」とされたその町並みは、

今では“地域の誇り”として語られるようになった。

.

足を止めて、初江は空を見上げる。

ゆっくりと、深く息を吸い込んだ。

.

「……ああ、まだ、ここにあるんだね」

.

静かな独り言。

だがその言葉には、町そのもののような温もりが宿っていた。

.

誰かの“声なき想い”が、灯のように繋がり続けるこの場所で。

今日もまた、新しい一日が始まろうとしていた──

空を見上げるーー「ああ、まだここにある」

空を見上げるーー「ああ、まだここにある」

.

📝 あとがき

:それでも、人はつながれる

=================

「声に出さなくても、私たちは誰かを思って生きている」

.

この言葉は、初江の行動を見守っていた町の人々、

そして、誰にも届かないと思っていた“あのひと言”を

心にしまったまま生きてきた私たちにも、

静かに届くものかもしれません。

.

すべてを声に出さなくてもいい。

誰かのために、何かのために、

ほんの少しでも心を動かせる自分でいたい──

.

初江の歩んだ道のりは、

けっして大きな勝利を収めた物語ではありません。

.

けれど、

彼女の「たった一人の声」が、

やがて町の記憶を守り、

新たなつながりを生んだのです。

.

この物語を読んでくださったあなたに、

ひとつだけ問いかけさせてください。

.

──あなたの町は、どんな音がしますか?

.

朝の風の音、

夕方の子どもの笑い声、

それとも、ふと響く誰かの「おかえり」。

.

どうか、その音を忘れないでください。

.

そして、

どんなに時代が変わっても、

人のぬくもりが聞こえる町であるように──

.

静かに願いを込めて、筆を置きます。

.

本作に最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。お付き合いいただき、ありがとうございまし

「あなたの町は、どんな音がしますか?」

「あなたの町は、どんな音がしますか?」

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。