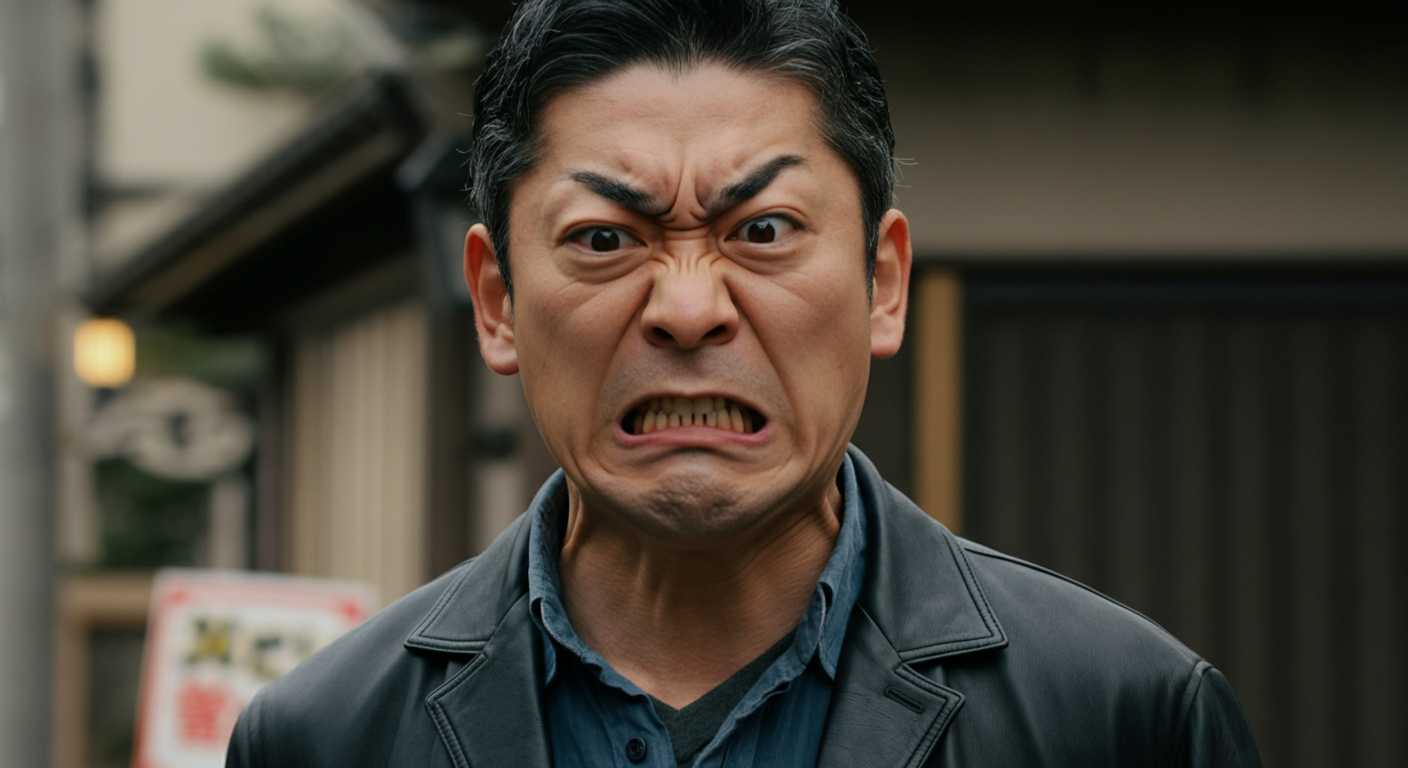

「正義中毒」の罠:なぜ人はネットで攻撃的になるのか?その心理と抜け出す方法

現代社会において、インターネット、特にSNSは私たちの生活に欠かせない存在です。しかし、その手軽さや匿名性の裏で、誹謗中傷や過剰な攻撃が横行する「炎上」が日常的に発生しています 。現実世界では決して口にしないような暴言が飛び交い、行動への心理的ハードルが極端に低くなっているのです 。

近年、不倫バッシングや些細な失言による炎上、さらにはコロナ禍での「マスク警察」「自粛警察」など、他人を過度に批判する「正義」が社会に蔓延していると指摘されています 。これは、現実の不満がネットの匿名性によって「正義の行使」として発散され、攻撃行動が自己目的化し、エスカレートする傾向があるためです 。

この「正義」の名の裏には、多様な意見の受容ではなく、特定の価値観の押し付けと、それ以外の意見への不寛容が隠されています 。ネットは同じ意見を持つ人々を繋げやすいため 、特定の「正義」が過剰に強化され、外部に「悪」を設定することで集団内の結束を高める心理が働くことがあります 。

このような攻撃性の背景には、脳科学者の中野信子氏が提唱する「正義中毒」という心理現象が深く関わっています。これは、自分が正しいと信じるあまり、他者を攻撃することに快感を覚え、その行為がエスカレートしていく状態を指します 。

第一章:「正義中毒」の正体:脳科学と心理学が解き明かすメカニズム

脳科学者・中野信子氏が提唱する「正義中毒」

「正義中毒」は、脳科学者の中野信子氏によって提唱された概念です 。彼女は、他人の言動が許せず、自分は絶対に正しいと思い込み、他人を許せなくなる状態を「正義中毒」と定義しています 。これは、特定の個人の悪意だけでなく、人間が普遍的に持ちうる脳の機能や心理的傾向に根ざしていることを示唆しています。

ドーパミン報酬と「正義の快感」のループ

人が「正義」を振りかざし、他者を罰する行為には、脳内で快楽物質であるドーパミンが放出されるメカニズムが働いています 。この快感が、まるで薬物依存のように、人を「正義中毒」の状態へと誘い込みます。SNSでは、ある問題に対して「怒り」を感じたり、誰かを「批判」したり、その投稿が多くの「いいね」や「リツイート」を獲得したりするたびに、このドーパミン報酬が得られるとされています 。

この快感は、その行動を「正しい」と自己正当化する強力な動機付けとなります 。快感が得られることで、その行動(攻撃)が「正当な行為」として脳にインプットされ、次の同様の行動を促すというループが形成されます。特にSNSのような即時的なフィードバックがある環境ではこのループが加速され、個人の「正義」が暴走する温床となるのです。

なぜ人は自分を「絶対的に正しい」と信じるのか?

正義中毒の人は、自分の考えが唯一の「正義」であると信じ、他者の意見を聞き入れません 。この「絶対的な正しさ」への確信は、脳の特性や集団心理によって強化されます。人間は本来、誰かと対立するように脳ができており 、自分の属する集団を守るために他の集団を攻撃する行為は「正義」と認識され、攻撃すればするほど快感が得られるため、その行為を止めることが難しくなります 。

また、脳の「保守化」という現象もこの背景にあります。これは、元々持っていた思想がより純化され、それ以外の意見が自動的に棄却される「確証バイアス」が働き、思考が硬直化していく状態を指します 。炎上加担者の多く(約70%)は「正義感」に基づいて行動しているとされ、ネット上では自分の意見と同じ人が批判しているのを見ることで、その正義感がさらに満たされ、過剰になる傾向があります 。

SNSは、「冷静な議論」よりも「インパクトのある怒りや正義の主張」の方が拡散されやすい舞台となり、賛同者に囲まれることで「やっぱり自分は正しい」という信念が強化される構造を持っています 。さらに、自分の行動が「正義」と矛盾していると感じたときに、行動を変えるよりも「理屈をつけて正当化する」方が楽であるという「認知的不協和」も、この心理の背景にあると説明されています 。

正義中毒の人が「相手にも正義がある」という視点を持てず、自分の正義しか見えないため「敵」を作ってしまうという指摘もあります 。彼らの言説は議論に昇華する余地を持たず 、SNSが「相手を『悪』『差別主義者』『愚か者』と決めつける」場となり、「本当の議論」ができない「正義を競う戦場」になることを示唆しています 。

第二章:ネットで攻撃的になる心理:匿名性と集団の力

インターネット上での攻撃的な行動は、個人の資質だけでなく、オンライン環境特有の様々な心理的メカニズムによって増幅されます。

没個性化現象:匿名性がもたらす「普段しない行動」

匿名性が担保されたSNSでは、人は現実世界では決してしないような攻撃的な言動を平気で行うことがあります。これは「没個性化現象(deindividuation phenomenon)」と呼ばれ、群衆の中に個人が紛れて匿名状態になることで、個人としての感覚が薄れ、他者への過激な言動への心理的ハードルが下がる現象を指します 。

匿名性が「自分は安全」という錯覚を生み、責任が分散されることで「他人も責任がある」と錯覚するという要因によって引き起こされるとされています 。結果として、攻撃行動の結果生じるであろう「罰」や「非難」への恐怖が著しく低下し、過激な行動を誘発する隠れたメカニズムが働きます 。

集団極性化とサイバー・カスケード:意見がエスカレートするプロセス

集団で議論すると、個人の意見よりも極端な結論に傾く「集団極性化」という現象が起こります 。インターネット上では、同じ意見を持つ人々が集まりやすいため、この現象が特に顕著に現れ、「サイバー・カスケード」として炎上を加速させます 。

情報の氾濫するネットでは、好ましい情報を共有する人たちだけで繋がる情報のフィルタリングが常に行われている傾向があり 、これが集団極性化を必然的に加速させます。これにより、特定の「正義」が内部で過剰に強化され、その「正義」に反する意見や存在に対する攻撃が、集団内で「正当な行為」として容認されるだけでなく、「より先鋭化」していくのです 。

オンライン脱抑制効果:ネット特有の「抑制が外れる」心理

インターネット上では、通常の対面場面では存在する行動に対する抑制が緩んだり、消えたりする現象が起こります。これを「オンライン脱抑制効果(Online Disinhibition Effect)」と呼び、匿名性、非同期通信、共感性の欠如などがその要因とされています 。この効果には、オープンな自己開示につながる「良性(benign)」と、攻撃的行動につながる「有毒性(toxic)」の両面があるとされています 。

特に、非言語的フィードバックの不足は、他人の感情に共感できる可能性を減少させ、共感性の欠如に繋がると指摘されています 。この共感性の欠如は、相手を「人間」として認識する能力を低下させ、結果として相手への配慮が欠け、より攻撃的な言葉を躊躇なく投げかけることを可能にします。

承認欲求と「道徳的自己アピール」:正義を振りかざす隠れた動機

ネット上で「正義」を振りかざす行為の裏には、他者からの承認を得たいという欲求や、自分が「良い人」であるとアピールしたいという「道徳的自己アピール」の心理が隠されていることがあります 。正義中毒の人は、自分の意見を通したいのではなく、その場で「自分が正しい」と認められれば目的が達成される、承認欲求の1つのスタイルだとされています 。

SNSは「道徳的自己アピール」の舞台となり、「冷静な議論」よりも「インパクトのある怒りや正義の主張」の方が拡散されやすい傾向があります 。心理学者の寺口司氏の研究では、人を罰する行為は周囲からの信頼を得ることに繋がるとされており、ネットで「悪いと思う人を罰したい」という心理の根底には、自分が「良い人」に見られたいという動機がある可能性が示唆されています 。

確証バイアスとフィルターバブル:思考の硬直化と「敵」の認識

インターネットは、ユーザーの興味関心に合わせて情報を提供する特性があります。これにより、自分と似た意見ばかりに触れる「フィルターバブル」が生じ、既存の信念が強化される「確証バイアス」が働きやすくなります 。結果として、思考が硬直し、異なる意見を持つ相手を「敵」と認識しやすくなります 。

SNSでは同じような主義主張を持つ人同士でつながりやすく、偏った情報ばかりを入手しがちであると指摘されています 。自分と同じ意見だけに囲まれることで、異論に耐性がなくなり、政治的・社会的分断が深まり、「敵」への攻撃が自己目的化すると説明されています 。

内集団バイアス:「仲間」を守るための「外集団」攻撃

人間には、自分の属する集団(内集団)をひいきし、他の集団(外集団)に対しては攻撃的になる傾向があります。これは「内集団ひいき」や「内集団バイアス」と呼ばれ、ネット炎上においても「仲間」を守るために「敵」を攻撃するという形で現れることがあります 。

自分の属する集団を守るために、他の集団を叩く行為は「正義」と認知され、社会性を保つために必要な行為と見なされることがあります 。攻撃すればするほど、ドーパミンによる快楽が得られるため、この行為がやめられなくなるとされています 。

第三章:「正義中毒」の罠から抜け出す方法:健全なネット利用のために

「正義中毒」の罠から抜け出し、健全なネット社会を築くためには、個人レベルでの意識改革と、社会全体での取り組みが不可欠です。

自己を客観視する「メタ認知」の力:感情の暴走を防ぐ第一歩

感情に流されず、冷静さを保つためには「メタ認知」の力が鍵となります 。メタ認知とは、自分の思考や感情を高い位置から客観的に捉える能力を指します 。怒りや強い不満を感じた時こそ、一呼吸置き、「自分は今、正義中毒の症状が強くなっているな」と判断することが重要です 。

SNSに書き込む前には、一度立ち止まって内容を読み返し、「衝動的に書いていないか」「本当にこれを発表してもいいのか」と自問自答することが求められます 。読む側も、SNS上の書き込みが集団極性化や没個性化によって極端な方向に流れやすいことを念頭に置き、発言の内容に感情的に巻き込まれず、冷静さを保ちながら読んでいく必要があります 。

脳を鍛え、思考を柔軟にする習慣:新しい体験と余裕の重要性

脳の「保守化」を防ぎ、思考を柔軟に保つためには、日常生活の中で意識的な努力が必要です 。

- 新しい体験をする: 慣れていることをやめて、新しい体験をすることが前頭前野の活動を促します 。

- 不安定・過酷な環境に身を置く: あえて不安定な、あるいは過酷な環境に身を置くことも、前頭前野を鍛えることに繋がります 。

- 安易なカテゴライズ、レッテル貼りに逃げない: 人を安易にカテゴライズしたり、レッテルを貼ったりすることは、脳が余計な労力を使わずに情報処理を済ませるための「逃げ」です 。

- 余裕を大切にする: 自分の頭で考える、すなわち前頭前野を働かせるためには、脳に余裕がある状態を保つことが不可欠です 。

- 食生活と睡眠: オメガ3脂肪酸などの不飽和脂肪酸を積極的に摂取することは、前頭前野の機能を維持するのに役立ちます 。また、睡眠不足は脳にとって有害であり、可能な限り睡眠時間を確保することが推奨されます 。

異なる意見との向き合い方:「対立」から「対話」へ、そして「スルー」の選択

正義中毒の人は、相手の主張の良いところを取り入れることができず、議論を深める余地を持ちません 。しかし、健全な社会では多様な意見が存在することを認識し、それらとどう向き合うかが重要です。

- 相手にも正義があることを考える: 自分の正義しか見えず、周囲に「敵」を作ってしまう正義中毒に対し、相手にも正義があるという視点を少しでも持つことが重要です 。

- 一旦受け入れる姿勢: 異なる意見で衝突することなく最適解へと導くためには、一旦相手の言い分を受け入れる姿勢が有効です 。

- 「怒らず戦わず感謝&スルー」: 過剰な正義感を振りかざす相手に対しては、「怒らず戦わず感謝&スルー」が最善の対処法とされています 。カッとなっても、6秒間我慢することが対応のコツとされています 。

- 「反論しない自由」と「無視する力」: SNSにおいては、「反論しない自由」と「無視する力」の重要性が指摘されています 。

- 「私はこう思う」という主語を明確に: インフルエンサーなどの発信者は、変に「味方をつくろうとするような言い回し」をしない方が良いとされています 。ネガティブなことを言う場合でも、「私はこう思う」「相手のここはおかしいと思う」といったように、主語や言及する対象をタイトに定義することを意識することで、燃え広がりを小さい範囲に留めることができます 。

健全なオンラインコミュニケーションの工夫:誤解を防ぎ、共感を育むために

オンラインコミュニケーションは、対面とは異なる特性を持つため、誤解を防ぎ、健全なやり取りを促進するための工夫が必要です。

- 複数のコミュニケーション方法を用意する: 状況に応じて、テキスト、音声、ビデオなど複数のコミュニケーション方法を使い分けることで、スムーズな意思疎通が可能になります 。

- 言語化と読み解く力の向上: テキストコミュニケーションでは、うまく言語化できなかったり、間違って読み取ったりした場合に仕事に支障を来す可能性があります 。

- 絵文字やスタンプの活用: テキストコミュニケーションにニュアンスを加えたり、ソフトな印象にしたりするためには、絵文字やスタンプを適度に使用することが効果的です 。

- 発言しやすい空気感の醸成: オンラインコミュニケーションでは、「今さらこんなことを聞くのは恥ずかしい」といった感情から発言を控える人がいるため、参加者同士で何でも発言しやすい空気感を作り上げることが最も重要なポイントとされています 。

- 業務連絡以外のコミュニケーション機会: 1on1ミーティングやオンラインランチ会など、業務連絡以外のコミュニケーション機会を設けることで、お互いのことを知り、チームコミュニケーションを円滑にすることができます 。

プラットフォームと個人の役割:健全なネット社会を築くために

健全なネット社会を築くためには、個人の努力だけでなく、プラットフォーム運営者側の取り組みも重要です。Yahoo!ニュースは、誹謗中傷対策としてAIを活用し、不適切なコメントを機械的に識別・削除する取り組みを進めています 。また、建設的な議論を促すために、客観的で根拠のあるコメントや新しいアイデアを含むコメントを優先的に表示する「おすすめ順」表示を導入しています 。

プラットフォーム側は、明確な禁止事項を設け、違反者への警告やアカウント凍結などの措置を講じる必要があります 。一方で、ユーザー側も、オンラインでの「匿名性」が完全なものではなく、誹謗中傷が法的な問題に発展する可能性があることを認識することが重要です 。感情的にならず、他者を尊重するという当たり前の道徳心を忘れず、自身の発言が相手を深く傷つけないか、事実に基づいているかなどを投稿前に確認することが求められます 。

まとめ:ネット社会をより良い場所にするために

「正義中毒」は、脳の報酬システム、匿名性、集団心理、そしてSNSの構造が複雑に絡み合って生じる、誰にでも起こりうる普遍的な心理現象です。ドーパミンによる快感が攻撃行動を強化し、フィルターバブルや確証バイアスが集団内の「正義」を絶対化させ、異論を「悪」と見なす傾向を助長します。また、没個性化やオンライン脱抑制効果は、現実世界では抑制される攻撃性を解放し、承認欲求や道徳的自己アピールが「正義」のパフォーマンス化を促すことで、健全な議論の場が「正義を競う戦場」へと変質する危険性を高めます。

この罠から抜け出し、ネット社会をより良い場所にするためには、個人と社会が共に取り組むべき課題が明確になります。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。