親の家の片付けはいつから?生前整理で未来を軽くするコツ

「親の家の片付け」は、いつか来る大変な作業ではなく、親が元気なうちに始める「生前整理」という未来への贈り物です。この一歩は、親の安全で快適な暮らしを守り、将来あなた自身が背負うかもしれない時間的・精神的・金銭的な負担を劇的に軽くします。この記事では、片付けを始めるべき最適なタイミング、親の心を傷つけずに協力を得るための対話術、具体的な片付けの実践ステップ、そして自分たちだけでは難しい場合の信頼できる専門業者の選び方まで、後悔しないための全知識を網

羅的に解説します。

なぜ今「親の家の片付け」が必要なのか?

「まだ元気だから大丈夫」「そのうちやればいい」と思っているうちに、時間はあっという間に過ぎていきます。「親の家の片付け」を先延ばしにすることが、なぜ大きなリスクに繋がるのか。その背景には、個人の問題だけでは済まされない、社会的な現実があります。

タイムリミットは「健康寿命」という現実

生前整理を始めるべき最も説得力のある根拠は、「健康寿命」と「平均寿命」の間に存在するギャップです。健康寿命とは、介護などを必要とせず自立して生活できる期間のこと。最新のデータでは、この健康寿命と平均寿命の間には、男性で約8.5年、女性で約11.7年もの差があります。

この期間は、何らかのサポートが必要になる可能性が高い「依存期」を意味します。膨大な判断力と体力を要する「実家の片付け」は、このギャップが始まる前に、つまり親が心身ともに元気なうちに大部分を進めておくべきなのです。一度、親の体調が悪化してしまうと、片付けの負担は本人にとっても家族にとっても、計り知れないほど重くなります。

「死の準備」としてではなく、「これからの人生をより安全で快適に過ごすための準備」として捉え直すことが、前向きな一歩を踏み出す鍵となります。

放置された実家が「空き家」という負債になる

個々の家庭で生前整理が進まない結果、日本全体で深刻化しているのが「空き家問題」です。全国の空き家総数は過去最多の900万戸に達し、約7戸に1戸が空き家という状況です。

特に問題なのは、親が亡くなったり施設に入居したりした後に、目的なく放置されている家屋です。これらは、生前整理が行われなかったために生まれた「負の遺産」と言えるでしょう。

管理されていない空き家は、倒壊の危険や衛生問題だけでなく、後述する金銭的なリスクも伴います。親が元気なうちに家の将来について話し合っておくことは、この負の連鎖を断ち切るための最も効果的な予防策なのです。

なぜ親は片付けられない?その心理的背景を理解する

「どうしてこんなになるまで溜め込んで…」と、子どもの価値観で実家を見てしまうと、つい親を責めたくなるかもしれません。しかし、親がモノを片付けられない背景には、単なる怠慢では片付けられない、複雑な心理が隠されています。

「もったいない」世代の価値観

特に戦中・戦後の物資が乏しい時代を経験した世代にとって、「もったいない」という感覚は、深く刻み込まれた哲学です。モノは簡単に手に入る消費財ではなく、苦労して手に入れた生活の安定の象徴でした。まだ使えるモノを捨てる行為は、自らの人生を否定するかのような強い抵抗感を生むのです。

年齢による体力と判断力の低下

加齢は、避けられない心身の変化をもたらします。純粋な体力の低下により、重い物を運んだり、屈んだりといった動作が困難になります。さらに深刻なのが、認知機能の変化です。計画を立て、物事を順序立てて実行する「実行機能」が低下すると、「どこから手をつければいいか分からない」「要る・要らないの判断ができない」と感じ、思考が停止してしまうのです。

モノは人生の思い出そのもの

長年連れ添った品々は、単なる物体ではありません。それは、人生の様々な場面を記録した「記憶のアンカー」です。一枚の写真、一客のカップが、楽しかった思い出や亡き配偶者との記憶を呼び覚まします。これらのモノを手放すことは、その記憶や自分自身のアイデンティティの一部を失うかのような、深い喪失感を伴うことがあります。

これは危険信号?認知症やセルフネグレクトの可能性

一方で、単なる加齢現象とは異なる、医学的な介入が必要なケースもあります。

- かつてはきれい好きだったのに、短期間で急に片付けなくなった

- 賞味期限切れの食品が冷蔵庫にあふれている

- ゴミとしか思えないものを拾い集めてくる

- 入浴や食事など、身の回りのこと全般に無頓着になった

これらの兆候は、認知症の初期症状やうつ病、セルフネグレクト(自己放任)のサインかもしれません。この場合、片付けを説得するのではなく、まず専門の医療機関への相談を促すことが最優先です。

親の心を傷つけない「実家の片付け」の始め方

生前整理の成否は、親子間のコミュニケーションの質にかかっています。親の尊厳を守り、協力関係を築くための対話法が不可欠です。

対話の3つの大原則

- 許可なく捨てない:そこは親の家です。子の役割は支援者であり、独裁者ではありません。勝手な処分は信頼関係を根底から破壊します。

- 「親の」問題を解決するという視点を持つ:目的はあくまで「親の安全と快適さの向上」です。子どもの都合を前面に出すと、親は心を閉ざしてしまいます。

- 子どもが主導権を握らない:これは親子間のパートナーシップです。親のペース、感情、そして最終的な決定を尊重しましょう。

効果的な会話の切り出し方【具体例】

高圧的にならず、自然な形で会話を始めるためのアプローチはいくつかあります。

- 安全性を理由にする:「最近、地震が多いから心配で。万が一の時にすぐ逃げられるように、廊下や玄関周りだけでも少し片付けておかない?」

- 自分の物から始める:「私の昔の部屋、まだ高校時代の物でいっぱいだよね。今度の週末、やっと片付けに行ってもいいかな?」

- 将来の快適さを提案する:「できるだけ長く、この家で快適に暮らしてほしいんだ。例えば、キッチンの棚を整理して、よく使うものが取りやすいようにしてみない?」

- 第三者の話をきっかけにする:「友人の〇〇さんのところ、遺産整理で大変だったらしいよ。うちも大事な書類の場所くらいは、皆で確認しておいた方が安心だね」

絶対に言ってはいけないNGワード

無意識の一言が、親の心を固く閉ざさせてしまうことがあります。

- 「捨てる」という言葉:「整理する」「手放す」「次の人に使ってもらう」など、穏やかな言葉に言い換えましょう。

- 「ゴミ」という決めつけ:子どもには不要物でも、親には大切な思い出の品かもしれません。

- 期限を設ける・急かす:「来月までに片付けて」といった言葉は、親に過度なプレッシャーを与えます。

【実践編】無理なく進める生前整理の5ステップ

対話によって協力関係が築けたら、いよいよ具体的な行動計画に移ります。成功の鍵は、一度にすべてを終わらせようとせず、体系的かつ段階的に進めることです。

ステップ1:小さなゴールを設定する

焦りは禁物です。「今度の土曜の午前中は、リビングの本棚だけ」というように、具体的で管理可能な小さなタスクに分割しましょう。1回の作業時間は2〜3時間に留め、親が疲弊しないように配慮することが持続の秘訣です。始める場所は、物置や納戸、子ども自身の古い部屋など、心理的負担の少ないエリアから着手するのが定石です。

ステップ2:「5つの箱」で効率的に分別

効率的な分別のため、シンプルな分類システムを導入しましょう。

- 要る(Keep):現在使っている物、深い愛着や思い出がある物。

- 譲る・売る(Donate/Sell):状態は良いが自分は使わない物。

- 捨てる(Dispose):壊れている物、期限切れの物。

- 移動(Relocate):本来あるべき場所ではない所に置かれている物。

- 保留(Pending):どうしても今すぐ判断できない物。この箱の存在が重要です。無理に決断を迫らず、数ヶ月後に再度見直すことで、冷静な判断が可能になります。

ステップ3:安全を最優先した収納術

整理の最終目標は、親が安全で快適に暮らせる環境を作ることです。日常的に使う物は、かがんだり背伸びしたりする必要がない、腰から目の高さの「ゴールデンゾーン」に収納しましょう。中身が見える透明なケースを使ったり、ラベルを貼ったりする「見える化」も効果的です。

ステップ4:見落としがちな「デジタル遺品」の整理

物理的なモノ以上に重要性を増しているのが、「デジタル遺品」の整理です。スマートフォンやパソコンの中には、ネット銀行の口座や有料サービスの契約など、放置すると家族に不利益をもたらす情報が眠っています。

- 資産のリストアップ:ネット銀行、ネット証券、有料サービス、SNSアカウントなどをリスト化し、エンディングノートなどに記録します。

- IDとパスワードの管理:リスト化したサービス全てのIDとパスワードを一覧にし、安全な場所に保管します。

- 死後の取り扱い方針の決定:特にSNSアカウントは、死後に「追悼アカウント」にするのか、完全に削除するのか、本人の意思を明確にしておきましょう。

ステップ5:思い出の品との向き合い方

片付けの最中に古いアルバムや記念品が出てきたら、作業の手を止めて思い出話に耳を傾けましょう。これにより、作業が単なる「処分」から「思い出を語り継ぐ」という温かい時間へと変化し、親も心を開きやすくなります。無理に捨てさせず、写真に撮ってデータで残すという方法も有効です。

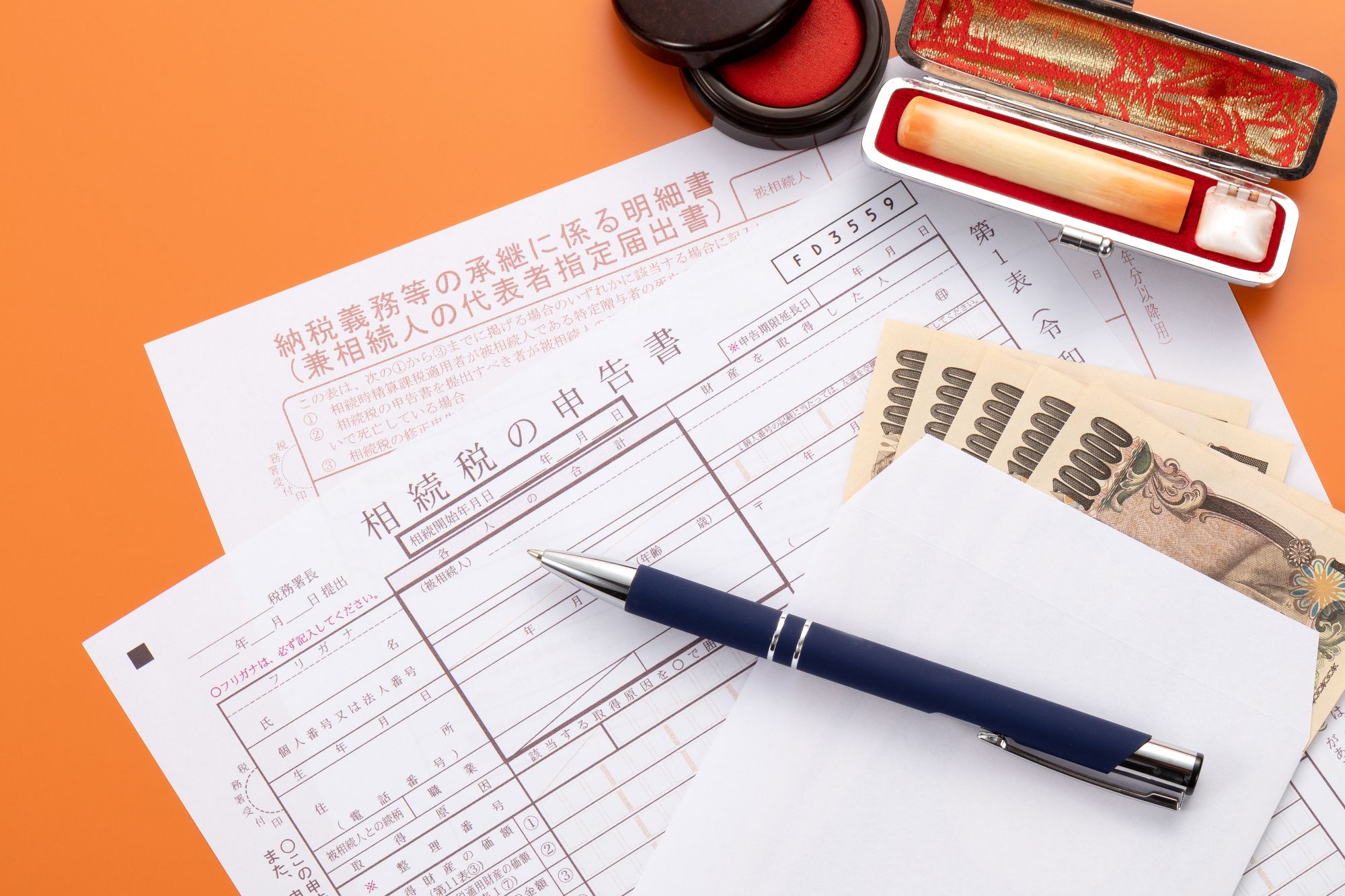

放置するとどうなる?無視できない法的・金銭的リスク

生前整理を先延ばしにすることは、親の死後に家族を深刻な法的・金銭的リスクに晒す行為です。

相続放棄のタイムリミット「3ヶ月ルール」

日本の法律では、相続人は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。この期間を過ぎると、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。生前整理がなされていないと、この短期間で財産の全体像を把握するのは極めて困難です。

賃貸物件の原状回復義務

親が賃貸住宅に住んでいた場合、その死後、部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」は相続人に引き継がれます。遺品をすべて搬出し、部屋を空にするまで家賃は発生し続けます。特に死後発見が遅れた場合、特殊清掃などで高額な費用が発生することもあります。

固定資産税が最大6倍になる「空き家ペナルティ」

相続した実家が、管理されずに放置され「管理不全空家」や「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が実質的に最大6倍に跳ね上がる可能性があります。法改正によりその基準は年々厳しくなっており、「とりあえずそのままにしておく」という選択肢はもはや許されません。

自分たちだけでは無理な時:信頼できる専門業者の選び方

物の量が多すぎる、実家が遠いなど、家族の力だけでは難しい場合は、専門業者に依頼することが賢明な選択です。しかし、悪質な業者によるトラブルも多発しているため、慎重な業者選びが求められます。

どんな時に業者に頼むべき?

- 物の量が圧倒的に多く、家族だけでは手に負えない。

- 子どもが実家から遠方に住んでおり、頻繁に通えない。

- 仕事や子育てで多忙、あるいは体力的に作業が困難。

- 親がホーディング(ためこみ症)の傾向にある。

悪徳業者に注意!よくあるトラブル手口

- 不当な追加料金請求:作業当日に「荷物が多かった」などと理由をつけ、見積もりを大幅に超える高額な料金を請求する。

- 貴金属などの盗難:作業中に発見した現金や貴重品を報告せずに持ち去る。

- 不当な安値での買い取り:遺品の価値を知らない遺族に対し、市場価格より著しく安い値段で買い叩く。

- 遺品の不法投棄:正規の処分費用を惜しみ、回収した家財を山中などに不法投棄する。

失敗しない「遺品整理 業者」選びのチェックリスト

信頼できる「遺品整理 業者」を見極めるには、以下のポイントを確認しましょう。

- 許可の有無:家庭ごみを運搬するには「一般廃棄物収集運搬業許可」が、買い取りを行うには「古物商許可」が必要です。必ず確認しましょう。

- 訪問見積もり:電話やメールだけで契約を迫る業者は危険です。必ず現地を訪問してもらい、詳細な見積もりを出してもらいましょう。

- 詳細な見積書:「作業一式〇〇円」といった曖昧な記載ではなく、人件費、車両費、処分費などの内訳が明記されているか確認します。追加料金の規定も書面で確認しましょう。

- 相見積もり:必ず2〜3社から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討します。極端に安い見積もりには裏がある可能性が高いです。

- スタッフの対応:初回の電話や訪問時のスタッフの対応が丁寧で、こちらの要望に真摯に耳を傾けてくれるかどうかも重要な判断基準です。

まとめ:片付けは未来への贈り物

「親の家の片付け」、すなわち生前整理は、単にモノを減らす作業ではありません。それは、親の人生の物語に耳を傾け、家族の歴史を再発見し、絆を深めるための貴重な時間です。

このプロセスを通じて、親は安全で尊厳ある日々を過ごせる穏やかな住まいを、そして子どもは将来の不安から解放された晴れやかな未来を手にすることができます。生前整理とは、親が子に与えることができる最後の、そして最も価値ある贈り物の一つであり、家族が共に未来を築くための、愛に満ちた共同作業なのです。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。