親が急に亡くなったら?子供がやるべき遺産相続手続きを徹底解説

親が急に亡くなり、悲しみに暮れる中で多くの手続きに直面し、途方に暮れていませんか。結論から言うと、遺産相続は「やるべきことの期限」と「正しい手順」を把握し、一つずつ冷静に進めることが最も重要です。 この記事では、お子さんの立場から、親の死後にやるべきことを時系列に沿って分かりやすく解説します。一人で抱え込まず、着実に進めていきましょう。

【まず最初に】親の死後7日以内にやるべき手続き

親が亡くなった直後は、精神的にも大変な時期ですが、期限が短い手続きから優先的に行います。

- 死亡診断書の受け取り:医師から「死亡診断書」を受け取ります。これは後のすべての手続きの起点となる重要な書類です。

- 死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添付して市区町村役場へ「死亡届」を提出します。これにより「火葬許可証」が発行されます。

この段階で、関係各所(金融機関、保険会社、公共料金の契約先など)へ連絡し、口座の不正利用や不要な請求を防ぐことも大切です。

【相続の第一歩】遺言書の有無を確認し、相続人を確定させる

葬儀などが一段落したら、本格的な相続手続きを開始します。まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書が見つかった場合

故人が自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)などが見つかった場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認は遺言書の偽造を防ぐための手続きで、これを行わないと不動産の名義変更などができません。遺言書の内容が法的に有効であれば、原則としてその内容に従って遺産を分けます。

遺言書がない場合(法定相続)

遺言書がなければ、法律(民法)で定められた「法定相続人」が遺産を相続します。相続人の順位は以下の通りです。

- 第一順位:配偶者と子供

- 第二順位:親や祖父母

- 第三順位:兄弟姉妹

親に配偶者(存命)と子供がいれば、その両者が相続人になります。誰が相続人になるかを正確に確定させるため、次のステップで戸籍謄本を集める必要があります。

相続手続きに必要な書類を集める

不動産の名義変更や預貯金の解約など、ほとんどの相続手続きには「誰が正式な相続人であるか」を証明する書類が必要です。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人を確定させるため、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。これらは故人の本籍地や相続人の住所地の市区町村役場で取得します。

便利な「法定相続情報証明制度」の活用

集めた戸籍謄本一式を法務局に提出し、「法定相続情報一覧図」を作成・認証してもらう制度です。一度手続きすれば、認証された一覧図の写しが、戸籍謄本一式の代わりとして各金融機関や法務局で使えるようになり、手続きの手間を大幅に省けます。

【資産別】具体的な遺産相続の手続き

相続人が確定し、書類が揃ったら、個別の資産の名義変更などを進めます。

預貯金:金融機関での解約・名義変更

金融機関は口座名義人の死亡を知ると、不正利用を防ぐために口座を凍結します。凍結を解除し、預貯金を解約・払い戻しするためには、戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図の写し)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを提出する必要があります。

不動産(実家など):相続登記(3年以内の義務)

親名義の実家などの不動産は、法務局で相続人へ名義変更する「相続登記」が必要です。2024年4月1日からこの手続きは義務化され、相続の開始を知った時から3年以内に申請しなければなりません。手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

生命保険・株式・自動車など

- 生命保険:受取人に指定されている人が、保険会社に連絡して請求手続きを行います。

- 株式など:証券会社で相続手続きを行い、相続人の口座に移管するか、売却します。

- 自動車:運輸支局で名義変更(移転登録)の手続きを行います。

忘れてはいけない税金の手続き【期限あり】

相続に関連する税金の手続きには、厳しい期限が設けられています。

故人の所得税:準確定申告(4ヶ月以内)

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって所得税の申告(準確定申告)をする必要があります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

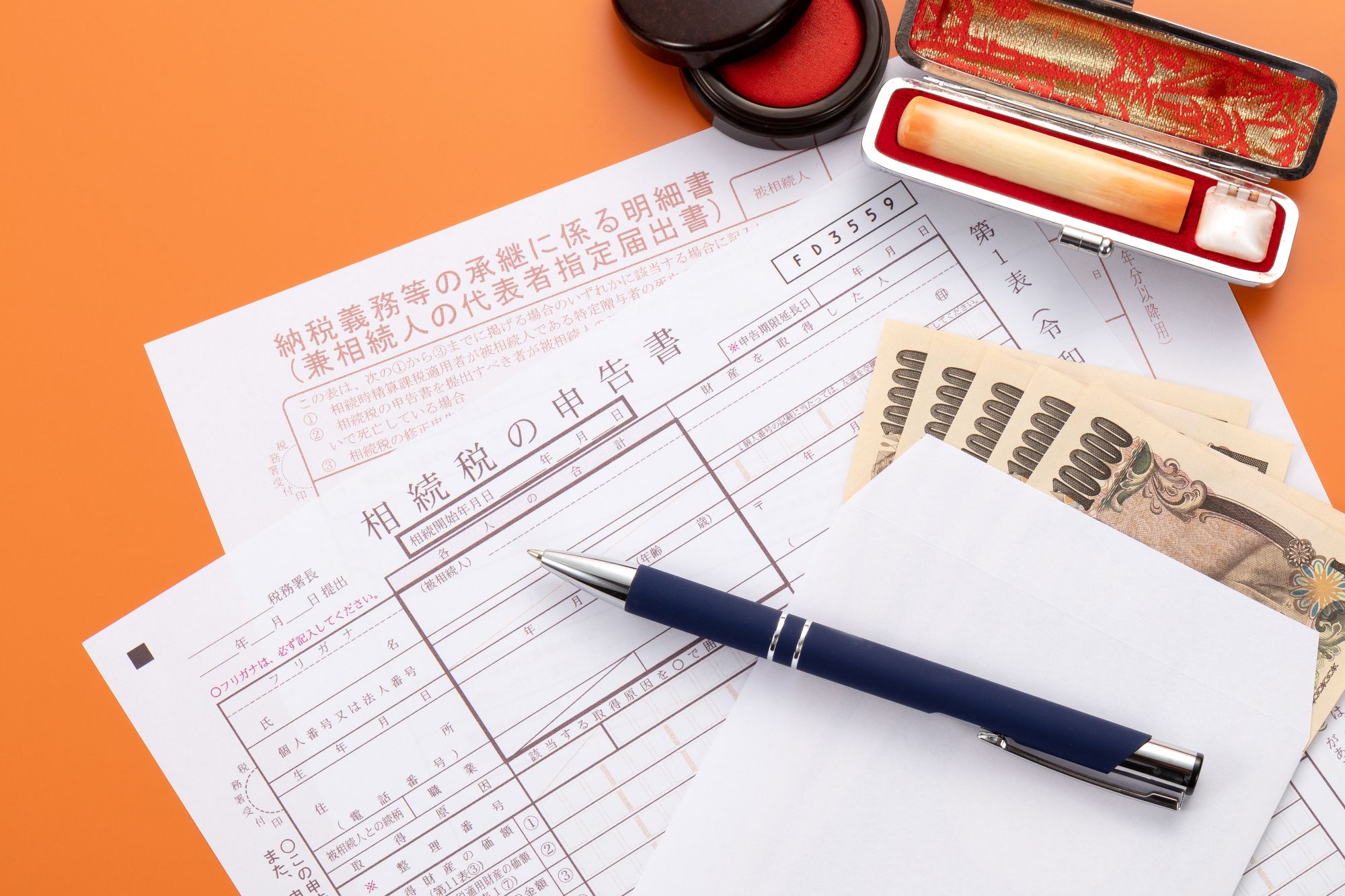

相続税:申告と納税(10ヶ月以内)

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。計算が複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。

相続はプラスの財産だけじゃない!借金の確認も忘れずに

親が借金やローン、連帯保証などを残している可能性もあります。遺産調査の際は、負債の有無もしっかり確認しましょう。もし、資産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを検討します。この手続きの期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

困ったときの相談先は?専門家を頼ろう

相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。困ったときは、以下の専門家に相談しましょう。

- 司法書士:不動産の相続登記や、遺産分割協議書の作成など。

- 税理士:相続税の計算と申告、準確定申告など。

- 弁護士:相続人間でトラブル(争続)が発生した場合の交渉や調停など。

まとめ:一人で抱え込まず、専門家の力も借りて乗り越えよう

親が急逝した後の遺産相続は、法的な手続きと多くの期限に追われ、精神的な負担も大きいものです。しかし、やるべきことを一つずつ整理し、正しい手順で進めれば必ず乗り越えられます。複雑な手続きや税金の計算、相続人同士の話し合いで悩んだときは、ためらわずに専門家の力を借りましょう。このガイドが、あなたが困難な時期を乗り越えるための一助となれば幸いです。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。