実家の片付けでトラブル回避!「捨て方」「残し方」完全ガイド

家族の地雷原!なぜ「実家の片付け」は親戚トラブルになるのか?

年末年始の帰省時、久しぶりに実家に帰り、モノの多さに危機感を覚える子ども世代は少なくありません。しかし、良かれと思って始めた実家の片付けが、なぜ親戚トラブルへと発展してしまうのでしょうか。その根源には、親子の世代間ギャップと、整理作業特有の心理的な抵抗が潜んでいます。

親の「勝手に捨てるな」抵抗の心理とリスク

実家の片付けにおいて、子ども世代にとって最も理解しがたいのが、親の強い「モノへの執着」です。子どもから見れば「ただのゴミ」に見えるものでも、親にとっては長年の生活を支えてきた「思い出の品」や「安心感の源」であるケースが多々あります 。

この親の気持ちを無視し、「早く終わらせたい」という焦りから親の許可なく勝手に処分する行為は、親子の信頼関係を一瞬で崩壊させる最大の原因となります 。さらに、無断での処分は親に深刻な喪失感を与え、それが心理的なストレスとなり、体調不良を招くリスクすら指摘されています 。

実家の片付けは、親の長年の生活空間、ひいては人生そのものの変更を意味します 。この大きな変化に対する親の心理的な抵抗を理解し、「いる・いらないの最終判断は親にしてもらう」という鉄則を貫くことが、親戚トラブルを回避するための最初のステップとなります 。

年末帰省の「時間制限」が引き起こす焦り

年末の帰省は、家族が集まる貴重な機会ですが、滞在期間は限られています。この短期間で広範囲の整理を試みると、時間的制約からくる焦りが生じやすく、それが「勝手に捨てる」という強行突破を誘発します 。

特に高齢のご両親は、「もったいないから取っておく」という傾向が強い傾向にあり 、この文化的な側面や将来への不安からくる防衛機制を考慮せずに物理的な生前整理術を押し付けても、親の抵抗は増すばかりです。

帰省前にやるべき!トラブルを未然に防ぐ「計画と合意形成」

実家の片付けの成功は、帰省中の作業効率ではなく、帰省前のコミュニケーションの質にかかっています。家族全員が同じ方向を向き、目標を共有することが、スムーズな作業と親戚トラブルの防止に繋がる鍵となります 。

最重要ルール:「命令」ではなく「提案」で主導権を親に渡す

子ども世代が「ゴミが多いから片付けろ」と命令する形で作業を始めると、親は自尊心を傷つけられ、即座に心を閉ざしてしまいます。親の協力を得るためには、「命令」ではなく「提案」として持ちかけることが肝要です 。

例えば、「今回は、お母さんがよく使うリビングのこの棚だけを一緒に整理して、安全に歩きやすいようにしたいんだけど、どうかな?」といった形で、親が自らコントロールしているという感覚を持たせることが、抵抗感を和らげる第一歩となります 。

家族会議で明確化すべき「捨てる基準」と目標

親戚トラブルの最大の原因は、捨てる基準の曖昧さです。この曖昧さを解消するため、帰省前に家族会議を開き、以下の2点を明確に合意形成しておきましょう 。

- 具体的な目標設定: 「今回はこの部屋のこの棚だけ」「年内にここを安全に歩けるようにする」など、具体的で達成可能な小さなスコープを設定します。広範囲を一度にやろうとしないことが、挫折を防ぎます 。

- 客観的な生前整理ルール: 衣類や日用品に関して、「冠婚葬祭用の服は別として、3年間使わなかったものは手放す」といった客観的な基準を設けることで、その場での感情的な判断を排除できます 。

また、作業は押し入れや引き出しなど、親が抵抗なく手放せる「小さなエリア」から取り組み始めることが、成功体験を積み重ね、親の次の作業への意欲を引き出すコツです 。

親が納得する「捨て方」と「残し方」の客観的ルール

感情的な判断を排し、効率的に仕分けを進めるためには、明確で客観的な基準が不可欠です。実家の片付けの現場で役立つ、具体的な捨て方と残し方のメソッドを紹介します。

「捨て方」実践:感情を排除する「3年ルール」と「4つの箱メソッド」

モノの仕分けの基本は、「残す」「捨てる」「考える」の3つのカテゴリーに分けることです 。さらに、この判断をスムーズにするために、具体的なルールと専門家のメソッドを組み合わせましょう。

- 3年ルール: 冠婚葬祭用の衣類や特別な記念品を除き、「3年間使わなかったもの」は今後も使用する可能性が極めて低いと判断し、手放す候補とします 。

- 4つの箱メソッド: 特定の場所(例えば食器棚)を整理する際に、「保管するもの」「寄付するもの」「捨てるもの」「移動するもの」の4つの箱を用意し、モノを分類します 。これにより、単に捨てるだけでなく、手放し方(寄付・廃棄)や、置き場所までを同時に決定できるため、作業の停滞を防ぎます 。

また、高齢の親の体力・気力を考慮し、休憩時間や他の用事の合間に「5分間片付けセッション」のような短い時間単位を設けることも、整理整頓を習慣化させ、小さな成功体験を積み重ねるために有効です 。

「もったいない」を解消!賢い処分ルート

親の「もったいない」という抵抗を軽減させる心理的な鍵は、モノを「ただ捨てる」のではなく、「活かす」ための具体的な手放し方を提示することです 。

価値ある物品の売却検討

家具、アート作品、宝石、ブランド品、コレクションなど、価値がある物品は不用品回収に出す前に、買取業者や専門店で査定を受けるべきです 。現金化することで、実家の片付けにかかる費用の一部を賄える可能性もあります 。

フリマアプリ vs 買取業者

フリマアプリは、時間をかければ高く売れる可能性がありますが、写真撮影、説明文作成、梱包、発送、さらには購入者との**トラブルといった高い「労力コスト」**がかかることを忘れてはいけません 。手間を最小限に抑えたい場合は、買取専門店や不用品回収業者への一括依頼の方が効率的です 。

寄付と廃棄の戦略

状態が良いが使わないものは、慈善団体への寄付や友人・家族に譲る選択肢も、親の「捨てることへの罪悪感」を軽減させる効果的な手段です 。自治体のゴミ回収では短期間で大量処分に間に合わない場合や、高齢の親の負担を減らしたい場合は、専門の不用品回収業者に依頼することが現実的な捨て方となります 。

残し方の未来戦略:写真・アルバムをデジタル化で継承する

実家の片付けで最も感情的なエネルギーを消費するのが、「思い出の品」の整理です。写真、手紙、日記、子どもの絵や作文といったアイテムは、法的・財務的な価値がなくても、親にとっては非常に価値が高く、手放すことに強く抵抗します 。

感情的価値の高い「思い出の品」の総量規制

物理的に全てを残すことは不可能です。まずは親と話し合い、「残したいものの総量」を決め、その中から本当に大切なものを選び出すプロセスを共有しましょう。

ここで強力な解決策となるのが、「デジタル化」です。思い出は残るが、物理的なモノは手放せるという妥協点を提供することで、親の「捨てる」ことへの抵抗を大きく克服させることができます。

物理的劣化を防ぐデジタル化サービスの活用

大量のアルバムや写真をデジタルデータに変換すれば、物理的な劣化を防ぎ、保管場所が不要になる上、家族間で容易に共有できるようになります。

写真のデータ化サービスは多数あり、例えばアルバム1冊あたりの料金相場は幅がありますが 、サービスの選定においては、料金だけでなく、以下の点を確認することが重要です。

- 品質とセキュリティ: 大切な思い出を任せるため、実績と信頼度が高いか。

- 付加サービス: 写真以外の思い出(手書きのコメントや記念チケットなど)もデータ化してフォトブックに掲載できるか 。

デジタル化は、モノの物理的な解放と、親の感情的価値を維持するための、現代における最も戦略的な残し方と言えます。

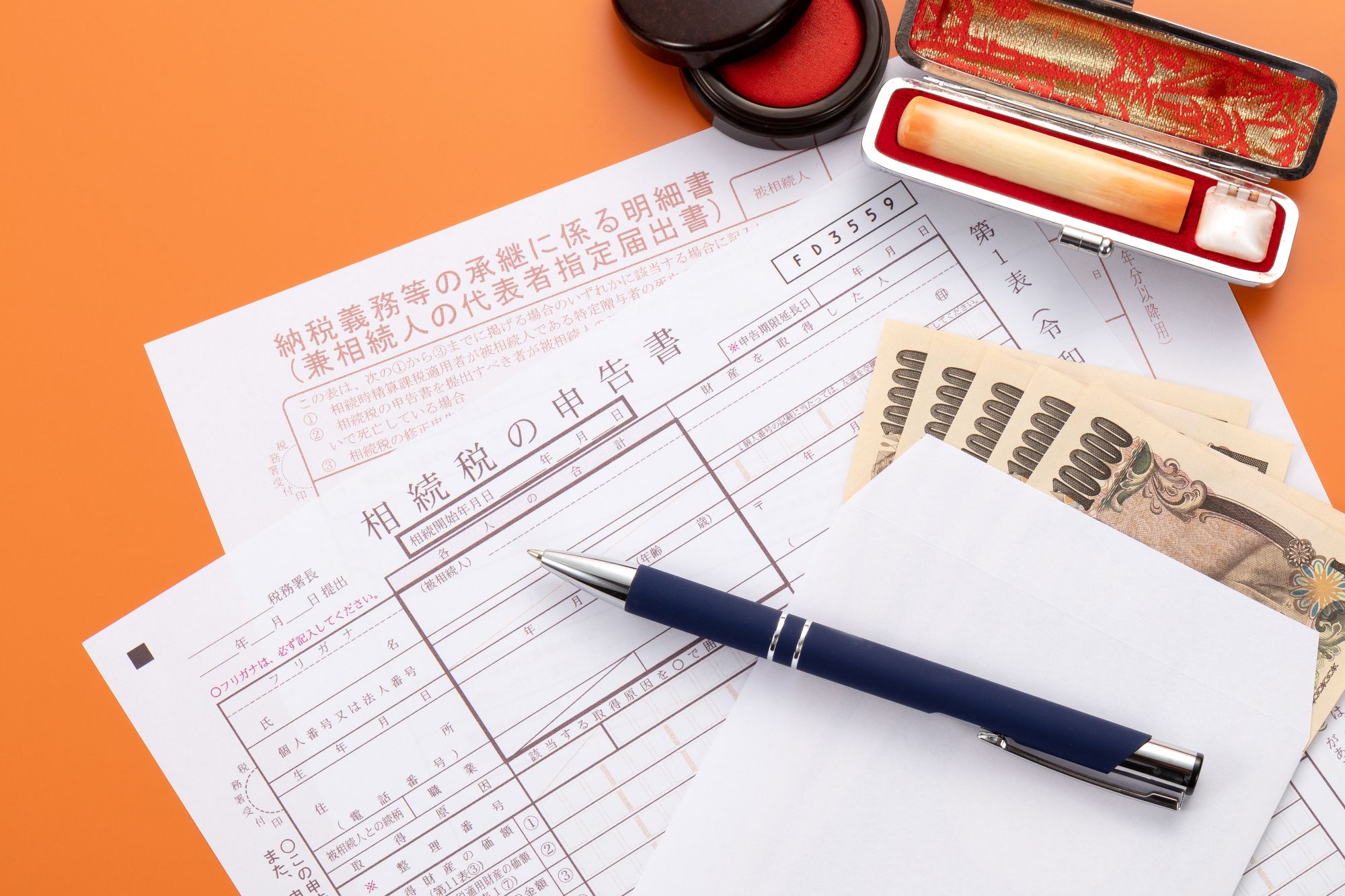

失敗厳禁!絶対に手をつけてはいけない「重要資産」安全管理

実家の片付けの作業で、唯一失敗が許されないのが、重要書類や資産に関わる物品の取り扱いです。これらを誤って処分してしまうと、死後の相続手続きが不可能になったり、家族間の不信感が爆発したりする原因となります。

相続を左右する重要書類リスト

生前整理作業を始める前に、親と連携し、以下の重要書類の有無と所在を最優先で確認し、安全な場所に一時保管すべきです 。

-

不動産・契約関連: 遺言書、権利書(不動産関連)、契約書、実印、印鑑登録証明書など 。

- 特に遺言書は、故人の意思が明記された法的拘束力を持つ最重要書類であり、遺品整理前に必ずその有無を確認しなければなりません 。

-

金融・税金関連: 預貯金通帳、証券類、保険証券、年金手帳、源泉徴収票、固定資産税関連の書類など 。

- 預金通帳などは故人の資産を把握し、相続手続きを進めるために必須です 。

- 税金関連の書類や帳簿類には、法律で定められた7年間の保管期間が存在するため、安易に「古いから」と廃棄してはいけません 。

- デジタル遺品: パソコン、スマートフォン、それらのパスワードリスト、SNSアカウント情報など。故人の資産や情報の把握に必須となる場合があります 。

これらの重要書類が散逸していると、相続発生時の手続きが長期化したり、遺産を巡る紛争化を招く遠因となり得ます 。

機密情報を含む書類の安全な「捨て方」

重要性の低い書類でも、個人情報や機密情報が含まれる書類をそのまま廃棄することは、情報漏洩のリスクを伴います 。

これらの書類を処分する際は、シュレッダーで細かく裁断するか、外部の機密文書廃棄サービスを利用するなど、慎重な処理が必要です 。リサイクル可能な書類は適切な方法で処分し、常に整理された状態を保つことが、物理的なスペースだけでなく、心の余裕を保つ上でも重要です 。

短期決戦を成功させる!プロの活用と費用を抑える戦略

年末の帰省のような短期間で実家の片付けを成功させるためには、自力での作業の限界を見極め、プロの力を借りる「出口戦略」を持つことが不可欠です。

実家の片付け専門業者に頼むべき状況と費用相場

専門業者への依頼は、単なる物理的な労働力の確保だけでなく、「家族間の緩衝材」としての役割も果たします。家族間で「捨てる・残す」の判断を巡って揉めるリスクと、業者費用というコストはトレードオフの関係にあり、家族の平和を優先する場合、合理的な選択となります 。

以下のような状況では、自力での作業を断念し、専門業者への依頼を検討すべきです 。

- 時間の制約: 帰省中の短期間しか作業時間が確保できない場合。

- 身体的・精神的限界: 親の体力・気力がもたない、あるいは子ども世代が作業の重圧で心が折れそうになっている場合 。

- 物量の多さ: 自治体のごみ回収では間に合わないほどの大量の不用品がある場合 。

専門業者の料金相場は、処分する物量や間取りによって大きく変動します。例えば、1DKで約5万円から13万円、3LDKで約20万円から50万円程度が目安となります 。ただし、生ゴミなどが溢れる「ゴミ屋敷」状態の場合は、通常より高額になる傾向があるため注意が必要です 。

費用を抑えるための「買取対応」業者の選び方

実家の片付けにかかる費用を抑えるためには、買取に対応している業者を選ぶことが推奨されます 。

不用品の中から売却可能な物品を査定してもらい、回収費用から買取額を差し引くことで、全体の費用負担を軽減できる可能性があります 。見積もりを取得する際は、基本料金だけでなく、諸費用(運搬費、人件費など)が全て含まれているかを確認し、追加料金が発生しないか透明性を確保することが重要です 。

年末年始は業者の予約が集中するため、早めの検討と予約が、短期決戦を成功させるための重要なポイントです。

結論:片付けを通して家族の信頼関係を再構築する

実家の片付けは、家族にとって大きな試練ですが、同時に家族の絆を深める貴重な機会にもなり得ます。

親戚トラブルを回避し、作業を成功に導く鍵は、物理的な成果を急ぐことではなく、親の尊厳を守り、感情に寄り添うことです。今回紹介した捨て方や残し方の戦略、そして専門家の活用は、そのためのツールにすぎません。最も大切なのは、「モノを整理する」ことではなく、「親の気持ちを整理する」という視点を忘れずに、焦らず、共感を持ってプロセスを進めることです 。

今回の帰省で全てを終わらせる必要はありません。小さな成功体験を積み重ね、生前整理の戦略を通じて思い出を未来に引き継ぐことで、実家の片付けは家族の信頼関係を再構築する機会となるでしょう。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。