独身の終活ガイド|おひとりさまがやるべき準備と手続き

「身寄りがいないけど、将来はどうなるんだろう」「もしもの時、誰にも迷惑をかけたくない」…そんな不安をお持ちではありませんか?

独身の「終活」とは、元気なうちに将来の準備を整え、自分らしい人生の締めくくり方を決めておく活動です。この記事を読めば、おひとりさまが終活でやるべきことが明確になり、具体的な手続きから相談先までわかります。将来の不安を安心に変えるための第一歩を、ここから始めましょう。

なぜ独身にこそ終活が必要なのか?3つの理由

配偶者や子どもがいる場合と違い、独身者(おひとりさま)にとって終活は特に重要です。その理由は大きく3つあります。

理由1:自分の意思を伝える相手がいないから

延命治療の希望、葬儀の形式、財産の行方など、あなたの意思を代わりに伝えてくれる人がいません。元気なうちにエンディングノートや遺言書で意思を形にしておかなければ、あなたの望まない最期になる可能性があります。

理由2:死後の手続きや財産整理を頼める人がいないから

亡くなった後の役所の手続き、遺品整理、契約の解除などは、誰かが行わなければなりません。身寄りがない場合、これらの手続きが滞り、最終的には行政の手に委ねられます。大切な財産も国庫に帰属してしまいます。

理由3:「孤独死」への漠然とした不安を解消できるから

終活は、万一の発見が遅れる「孤独死」への備えにもなります。見守りサービスや身元保証サービスを契約したり、地域コミュニティとのつながりを作ったりすることで、社会的な孤立を防ぎ、日々の安心感を得ることができます。

【完全ガイド】独身の終活でやるべきことリスト7選

では、具体的に何をすればよいのでしょうか。独身の終活で取り組むべき代表的な7つの項目をリストにしました。

1. 意思を伝える「エンディングノート」の作成

自分の情報や希望を書き記すノートです。法的効力はありませんが、万一の際にあなたの意思を周囲に伝える重要なツールになります。葬儀の希望、大切な人へのメッセージ、デジタル資産のIDなどを記録しましょう。

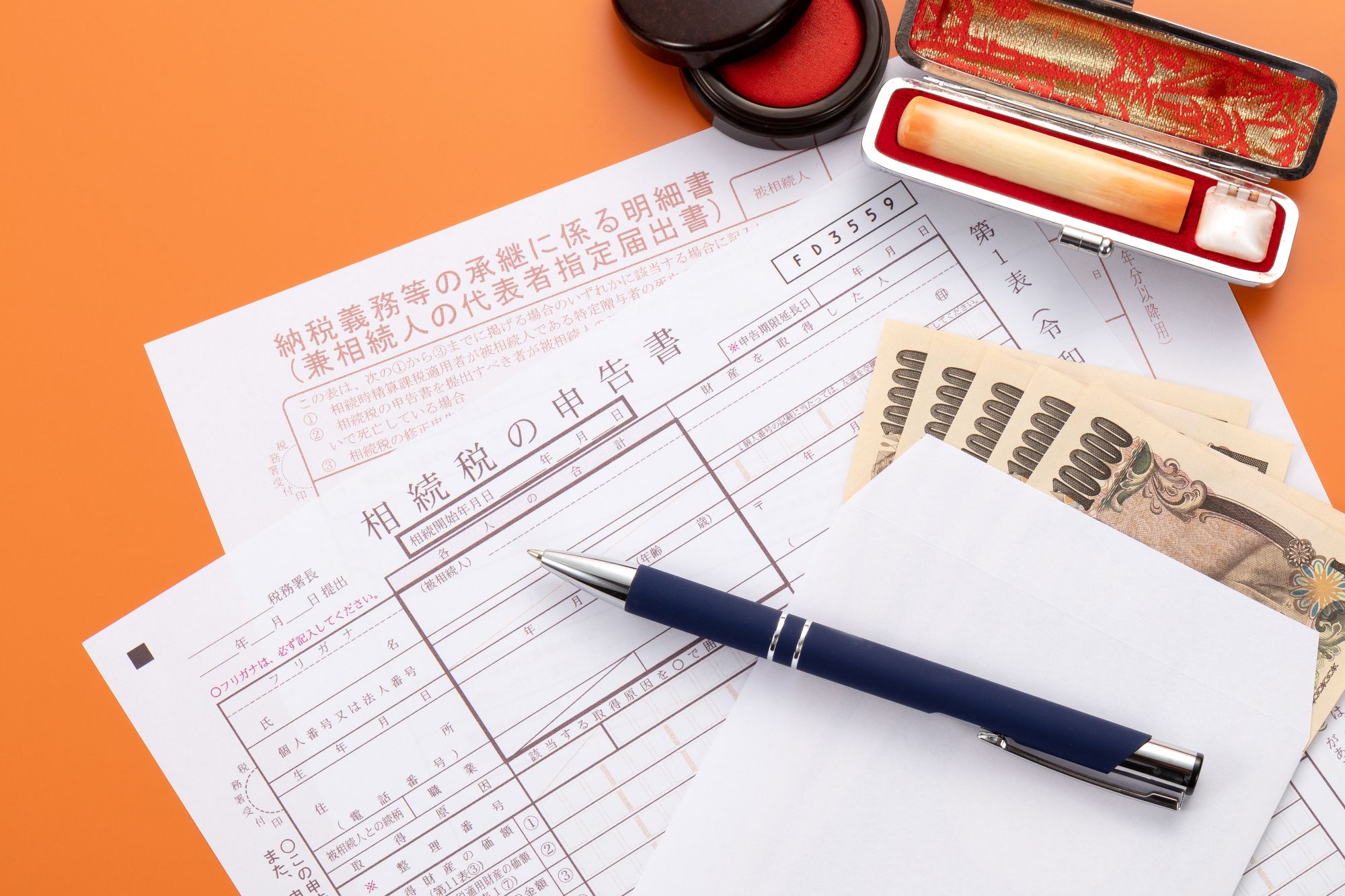

2. 財産を託す「遺言書」の作成

財産の分け方を法的に定めるのが遺言書です。遺言書がない場合、財産は法律で定められた相続人(親や兄弟姉妹など)に渡ります。お世話になった人や団体に寄付したい場合は、必ず作成しましょう。確実性を求めるなら、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。

3. 万一に備える「身元保証・任意後見」の検討

入院時の身元保証や、判断能力が低下した際の財産管理などを任せる準備です。

- 任意後見制度:元気なうちに、信頼できる人や法人と契約し、将来の後見人を決めておく制度。

- 身元保証サービス:NPO法人などが提供する、入院・入居時の身元保証から死後事務までを代行してくれるサービス。

4. 希望を託す「葬儀・お墓」の準備

どのような葬儀をしたいか、どこに眠りたいかを決めておきましょう。近年は、墓石を持たない「樹木葬」や、墓地の管理を寺院に任せる「永代供養墓」など、承継者がいなくても安心な選択肢が増えています。葬儀社との生前契約も可能です。

5. データを整理する「デジタル終活」

スマホやPC内のデータ、SNSアカウントなどを整理します。不要なアカウントは解約し、残したいデータや必要なID・パスワードはエンディングノートに記しておきましょう。放置すると、個人情報流出のリスクや、家族が解約手続きで困る原因になります。

6. 今を快適にする「生前整理」

生きているうちに身の回りの物を整理することです。不要な物を手放すことで、今の生活が快適になるだけでなく、死後の遺品整理で残された人の負担を大きく減らせます。

7. お金の流れを明確にする「財産整理」

預貯金、保険、不動産、有価証券など、自分の財産を一覧にまとめます。どこに何があるか明確にしておけば、相続手続きがスムーズに進みます。

独身の終活はいつから始める?最適なタイミングとは

終活に「早すぎる」ということはありません。思い立った時が始め時ですが、判断力や体力が十分な40代〜50代から少しずつ始めるのが理想です。特に、意思表示が必要な遺言書や任意後見契約は、健康なうちに進めておくことが不可欠です。

独身の終活で後悔しないための5つのポイント

- 早めに始める:気力・体力があるうちに行動することで、余裕を持った準備ができます。

- 自分の価値観を大切にする:周囲に流されず、「自分はどうしたいか」を軸に考えましょう。

- 専門家を頼る:遺言書や相続など、法律が関わることは弁護士や司法書士に相談するのが確実です。

- 情報を周囲に共有する:信頼できる友人や専門家などに、エンディングノートの場所などを伝えておきましょう。

- 定期的に見直す:考えや状況は変化します。年に一度は内容を見直し、必要に応じて更新しましょう。

困ったときの相談窓口一覧

一人で抱え込まず、専門家の力を借りましょう。

- 市区町村の窓口・地域包括支援センター:終活全般に関する地域の情報を提供してくれます。

- 弁護士・司法書士:遺言書の作成や相続、任意後見など法的な手続きの相談に乗ってくれます。

- 終活カウンセラー:終活全般について、あなたの状況に合わせたアドバイスをくれます。

- NPO法人など:身元保証や死後事務委任サービスを提供している団体があります。

まとめ:終活は未来の自分への最高の贈り物

独身の終活は、決して暗い作業ではありません。自分の人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直し、未来の不安を解消するための前向きな活動です。

元気なうちに準備をしておくことは、自分らしい最期を迎えるための権利であり、未来の自分自身への最高の贈り物と言えるでしょう。この記事を参考に、まずはエンディングノートを開くことから始めてみませんか?

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。