絶体絶命の村~老婆が一人で救う【日向 まどか】

📘 プロローグ:誰も知らない局長の朝

山あいの町、人口わずか300人。そこに一軒、木造の古びた郵便局がある。

ポストは傾き、看板の文字は色褪せ、草の間から見える赤い屋根が、どこか懐かしい。

開局は週3日、午前10時から午後3時まで。訪れる人は少ないが、それでも局のドアは毎週開く。ここには“何かを託す場所”が、まだ必要とされていた。

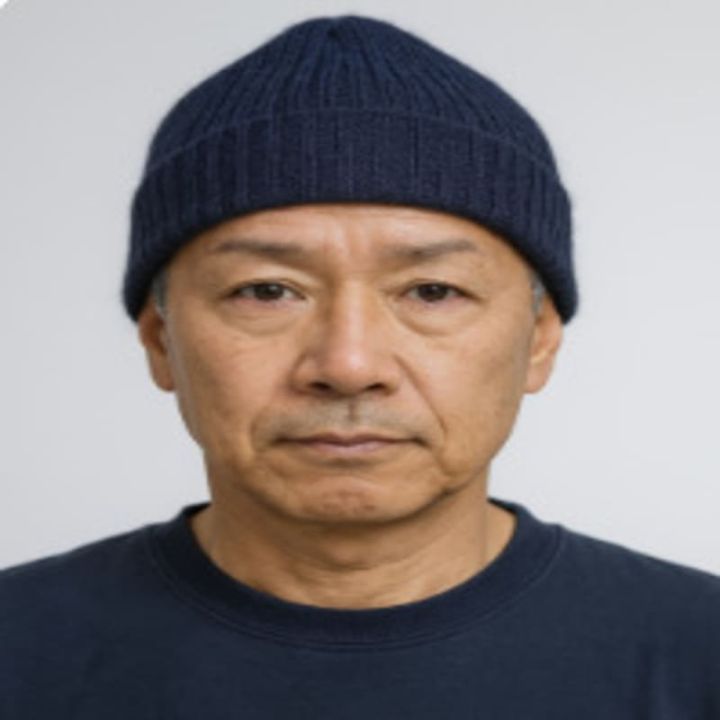

局長・日向まどか、62歳。

その朝も、彼女は古びた引き戸をスッと開け、明るく声を響かせる。

「おはようございますよ〜、今日は何の風便?」

外は霧がかった空気の中、杖をついたおばあちゃんが一人、笑顔で手を振りながら歩いてくる。

「今日も元気ね、まどかさん。血圧、ちょっと測ってもらえる?」

まどかの仕事は、手紙の代筆、通帳記入だけではない。

「今日の薬、飲み方覚えてますか?」

「今週はあの子から何か便りが来てますよ」

地域の誰よりも、住人の生活を“細やかに”知っている存在だった。

だが──

帰り支度のあと、カウンター裏にある茶封筒を見つめながら、まどかはそっとため息をつく。

それは、市から届いた“閉鎖決定通知”。

この郵便局は、来月、廃止される。

ここがなくなったら、この町はどうなるのか。

郵便が、手紙が、声が、想いが、誰かに届くための最後の場所。

その役目を終えるときが、静かに迫っていた。

郵便局は、来月、廃止される ※以下イメージ画像

郵便局は、来月、廃止される ※以下イメージ画像

📗 第1章:閉鎖通知と沈黙の山

ある朝のこと。

町の端にある小さな郵便局──正確には「簡易郵便局」に、役場の白い軽自動車が静かに滑り込んできた。

車から降りてきたのは、市の高齢対策課と書かれた腕章をつけた若い職員。スーツ姿にネクタイを締めてはいるが、どこか場に馴染んでいない。

彼は慣れた手つきで鞄から数枚の資料を取り出し、淡々と封筒を差し出した。

「高齢化および利用率の低下を理由に、簡易郵便局の統廃合を進めております」

淡白で、どこか“慣れきった”説明だった。まるで、何度もこの言葉を繰り返してきたかのように。

向かいに座っていたのは、まどかを含めて数名の住民と町内の自治会長。誰もが、背筋をただしてはいるが、その表情は硬く、そしてどこか遠い。

「……仕方ないね」

静寂を破ったのは、ひとりの高齢男性の言葉だった。小さく、あきらめにも似た声。

「どうせ若いもんは誰も使わんし」

続けて、別の女性がぽつりとつぶやいた。

反論の声は、上がらない。

怒号もなければ、感情的な叫びもない。

ただ、うつむいたまま、小さな溜息が会場に広がる。

沈黙。

その空気は、まるで“あきらめ”が染みついたようだった。

まどかは、じっと職員の顔を見つめていた。

彼もまた、責められることを恐れているようだったが、その必要はなかった。

この町の人々は、もう“怒ることすらしない”段階にいた。

──閉鎖。

通知文に書かれたその言葉が、まどかの心にじわじわと広がっていく。

会議が終わったあと、役場の車が去るのを見送りながら、まどかはゆっくりと郵便局に戻った。

薄暗いカウンターの内側。

ふと目を落とすと、父の代から変わらず貼られていた「安全第一」のステッカーが目に入った。

カウンターの下。

少し剥がれかけたそのシールを、まどかはそっと人差し指でなぞった。

──ここがなくなったら、みんな、何でつながるんだろうね…。

思わず漏れたその言葉は、誰に届くこともなく、自分の胸の奥に沈んでいった。

午後。

太陽がゆっくり傾きかけるころ、郵便局前のベンチに一人の女性が腰を下ろしていた。

髪は真っ白で、小柄な体を包むカーディガン。

その膝の上には、色あせた封筒が一枚。

彼女はポストの前に目をやりながら、その封筒を何度も、何度も撫でていた。

まるで言葉をかけるように、誰かを思い出すように。

まどかは、カーテン越しにその姿を見ていた。

なんとなく、声をかけることができなかった。

ただ、その光景が胸に残った。

──まだ、ここに想いを届けたい人がいる。

確かにそう思った。

その瞬間、まどかの心の奥に、静かで重たい“何か”が、すっと根を張りはじめた。

それは、反発でも怒りでもない。

あきらめきれない、何か。

そしてそれは、のちに町全体を巻き込んでいく、大きな流れの“最初の風”となっていたのかもしれない。

ここがなくなったら、みんな、何でつながるんだろう…

ここがなくなったら、みんな、何でつながるんだろう…

📘 第2章:土砂の音、孤立の朝

7月初旬の夜。空は不気味なほど低く、山肌にまとわりつくような濃い霧があたりを包んでいた。

午後から降り続けていた雨は次第に強さを増し、屋根を打つ音が窓ガラスに響く。

「これは…ただの通り雨じゃ済まないかもしれないね」

まどかは、ひとり郵便局の戸締まりをしながら、空を見上げてつぶやいた。

そして深夜。山が、鳴いた。

地鳴りのような音とともに、土が崩れ、木が軋み、あたりは一瞬にして闇と泥に包まれた。

町は一夜にして孤立する。

道路は寸断、停電、断水。携帯は圏外。ラジオは雑音だけを流し、テレビ画面は「信号なし」の文字だけが淡く光っていた。

早朝、まどかは非常用ランプを手に郵便局へ向かう。

町を見渡すと、普段は人影のない場所に、高齢者たちがぽつりぽつりと立っていた。

不安を抱えた目。何かを探すような視線。

そんな中、郵便局の片隅に置かれた古びた通信機に、ふと目がとまる。

それはかつて、災害訓練のためだけに設置され、長年使われることのなかった旧式の無線通信機だった。

「こんなときのためにあるんじゃなかったっけ…」

まどかは誰に教えられるでもなく、スイッチを入れる。

しばらくの沈黙の後、赤いランプがチカチカと点灯し、雑音混じりのノイズが走る。

胸が高鳴る。

彼女は深く息を吸い、震える指でマイクを握った。

「こちら、〇〇地区簡易郵便局──応答、求む」

その声は、静まり返った町に、初めて希望の光を投げかけた。

道路は寸断、停電、断水。携帯は圏外

道路は寸断、停電、断水。携帯は圏外

📗 第3章:一通の声が国を動かす

無線機を通じて、まどかの声が町の外へ届いた。

「こちら、〇〇地区簡易郵便局。高齢者10名、持病あり。水と薬が必要──繰り返す──」

その声は、偶然電波を拾った防災センターの無線機器に届き、緊急通報として記録された。

オペレーターが音声を聞き直し、状況を確認すると、すぐに県庁へと報告が上がる。

「孤立地区から、簡易郵便局経由で無線発信。現場対応要請あり」

県庁の防災対策本部では、職員たちが慌ただしく動き出した。

災害対策班、医療支援班、そして自衛隊の災害派遣窓口が連携を取り始める。

そのわずか数時間後、まどかの音声は記者会見で紹介され、メディアが報道に乗り出した。

「高齢者の命を守ったのは、たった一人の郵便局長だった」

──その見出しが、全国紙のデジタル版に踊った。

一局長の行動に全国が注目。

このニュースは、SNS上でも瞬く間に拡散された。

「この局長、すごすぎる」「かっこいいおばあちゃん」

タグ付きの投稿が次々に並び、画面越しに称賛の声があふれた。

ある医師はこうコメントした。

「この人がいなかったら、現地で亡くなっていた方がいても不思議じゃない」

遠く離れた誰かの行動が、現実を、そして国の対応を動かし始めた瞬間だった。

高齢者の命を守ったのは、たった一人の郵便局長

高齢者の命を守ったのは、たった一人の郵便局長

📘 第4章:配達という名の救助

まどかは、郵便局のバイクに食料と薬を積み込み、まだ雨の残る山道へと向かった。

長靴にカッパ、ヘルメットの下にはタオルを巻き、万全の装備。

それでも山道は滑りやすく、崩れかけた法面に何度も足を取られそうになる。

自衛隊車両ですら通れない細い林道。

落石とぬかるみに注意しながら、まどかはゆっくりと、確かな手つきで進んでいく。

初めての道ではない。配達のたびに何度も通った小道だ。

だが今日は、いつもと違う緊張感と使命感が肩にのしかかる。

一軒目の家では、独り暮らしの老人が玄関先に座り込んでいた。

血糖値を測る器具もなく、目はかすみ、顔色は青白い。

まどかは即座にスポーツドリンクと非常食を手渡し、穏やかな声で言う。

「落ち着いてくださいね、少しずつ口にして」

二軒目では、喘息持ちの中学生が咳をこらえながら布団に横たわっていた。

そばには心配そうな祖母。

まどかは処方薬を取り出し、「吸入はこれで。飲み薬は一緒にあるから」と丁寧に説明する。

「ありがとう…助かったよ」

と祖母が涙ぐむ。

帰り際、まどかはそっと少年の手を握る。

「もう少しがんばって。また来るからね」

その手は細く、しかも確かに、命の温度が宿っていた。

「ありがとう…生きててよかったよ、まどかさん…」

その言葉が、泥濘の坂道を登るまどかの背中を押していた。

もう少しがんばって。また来るからね

もう少しがんばって。また来るからね

📗 第5章:東京の娘、テレビ越しに涙

都内のワンルームマンション。

理沙は残業を終えて、疲れた体で帰宅し、スーツのままソファに倒れ込んだ。

テレビをつけたのは、ただの習慣だった。

ニュース番組の画面に、見覚えのある風景が映る。

山あいの町、赤い屋根、傾いたポスト。

そして、バイクに乗る小柄な女性の後ろ姿。

「被災地で孤立する町──命をつなぐ“最後の郵便局長”」

ナレーションが流れ、カメラが彼女の顔をとらえた。

「……え?」

理沙の手が止まり、瞳が見開かれる。

映っていたのは、他でもない──母、まどかの姿だった。

画面の中で、まどかは誰かの手を握り、無言で荷物を渡していた。

その姿は、東京の喧騒から遠く離れた、小さな町の静けさの中で、確かに光っていた。

「うちのお母さんが…? こんなすごいことを…」

目頭が熱くなる。涙が頬を伝うのを止められなかった。

思い返す。

高校卒業後すぐに地元を離れ、進学、就職、結婚──

「もう、地元には帰らない」

そう決めたのは自分だった。

母の手紙にも、電話にも、どこかそっけない態度しか返せなかった。

「私は東京で生きる。田舎とは違う世界にいるんだ」

そう思い込むことで、自分を保っていた。

だが、今。

遠く離れた地で、誰かの命を支え、全国を動かす行動をしていたのは──

その“田舎”にいる、たった一人の母だった。

理沙は思った。

「私は、何も知らなかった。母の強さも、優しさも……なにも。」

画面の中で、まどかが静かに笑う。

その笑顔が、涙でにじんだ。

私は、何も知らなかった。母の強さも、優しさも……なにも。

私は、何も知らなかった。母の強さも、優しさも……なにも。

📘 第6章:閉鎖から拠点へ、提案書の夜

局内にぽつりと灯る蛍光灯の下、まどかは若者たちと並んで座っていた。

町の青年会や、Uターンしてきた元同級生、偶然避難してきた大学生──

世代も背景もバラバラな数人が、小さな郵便局に集まっていた。

「ここを、“その場しのぎ”じゃない場所に変えたいんです」

最初に口火を切ったのは、農業を手伝う傍ら、ドローンで災害監視をしていた青年だった。

「災害時だけじゃない。

人が集まって、情報が届いて、物資が届く。

日常でも地域の中心になる“拠点”が必要だと思うんです」

まどかは、黙ってその言葉を聞いていた。

目の前に置いたノートには、彼女の丁寧な文字が並び始めていた。

「私ね、若いころ役場で働いてたの」

静かに口を開いたまどかは、長年の行政経験と、郵便局長としての実務の知識をフルに使い、

「災害時対応拠点化構想」と名付けた手書きの提案書をまとめ始めた。

拠点の必要性。

最低限必要な機材の一覧。

無線通信機の有用性。

独居高齢者との連携の仕組み。

局舎の構造図に重ねて描かれた倉庫と発電機の導線案──

ノートの紙面は、真夜中まで書き込みで埋まっていった。

「じゃあ、これ、私が東京に送るよ」

理沙がスマホで提案書のページを撮影し、送信したその夜、まどかの手は少し震えていた。

「もう…こんな年だけどね。まだ、できるかな」

翌朝、一本の電話が局にかかってくる。

「まどか局長でしょうか? 郵政本社の者ですが…一度、現地を視察させていただけますか?」

蛍光灯の光の下、若者たちと交わした一夜のやりとりが、

小さな町の「未来」を動かす一歩となった。

もう…こんな年だけどね。まだ、できる!

もう…こんな年だけどね。まだ、できる!

📕 第七章:父と向き合う決意、その瞬間

古びたアルバムの間から、ふと一枚の手紙が滑り落ちた。

まどかは思わず手に取り、その便箋をそっと開いた。

見覚えのある字──。

それは、亡き父・修三が生前に書いた、彼女宛ての手紙だった。

「まどかへ──

ごめんな。

昔、あんまり話を聞いてやれなかったな。

あの日、お前が言ってた“手紙を書きたい”って言葉。

実は嬉しかったんだ。

だけど、どう返していいかわからなかった。

父さん、ほんとは不器用なんだ。」

便箋の隅には、まるで何度も書き直したかのような、消しゴムの跡が残っていた。

まどかの目に、じわりと涙がにじんだ。

あの頃──

自分の気持ちを伝えようと、何度も父に話しかけた。

「どうして、わたしの言葉を聞いてくれないの」

そう言って泣いた夜もあった。

でも今、この便箋に綴られた“遅すぎた返事”が、すべてを包み込んでくれているようだった。

──ごめんな。

──本当は、ちゃんと見てた。

──まどかが大事だった。

まどかは便箋を胸に抱きしめた。

泣きながら、何度もうなずいた。

翌朝。

まどかは、父の仏壇の前に手紙をそっと置いた。

「ねえ、お父さん──

やっとわたし、素直に言えるよ。

ありがとうって。

大好きだったよって。」

目を閉じると、記憶の奥にある父の後ろ姿が浮かんだ。

秋の夕暮れ。

小さなまどかを肩車しながら歩いた道。

手をつないで笑い合った、あの瞬間。

「郵便ってな、ただの紙じゃないんだ。

気持ちを、ちゃんと届けるものなんだぞ」

父が言ったあの言葉──

今なら、心から理解できる。

その日から、まどかは“ひなたベース”の一角に、小さなコーナーを設けた。

そこには、「大切な人へ、伝えそびれた想いを書こう」という看板と、便箋とペン。

誰でも自由に書いていい。

涙を流しながら綴る人もいれば、そっと紙を握りしめて帰る人もいた。

でも、そのすべての言葉が、確かに「心の再会」を紡いでいた。

そしてまどか自身も、今日もまた一枚の便箋に言葉を綴る。

「お父さんへ。

わたし、元気にやってるよ。

あのとき、抱えてた言葉──

いま、たくさんの人に届けてるよ。」

ペンを置き、微笑んだまどかの瞳に、

やさしい涙が一筋、流れ落ちた。

あの日、交わせなかった想いは、今、静かに風になって──

この町を、やさしく包んでいる。

今日もまた一枚の便箋に言葉を綴る

今日もまた一枚の便箋に言葉を綴る

🌸 第八章:未来への手紙と、静かな奇跡

駅前の桜並木が、ほんの少し緑を帯びはじめた頃──

まどかは、ひとつの決心をしていた。

自分の想いを、未来に届けること。

それは、これまで言えなかった言葉。

日々の中で、誰にも伝えられなかった本当の気持ち。

そして、あの日、みんなからもらった優しさへの“ありがとう”。

彼女は、かつて祖母が大切にしていた小さな文箱を押し入れから取り出した。

中には、便箋と封筒。

それから、祖母が遺してくれた手紙の束。

1通、2通…

「まどかへ」と書かれたその字は、祖母のやわらかな筆跡だった。

──「言葉は、人の心をあたためる魔法なんだよ」

まどかは、幼いころにそう言っていた祖母の言葉を思い出した。

まだ小学生のころ、学校で友達と喧嘩して泣いて帰った日。

そっとランドセルに入っていた、祖母の手紙。

「大丈夫。あなたはあなたのままでいい。

今日は、いっぱい泣いて、明日は笑おうね」

その言葉に、どれだけ救われたか。

いまも、胸に沁みていた。

「今度は、わたしの番だね──」

まどかは、そう呟いて便箋を取り出した。

一枚、また一枚とペンを走らせる。

宛先は、かつての同僚、学生時代の友人、そして今は亡き両親へ。

そして──未来の自分へ。

「もし、くじけそうな時があったら、思い出してね。

一人じゃなかったこと。

あのとき、心を寄せ合ってくれた人たちがいたことを──」

彼女は、書いた手紙をそっと包み、文箱に戻した。

郵送するわけではない。

でも、きっといつか、どこかで誰かがそれを感じ取ってくれる。

そう思えた。

数日後。

まどかのもとに、一通の手紙が届いた。

差出人は──高校生の奈々からだった。

まどかがかつて郵便窓口で世話を焼いた女の子。

進路に悩み、何度も愚痴をこぼしにきていた、あの奈々だ。

「まどかさん!

あのときの言葉、ずっと心に残っています。

“大人だって、迷っていいんだよ”って言ってくれたこと、

あの笑顔、今も忘れていません。

わたし、春から地元の大学に通うことになりました。

将来は、まどかさんみたいな“誰かの味方になれる人”になりたいです。」

まどかは、思わず手紙を抱きしめた。

声を殺して泣いた。

「ありがとう…」

あふれた涙は、悲しみじゃなかった。

心の奥底にそっと積もっていた、“うれし涙”だった。

未来は、きっとわからない。

けれど、言葉と想いは、確かに届く。

まどかは、そのことを、自分の人生で知った。

その日から、まどかは毎朝、小さな習慣を始めた。

駅前のベンチに座り、ノートにひとこと書く。

「今日もありがとう」

「あの人に届きますように」

「私も、まだまだ頑張れる」

それは、まるで誰かとの文通だった。

返事はない。けれど、空気のようにあたたかい何かが、確かにあった。

春の光のなかで、まどかはそっと笑った。

静かな奇跡は、日々のなかにちゃんとある。

それに気づけた今が、

きっと、人生でいちばん幸せだ──

静かな奇跡は、日々のなかにちゃんとある

静かな奇跡は、日々のなかにちゃんとある

📕 第九章:ふたたび、ここから

あの日の決断から、3年が経った。

ひなた郵便局──いや、いまや町の人たちからは「ひなたベース」と呼ばれるようになったこの場所には、変わらずやさしい風が吹いている。

まどかは、今日も窓口で手紙を預かっていた。

朝の陽ざしに照らされた木のカウンター越しに、小さな手が差し出す一通の封筒。

差出人は、小学校に上がったばかりの女の子だった。

「おじいちゃん、ありがとうって書いたの」

そう言って照れたように笑う彼女の頬に、少しだけ涙がにじんでいた。

まどかは、胸がじんと熱くなるのを感じた。

──人の想いは、こんなにも素直でまっすぐで、

そして誰かの心を動かす力を持っているんだ。

昔、手紙のやりとりが当たり前だった時代。

その記憶すら持たない子どもたちが、いま、

自分の言葉で“誰かに伝える”という行為を始めている。

まどかは、ふとカバンの中に入っていた古びた封筒を取り出した。

それは、3年前に自分が最後に出した手紙──

「続けるか、やめるか」悩んでいた夜、もう来ないかもしれないと覚悟して書いたもの。

宛名は、「未来のあなたへ」。

まどかは、ゆっくりと封を切った。

中には、手書きの文字とともに一枚の写真。

そこには、子どもたちと笑い合う現在の自分の姿があった。

「これからの私へ。

たとえ苦しくても、

あなたが手紙を預かっていたあの時間は、

誰かの大切な“明日”を支えていたのだと信じてください」

──そうだ。

私は、未来の私を裏切らなかった。

そして、今ここにいる子どもたちが、次の“ひなたの風”を運んでくれる。

外に出ると、ひなたベースの前には、春を告げるような風が吹いていた。

ふと見上げた空に、白いハトが一羽、ゆっくりと舞い上がっていく。

まどかは小さく微笑み、呟いた。

「…この町は、きっと、だいじょうぶだよ」

そして彼女は、ポストの前に立つ男の子の背中をそっと押してあげた。

──また、新しい物語が始まろうとしている。

それは、手紙に書ききれないほどの、

けれど確かにこの町に残り続ける──**「想いの風」**だった。

新しい物語が始まろうとしている

新しい物語が始まろうとしている

📘 第10章:まどかの背中に、次の手が

春の終わり、暖かい風が吹く午後。

ひなたベースの前に、一人の青年が立っていた。

まだあどけなさの残る顔に、少しの緊張と、たしかな決意を浮かべている。

「俺、ここで働きたいっす」

まどかは、植え込みに水をやっていた手を止めて、その声の方を見た。

黒い学生服の袖口からは、まだ若さがはみ出していた。

「…高校、卒業したばかりなの?」

「はい。ずっと見てたんです、ニュースも、街の声も。

まどかさんが、動いたから町が変わったって。俺、それがカッコいいって思ったんです」

まどかは一瞬、目を丸くしたが、すぐにやわらかく笑った。

「ここは郵便局でも、NPOでもない、ただの“拠点”よ。仕事なんて、あるかしらね?」

「あるかどうかは、俺がつくります!」

彼はまっすぐそう言った。

まどかはゆっくりと立ち上がり、目線を合わせた。

「いいわ。でもね──大事なのは、配達する“もの”じゃないの。“想い”よ」

彼は黙って頷き、その言葉を胸に刻むように目を閉じた。

やがて視線を上げると、まどかの背中を見つめた。

その背中は、どこかしら小さく、でもとても大きく見えた。

曲がりながらもまっすぐで、静かに未来を指し示していた。

──背中で語る。

その意味が、彼には初めて、深く染みていった。

その日の夕方。

青年はまどかのあとを歩きながら、はじめての配達に同行した。

手には一通のはがき。

差出人は、自分の祖母。

宛名は──自分にとって、一番遠くなっていた父親だった。

「ありがとう。届けてみる」

まどかは、うなずいた。

そこから、新しい“想いのリレー”がまた始まっていた。

新しい“想いのリレー”がまた始まる

新しい“想いのリレー”がまた始まる

📗 エピローグ:この町に、また風が吹く

春の陽差しがやわらかく降りそそぐ午後。

“ひなたベース”と名を変えたあの郵便局には、今日も風が吹いている。

それは木々の葉を揺らす風でもあり、

人と人の心をそっと結ぶ、目には見えないやさしい風だった。

窓辺では、年配の女性が椅子に腰かけ、手紙を読んでいる。

ゆっくりと目を動かしながら、文末に差しかかるころ、

そっと頬に笑みが浮かんだ。

玄関前では、ひとりの小学生が背伸びをしてポストに手紙を投函している。

「届きますように」

そう小さくつぶやいたあと、くるりと振り返ると──

そこには、まどかの姿があった。

彼女は変わらず穏やかなまなざしで、その子どもを見守っていた。

何も言わず、ただ、にこりと微笑む。

“ひなたベース”の中には、カタカタとパソコンの音、

笑い声、囲碁の音、そして──心音のように、郵便スタンプの乾いた音が重なっていく。

手書きの文字は、メールよりもずっと遅い。

でもその分だけ、あたたかく、じんわりと心に届く。

それは、今も変わらない。

町の片隅にある、小さな建物。

でも、そこからは今日も「つながり」が生まれている。

誰かを思い、手紙を書いた人。

それを届けようとする人。

受け取って、思わず涙した人──

まどかはふと、空を見上げる。

流れる雲が、どこか未来を語っているように見えた。

「この町も、悪くないね」

そう呟いた声は、風に乗って、どこかへと消えていった。

──軽やかに、そして確かに。

この町には、今日も“風”が吹いている。

やさしい人の思いが、また誰かの心に届きますように。

そう願いながら、まどかはそっとポストに目を向けた。

🌸 – 終わりに –

この物語に込めた想いが、あなたの心にも届きますように。

またいつか、別の“風”が吹く日に──。

この町には、今日も“風”が吹いている

この町には、今日も“風”が吹いている

この内容は動画でもわかりやすくご紹介しています。

※動画はこのページ上部からご覧いただけます。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。