「消えた猫、そして手紙」--最後に届けられた、静かな奇跡

冒頭

「おばあちゃん、また猫と喋ってるよ……」

誰かがそう言った。

それは、祖母が認知症と診断された年の冬だった。

朝も昼も夜も、祖母は一匹の老猫――チロ――と、まるで昔からの友人のように語り合うように暮らしていた。

猫に向かって笑いかけたり、何かを諭すように話しかけたり、時には涙ぐんでいたり。

最初は、誰もが軽く受け流していた。

「歳を取れば誰でもそうなるよ」

「チロは話し相手代わりだよ、寂しいんだろう」

そんなふうに。

けれど私は、どこか引っかかっていた。

祖母の声は、誰か“本当にそこにいる相手”に向けたような真剣さがあったからだ。

そして何より――

チロも、まるで応じるように鳴き、首を傾げ、祖母に寄り添っていた。

その様子は、まるで“会話”に見えた。

私の名前は、沙耶。

祖母と両親、妹、そしてチロと一緒に暮らす、ごく普通の家庭だった。

けれど、あの冬を境に、私たちの家族の時間は静かに、そして確実に変わり始めた。

祖母とチロには、不思議な絆があった。

もともとチロは、近所の空き家で生まれた野良猫だった。

小さな体で震えていたところを、祖母が拾い、家族の一員として迎え入れた。

「この子は、言葉がわかる子なんだよ」

祖母はいつもそう言っていた。

最初は冗談かと思っていたけれど、チロはたしかに不思議な猫だった。

玄関のチャイムが鳴る前に誰かの訪問を察したり、

祖母が体調を崩す前に枕元に寄り添ったり、

妹が泣いていると、静かに膝の上に乗って慰めたり。

まるで、誰かの心の動きを先回りして理解しているようだった。

祖母の病状が進行していくなかでも、チロは常に祖母のそばにいた。

毎日同じ場所に座り、祖母の話をじっと聞いていた。

まるで、祖母の中にある“何か大切なもの”を、ひとつずつ受け取っているかのように。

ある日、私は思い切って祖母に聞いた。

「ねぇ、チロと話すとき、何を話してるの?」

すると祖母は、目を細めて優しく笑った。

「秘密よ。……でもね、チロは、みんなのことをよく見てるの。沙耶ちゃんが知らない“あなたの心”も、知ってるのよ」

私は返す言葉が見つからず、ただ曖昧に笑ってごまかした。

でも――不思議と、胸が少し温かくなった気がした。

それからしばらくして、祖母の認知症はゆるやかに、けれど確実に進行した。

日付を間違えるようになり、同じことを何度も話すようになり、

ときには私たちの名前さえ思い出せなくなることもあった。

それでも、チロとだけは、会話が成立しているように見えた。

祖母が語りかけ、チロが応える――そのやりとりだけは、最後まで失われなかった。

そしてある日、祖母は静かに息を引き取った。

家族に看取られながら、まるで深い眠りにつくように。

その数日後、チロは突然、姿を消した。

家族中で探した。

近所にも声をかけ、動物病院や保健所にも連絡した。

けれど、チロはどこにもいなかった。

――まるで、祖母の死と引き換えに、この世から消えてしまったかのように。

そして、それから数週間後。

私たちはある“場所”で、チロと再会することになる。

そこで見つかったのは、一通の封筒。

それは、祖母から私たち家族への――

最後の、手紙だった。

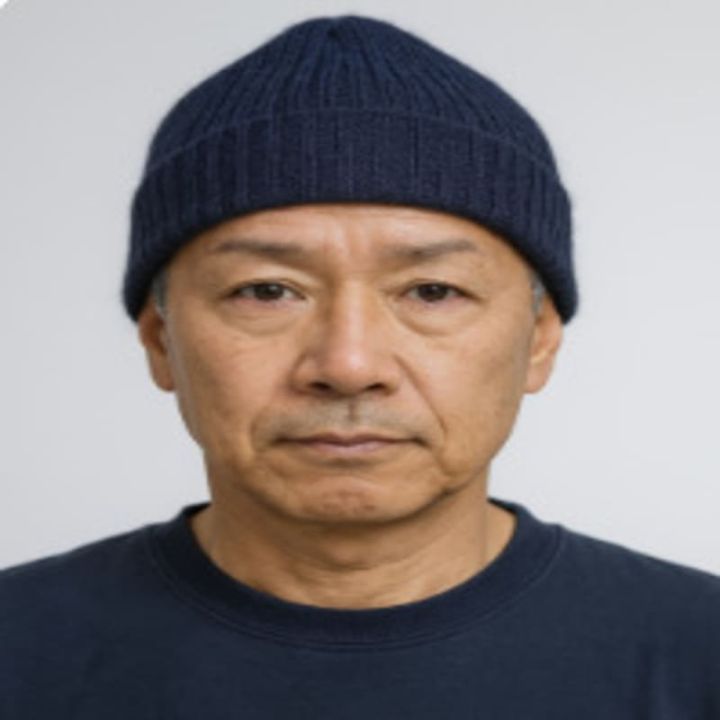

「この子は、言葉がわかる子なんだよ」 ※以下イメージ画像

「この子は、言葉がわかる子なんだよ」 ※以下イメージ画像

第一章:チロの不在

祖母が亡くなった日から、家の中の空気はどこか乾いたように静まり返っていた。

普段なら、朝になるとどこからともなく「にゃあ」と鳴いて姿を現すチロが、その日からぴたりと姿を消した。

まるで祖母のあとを追うように。

母は「チロもおばあちゃんがいなくなって寂しいのね」と言っていたけれど、

私は、それとは違う何か――言葉にならない“別れの意志”のようなものを感じていた。

チロはただの猫じゃなかった。

家族の誰もがそう感じていた。

けれど、あの日からチロがどこへ行ったのか、私たちにはわからなかった。

四十九日が過ぎても、チロは戻ってこなかった。

まるで、この家に“必要な存在ではなくなった”かのように。

そしてある日、私は祖母の部屋に入った。

季節は春の入り口。

けれど、部屋には冬のぬくもりがまだ残っているような気がした。

祖母の寝ていた布団には、折りたたまれたパジャマが丁寧に置かれていた。

誰の仕業でもない。

けれど、そこに祖母の気配がまだ残っているような、そんな錯覚に襲われた。

私は何気なく部屋を歩き、本棚の隙間をふと覗いた。

そこに、白くやわらかな毛が一房、落ちていた。

――チロの毛だ。

なぜこんな場所に?

不思議に思いながら、毛のあったあたりを手探りで探ってみる。

すると、壁と本棚の隙間に、小さな桐の箱が収まっていた。

埃をかぶったその箱の蓋をそっと開けると、中には古びた和紙に包まれた封筒と、折りたたまれた小さな紙片が入っていた。

私はその場に座り込み、震える指で封筒を開いた。

それは――祖母からの手紙だった。

──沙耶へ

この手紙を見つけたということは、

私はもうこの世にいないのでしょう。

驚かないでね。

でも私は、あなたに伝えたいことがあったの。

どうしても、今のうちに伝えておきたかったことが。

チロは、ただの猫じゃないの。

……あなたも、少し気づいていたでしょう?

チロは、昔のある日、“あちら側”からやってきた子。

誰にも見えない橋を渡って、私のところにやってきた。

……それがどういう意味か、今のあなたにはまだ難しいかもしれない。

でもいつか、きっとわかる日が来ると思うの。

人には見えない“想い”や“記憶”が、猫には見えることがある。

だから私は、チロと話ができたのよ。

あなたたちに心配をかけたくなくて、黙っていたけれど、

私は、チロにいくつか“想い”を託しておいた。

そして、お願いもしてあるの。

この先、きっとチロは、ある場所で“何か”をあなたに見せてくれると思う。

そのとき、怖がらずに、まっすぐに受け止めてちょうだい。

沙耶、あなたには強さと優しさがある。

だからこそ、この手紙を託しました。

最後に――ありがとう。

私のことを、信じてくれていたあなたに。

優しいあなたへ。

心からの、ありがとうを。

おばあちゃんより

私は、読み終えた手紙を両手で抱きしめた。

祖母が、本当にチロと“話していた”ということ。

それを、ずっと隠していたこと。

そして、何か“想い”を猫に託していたこと――。

私はそのまま祖母の布団に倒れこみ、しばらく声を押し殺して泣いた。

その夜、夢を見た。

桜の舞う小道。

祖母が微笑んで立っている。

その足元には、チロがいた。

私の方を見て、一度だけ「にゃあ」と鳴いた。

それは、私を呼ぶ声だった。

――起きたとき、私ははっきりとわかった。

チロは、どこかにいる。

そして、祖母の“願い”をまだ運んでいる。

私は、もう一度チロに会わなければならない。

物語は、まだ終わっていなかった。

チロはただの猫じゃなかった。

チロはただの猫じゃなかった。

第二章:チロという名の同居人

祖母の認知症が進むにつれ、家の中はどこかぎこちない空気に包まれるようになっていった。

食事をしたことを忘れ、部屋の明かりを消し忘れ、時には自分のいる場所さえもわからなくなる。

けれど、祖母が唯一忘れなかったのが――猫のチロだった。

「チロ、今日は寒いねぇ」

「チロ、あの子また泣いてたよ。気づいてた?」

そんな言葉が、台所でも、縁側でも、そして夜の布団の中でも、自然と口からこぼれていた。

チロは祖母にとって、もはや“ペット”という存在ではなかった。

それはまるで、長年連れ添った同居人か、あるいは心の一部のような存在だった。

祖母の部屋の引き戸をそっと開けると、チロがひざの上に乗っているのが日常の風景。

祖母の手はいつもその柔らかな毛並みに触れ、時にはまるで人に話すように語りかけていた。

「チロはね、人の声の奥にある気持ちまで聞ける子なんだよ」

祖母はそう言って笑った。

私たちはその言葉を冗談のように受け取っていたけれど、どこかで本気だったのかもしれない。

チロは、祖母の変化に敏感に反応した。

祖母が迷子のように時間や場所を見失うと、チロは必ずそばにいた。

まるで「ここだよ」と伝えるかのように、足元にすり寄り、見上げる。

そんなチロの存在は、祖母だけでなく家族の心をも支えていた。

あるとき、妹が学校で友達と喧嘩して帰ってきた。

部屋に閉じこもって泣いていた妹のドアの前に、チロがじっと座っていた。

しばらくしてドアが開くと、チロは静かに中へ入り、妹の膝に乗った。

「チロがね、ぎゅってしてくれた」

あとで妹がそう話したのを、私は今も覚えている。

そんな風に、チロは“誰かが抱える小さな痛み”を察しては、そっと寄り添ってくれた。

祖母とチロの絆は、家族の中でも特別なものだった。

祖母の言葉が乱れるようになっても、チロに話しかけるときだけは不思議と滑らかだった。

まるで、祖母の中にだけ残された“正しい言葉”を、チロが引き出しているようだった。

ある日、祖母が庭先でつぶやいた。

「この子がいるから、私はまだ大丈夫なの」

それは誰に向けた言葉だったのか。

私にはわからなかった。

けれど、その言葉が妙に胸に残った。

祖母はよく、チロと並んで縁側に座っていた。

陽だまりの中で、何をするでもなく、ただ時間を過ごすその姿は、穏やかでどこか神聖なもののようにも見えた。

そんなある日、祖母がぽつりと呟いたことがある。

「チロはね、私がいなくなっても、大事なことを伝えてくれる子なんだよ」

その言葉の意味を、私はそのとき理解できなかった。

ただ、祖母の表情がとても澄んでいたのを覚えている。

祖母が旅立ったあとも、チロは変わらず家にいた。

部屋の中を静かに歩き回り、祖母の座っていた椅子にのぼり、静かに丸くなって眠る。

まるで、祖母の代わりにそこにいてくれているような――そんな存在だった。

家族は皆、チロのそばにいると、なぜか気持ちが落ち着いた。

それは、祖母が遺してくれた“ぬくもりのような存在”だったのかもしれない。

チロがいてくれることが、私たちにとって何よりの慰めだった。

そして――その“優しい日常”が続くと思っていたある日。

チロが、ふいに姿を消した。

チロは、祖母の変化に敏感に反応した。

チロは、祖母の変化に敏感に反応した。

第三章 : 消えた猫

その朝、いつもなら布団の足元で丸くなっているはずのチロの姿が見当たらなかった。

最初は「どこかに隠れているのだろう」と思っていた。家中を探した。押し入れの奥、台所の棚の下、縁側の裏――でも、どこにもいない。

名前を呼びながら、家族全員で庭に出て探した。

「チロ!」「どこ行ったの、チロ!」

けれど、その日のうちにチロは見つからなかった。

祖母が旅立ってからというもの、チロはまるで家族の心の拠り所のような存在になっていた。そんなチロがいない。

家の中が、急に色あせたように感じられた。

その夜、私たちは何度もチロの名前を呼んだ。

妹は涙を浮かべながら「きっと帰ってくるよ」と言った。

でも、私はなぜか胸の奥に、不安という名の重石を抱えていた。

翌日、町内の掲示板に「猫を探しています」と貼り紙を出した。

近所の人にも声をかけた。

「見かけたら、教えてください」

それでも、何日経ってもチロは戻らなかった。

祖母が亡くなったときとは違う、別の種類の喪失感。

“どこかで生きているかもしれない”という希望があるからこそ、それはより深く、より静かに私たちを苦しめた。

祖母の遺影の前に置かれた花が、少しずつ枯れていく。

仏壇に手を合わせるたび、私は心の中で祈っていた。

「おばあちゃん、チロに会った? どこかで見守ってるの?」

それから数週間。

ふとしたきっかけで、私の中に一つの記憶が蘇った。

――祖母の言葉だった。

「チロはね、私がいなくなっても、大事なことを伝えてくれる子なんだよ」

そのとき私は初めて、その言葉の意味に手が届いた気がした。

チロは、ただの猫ではなかった。

祖母が最期に託した、何かを“伝えるため”の存在だったのではないか。

そしてもし、そうだとしたら――

この“突然の失踪”は、偶然なんかじゃない。

そう思った瞬間、胸の奥がひどくざわついた。

それからというもの、私は寝る前にチロの名前を三回呼び、そっと目を閉じるようになった。

まるでおまじないのように、心の奥で「帰ってきて」と願いながら。

学校の帰り道には、ふと道端の影に目をやり、風の音に耳をすませる。

「チロがそこにいるかもしれない」と思わせるほど、日常のすべてがチロの痕跡に見えた。

ある夕方、庭の端にある小さな祠の前で、母がぽつりと言った。

「おばあちゃんがよくここでチロと話してたの、思い出すわ」

その場所は、祖母がよく日なたぼっこをしていた場所だった。

私はそこでしばらく座ってみた。

風が頬をなでる。

静かな空気の中、確かに――何かが私のそばにいた。

その夜、夢の中で祖母が微笑んでいた。

そして、チロが静かに、私の足元にすり寄ってきた。

目を覚ましたとき、私ははっきりとわかった。

「チロは、私たちに何かを伝えようとしている」

それは、祖母が遺した“最後の言葉”を導くための旅の始まりだった。

「チロは、私たちに何かを伝えようとしている」

「チロは、私たちに何かを伝えようとしている」

第四章 : 探しても見つからない

チロがいなくなってから、一週間が過ぎた。

家の中は以前と同じはずなのに、どこか静まり返ったように感じられる。カーテンが揺れる音や、冷蔵庫の小さな唸り声までもがやけに耳に残った。何より――聞き慣れていたはずの、チロの足音や鳴き声がまるで幻のように、耳の奥に残って離れなかった。

「今日もダメだった……」

妹が小さな声でつぶやく。

私も母も父も、できる限りのことはした。

近所中をくまなく探し、動物病院にも連絡を入れ、保健所や動物愛護センターにも足を運んだ。

けれど、チロはどこにもいなかった。

「もしかして……誰かに拾われたんじゃないかしら」

母が口にした仮説に、私は首を振った。

「……違う。チロはそんなふうに、簡単にいなくなる子じゃないよ」

家族それぞれが、自分なりにチロの不在を受け止めようとしていた。

だけど、どこか皆の心に“あきらめきれなさ”が残っていた。

そんなある日、私は祖母の部屋にふらりと入った。

仏壇の前に座り、チロのことを報告するように手を合わせた。

そのときだった。

祖母の本棚の片隅に、手のひらサイズの古びた手帳が置かれていることに気づいた。

何の気なしに手に取ってみると、そこには祖母の丁寧な文字で、日記のようなものが書かれていた。

――今日はチロと縁側で昼寝。いい風が吹いてきた。

――チロが仏壇の前でじっとしている。不思議な子だ。

――この子は、何かを知っている。私は、安心して任せられる。

読み進めるうちに、私は言葉を失った。

祖母にとって、チロは単なる癒しの存在ではなかった。

それ以上の――まるで“意思”を持つ相棒のような存在だったのだ。

「……おばあちゃん、やっぱりチロは何か知ってるんだよね?」

私は、その手帳を胸に抱いたまま、縁側に座った。

目を閉じると、風がふっと頬を撫でる。

その瞬間、私はある“気配”を感じた。

ふと目を開けると、庭の奥、あの小さな祠の前に、白くて細長い何かが一瞬、見えたような気がした。

走っていって確かめたけれど、そこには何もいなかった。

けれど――私の心は、なぜか静かにざわめいていた。

「探しても、見つからない。

でも、感じる。……チロは、どこかで私たちを見ている」

その晩、私は再び夢を見た。

祖母が、何かを指差している。

その指の先には――一枚の紙切れ。

「探してごらん」

祖母が、静かにそう言った気がした。

目を覚ました私は、その言葉を確かめるように、部屋の隅々を見渡した。

そして、ふと押し入れの奥――古い桐の箱の中に、何かがしまわれているような気がしてならなかった。

チロはどこへ行ったのか。

祖母が遺した“伝えたいこと”とは何なのか。

手帳、祠、夢……

それらはバラバラなようで、何か一つの線で繋がり始めていた。

「チロが見つかれば、全部、わかるかもしれない」

私はその日から、ただ“探す”のではなく、

“受け取る準備”をするようになった。

次の朝。

私は、そっと祖母の部屋の障子を開けた。

その時、かすかに――仏壇の前で、何かが動いた気がした。

探しても、見つからない。

探しても、見つからない。

第五章:遺品の整理と違和感

祖母の四十九日を過ぎた頃、私たちは少しずつ遺品の整理を始めた。

仏壇の掃除や古い服の仕分け、使われなくなった器の片付け。

ひとつひとつに思い出が詰まっていて、どれを手に取っても胸が締めつけられた。

「おばあちゃんって、こんなにたくさん日記つけてたんだね」

妹が古びたノートの山を抱えて言った。

日記のページには、何気ない日常や庭に咲いた花のこと、近所の出来事などが丁寧に綴られていた。

その一方で、ところどころに「チロと話した」といった不思議な一文が紛れていた。

「これ……冗談じゃないよね?」

妹が不思議そうに眉を寄せる。

私は首を横に振った。

祖母が晩年、チロと“会話している”と言っていたのは事実だった。

その言葉を、私たちはずっと聞き流していた。

だが今は、どこか胸がざわついた。

祖母が晩年を過ごした小さな書斎の棚から、古びた木箱が出てきた。

埃を払い、慎重に開けると、封をされた封筒が数枚と、手縫いのハンカチ、そしてチロの首輪が入っていた。

「……これ、チロのだよね?」

妹が首をかしげながら聞いてきた。

私は頷きながら、それをそっと手に取った。

たしかに、これはチロがいつもつけていた首輪だった。

けれど――違和感があった。

最近までチロは、この首輪を身に着けていた。

なのに、ここにあるということは……?

「これ……いつからここにあったの?」

私の胸の奥で、何かがざわついた。

「見て、これ……封筒に“家族へ”って書いてある」

妹が指さした封筒は、古びてはいたが未開封だった。

父と母を呼んで、私たちはその場で中身を確認することにした。

中には便箋が一枚。

それは祖母の筆跡で、整った文字でこう書かれていた。

――もし、チロがいなくなったら、この手紙を読んでください。

読み進めるにつれて、家族の誰もが息を呑んだ。

祖母は手紙の中で、チロについて不思議な記述をしていた。

「この子はただの猫じゃない。きっと、あなたたちが気づいていないものを見ている」

「この家に必要な“何か”を残してくれるはず」

そして、手紙の最後にはこう締めくくられていた。

「どうかこの子を信じて。あなたたちが何かを見失いそうになったとき、きっと、導いてくれる」

家族全員が言葉を失った。

母は涙ぐみ、父は目を閉じたまま手を合わせた。

私は、首輪をじっと見つめた。

「じゃあ……やっぱり、チロは何かを伝えようとしてたのかな」

その瞬間、ふいに廊下の奥で“コトン”という音がした。

驚いて振り返ると、仏壇の前に置かれていた小さな鈴が、ひとりでに転がっていた。

「……チロ?」

私の声が、静まり返った家の中に吸い込まれていった。

何かが動き出している。

祖母の死、チロの失踪、そして遺された手紙。

それは偶然ではなく、すべてが繋がっている気がしてならなかった。

翌朝。

私は祖母の書斎にあった地図帳を開き、ある場所に印が付けられているのを見つけた。

そこは――祖母がよく口にしていた、かつて住んでいたという山里の地名だった。

その印の横には、小さく「もう一度訪ねてみたい」と鉛筆で書かれていた。

「ここに……何かあるのかもしれない」

胸が高鳴る。

遺品の中に潜む、静かな違和感。

それは、新たな謎の扉を、そっと開き始めていた。

少しずつ遺品の整理を始めた。

少しずつ遺品の整理を始めた。

第六章 : 古い桐の箱

祖母の書斎で見つけた古地図には、鉛筆で薄く「もう一度訪ねてみたい」と書かれていた。

地図上に記されたその場所は、祖母がかつて「若い頃に一度だけ暮らした」と語っていた山里だった。

「行ってみようか……」

私の呟きに、父も母も一瞬戸惑った。

だが、あの手紙と首輪、そして仏壇前で動いた鈴のことを話すと、二人とも神妙な顔で頷いた。

祖母の想いを無視できる空気ではなかった。

数日後、私たちはその山里へと向かった。

小さな町を抜け、山道を進んだ先に、その集落はひっそりと佇んでいた。

古びた民家が数軒。

人の気配はほとんどない。

だが、どこか懐かしさを感じる空気がそこには流れていた。

「ここに……おばあちゃんは、何を残したかったんだろう」

そう呟いたときだった。

「みなさん……もしかして、松下さんのお孫さん?」

突然、声をかけてきた老女がいた。

腰は曲がりながらも目が優しく、手には買い物袋をぶら下げている。

「祖母は松下初江といいます。ご存じですか?」

「知ってるも何も……昔この村で一緒に働いてたのよ。もう何十年も前だけどねぇ」

老女は少し笑ってから、ぽつりと続けた。

「帰ってきたとき、桐の箱を預けられたの。“私がいなくなったら、孫に渡してほしい”って。あなたたちが来るのを、ずっと待ってたのかもしれないね」

そう言って連れていかれたのは、その老女の古い家だった。

そこで私たちは、厚手の布で丁寧に包まれた、小さな桐の箱を受け取った。

その箱は想像よりも重く、時間の重みそのものを感じさせた。

「どうぞ、開けてみて」

促されて蓋を開けると、中には祖母の手紙がもう一通、そして色褪せた写真、折り紙、封筒がいくつも並んでいた。

手紙を読み始めると、そこにはこう記されていた。

――これは、私の“心の遺品”です。

――家族に伝えそびれたこと、誰にも話せなかったこと、そしてあなたにだけ渡したい言葉。

写真には、若かりし頃の祖母と、見覚えのある猫が映っていた。

間違いない。チロだった。

だが、写真の日付は30年以上も前のもの。

「チロ……こんなに前から?」

「じゃあ……ずっと、おばあちゃんと一緒に?」

私の頭は混乱した。

それだけではなかった。

折り紙の一つひとつには、手書きの短い言葉が記されていた。

「いつも、ありがとう」「さびしいときも、あなたがいた」

どれも祖母の筆跡だった。

そして、最後の封筒にはこう書かれていた。

「最期にそばにいてくれた、もう一人の家族へ」

その封筒の中には、小さな紙片が一枚。

“あなたは、人ではないけれど――

わたしにとって、いちばん話を聞いてくれた、かけがえのない家族でした。

どうか、あの子たちを見守ってあげてね。お願い。”

私の目から涙が溢れた。

チロは、ただの猫なんかじゃなかった。

祖母と長い時を過ごし、祖母の想いを引き継ぎ、そして今、私たちの前から姿を消した。

桐の箱の中身は、祖母が遺せなかった“言葉にならない愛”だった。

その夜、私たちは宿を取って山里に一泊した。

静かな夜。窓を見上げると、一匹の猫が屋根の上に座っていた。

光を背にしていて顔は見えなかったけれど――

私は、思わずつぶやいた。

「……チロ?」

猫は、こちらを一度だけ見てから、闇の中へと消えていった。

風が静かに吹いた。

その風の中に、祖母の声が混じっていたような気がした。

――ありがとう。届けてくれて、ありがとう――

何かが終わり、そして何かが始まる。

古い桐の箱は、ただの遺品ではなかった。

それは、祖母が未来へ託した、静かな“贈り物”だった。

光を背にしていて顔は見えなかったけれど――

光を背にしていて顔は見えなかったけれど――

第七章 : 手紙の中の本当の思い

家に戻った私は、改めて桐の箱の中身を一つひとつ取り出し、祖母の手紙を丁寧に読み返した。

あの夜は感情が先に立ってすべてを理解しきれなかったが、今なら少し落ち着いて受け止められる気がした。

手紙には、祖母の深い孤独と、長年にわたる葛藤、そして愛情が静かに綴られていた。

「私は家族に囲まれて幸せでした。でもね……ふと怖くなることがあるの。忘れられていくこと、誰かの心から消えてしまうことが」

「でもチロは違った。私が何度同じ話をしても、何度涙をこぼしても、そっとそばにいてくれた。あの静かな目で、何も言わずに」

ページをめくるたび、祖母の思いが胸に沁みていく。

「もしもこの手紙を、あなたが読んでくれているのなら――ありがとう。私は最後まで、ちゃんと生きられました」

「チロはきっと、私より先にあなたのもとへ行くでしょう。だからお願い、あの子のこと、よろしくね」

「そして……ときどきでいいから、思い出してね。私のことも、あの時間のことも」

その言葉のすべてが、優しく、そして力強かった。

チロは、ただの猫ではない。

祖母の“思い出の鍵”であり、“つなぎ手”であり、そして最後の“使者”だった。

そしてその存在を通して、祖母は私たちに本当のメッセージを遺してくれたのだ。

その晩、私は再び祖母の仏壇に手を合わせた。

「おばあちゃん、届いたよ。あなたの想い、ちゃんと受け取った」

その瞬間、どこからか鈴の音が、かすかに聞こえた気がした。

それは風の音かもしれないし、私の錯覚だったのかもしれない。

けれど、私は信じていた。

祖母の想いは、いま、ようやく伝わったのだと。

翌朝、目覚めると、仏壇の前にチロがちょこんと座っていた。

その目は、何も言わなくてもすべてを語っているようだった。

私は静かに膝をつき、チロを撫でた。

「ありがとう、チロ……おばあちゃんの想い、運んでくれて」

猫は小さく喉を鳴らし、いつものように私の手に頬をすり寄せた。

祖母が遺した言葉は、もう私の中にしっかりと根を下ろしていた。

それは、これからの私の人生の“指針”となっていくのだろう。

祖母の死を通して、私は“忘れられることの恐怖”ではなく、

“想いを託すことの強さ”を知ったのだ。

そして、それを運ぶために存在したチロの姿に、私は心から感謝していた。

祖母の仏壇に手を合わせた。

祖母の仏壇に手を合わせた。

第八章:再会と旅立ち

祖母が旅立ってから、時間だけが静かに過ぎていた。

季節は春へと向かい、風が少しずつ暖かくなっていく。

けれど、家の中に流れる空気はまだどこか冷たかった。

あの猫――チロは、祖母の亡きあとも不思議と家の周りを離れなかった。

時折屋根の上からこちらを見下ろしていたかと思えば、ふっと姿を消す。

まるで、何かを“待っている”かのように。

そんなある日。

私はふと、仏壇の前に小さな影があることに気づいた。

そこには、チロがちょこんと座っていた。

「……戻ってきたの?」

問いかけても、猫は何も答えない。

ただ、まっすぐにこちらを見つめた。

その目の奥に、言葉にならない想いが宿っているようで――

その夜、私は祖母の遺品の中にあった小さな箱を開いた。

中には、二つの首輪が並んでいた。

一つは祖母と暮らしていた頃のチロのもの。

もう一つは、祖母が若い頃に飼っていたという、別の猫の首輪だった。

そしてその奥に、もう一通の手紙が入っていた。

『この子は、あなたのそばにいるでしょう。

きっと、必要なときに戻ってきます。

それが、この子の“約束”だから』

それは、まるで未来の私へ宛てられた言葉だった。

私はようやく気づいた。

この猫は、祖母の想いをつなぐ“橋”だったのだと。

次の日、私は決意した。

「一緒に暮らそう、チロ。……今度は、私があなたを守る」

チロは一度だけ、静かに鳴いた。

まるでその言葉に応えるように。

それからの毎日は、新しい命を迎えた生活となった。

食卓に寄り添い、私の枕元にそっと座り、時に甘えて、時に見守ってくれる。

でも、不思議と“喪失”という言葉はそこにはなかった。

祖母はもういない。

けれど、その想いは、今もそばにある。

ある春の朝、チロは玄関の前でふと立ち止まった。

空を見上げ、小さく一度だけ鳴くと、

ゆっくりと家を離れて歩き出した。

私は慌てて追いかけた。

だが、その背中は、まるで旅立ちを決めた者のようだった。

追いついたとき、チロは振り返って私を見つめた。

それは「もう大丈夫だよ」という目だった。

数日後、私は町の掲示板で、どこかの家で迷い猫が保護されたという知らせを見た。

写真には、よく似た猫が写っていた。

けれど私は、会いに行かなかった。

あれは、旅立ちだった。

祖母の想いを、私の中にしっかりと託した上で、

次の誰かへと向かった、静かな“贈り物”の旅立ちだったのだ。

その夜、私は祖母の仏壇に手を合わせた。

「おばあちゃん、ありがとう。

私、ちゃんと受け取ったよ。あなたの想いも、チロも」

窓の外には、やわらかな春の風。

その風の向こうに、あの猫の足音が聞こえた気がした――

静かな再会、そして旅立ち。

命は、今日も誰かの想いの中で、生きている。

おばあちゃん、ありがとう。

おばあちゃん、ありがとう。

第九章 : 祖母の最後の告白

あの夜、祖母の仏壇に手を合わせた私は、ふと視線を感じて振り向いた。

そこにはチロが、静かに座っていた。

その目はまっすぐで、ただ見つめるだけなのに、

「ついてきて」と、そう語りかけているようだった。

私は吸い寄せられるように立ち上がり、

チロのあとを静かに追った。

猫は迷いなく歩き、祖母の部屋へ入ると、

古い箪笥の前で立ち止まった。

まるで「ここだよ」と言わんばかりに、箪笥の引き出しを見つめる。

私はその引き出しを開けた。

底板の裏側に、小さな布袋が貼り付けられていた。

震える手でそれを外し、中を開けると――

一通の手紙が出てきた。

手紙の封には、私の名前が、やさしい字で書かれていた。

祖母の、あの手の温もりが思い出された。

私はその場に座り込み、静かに読み始めた。

「沙耶へ

この手紙を読んでいるということは、

私はもう、そっちの世界にはいないのかもしれないね。

ごめんね、いつも“もう大丈夫”って言ってたけど、

本当は、何一つ大丈夫なんかじゃなかった。

忘れることが多くなって、失うことが多くなって、

自分が自分でなくなる怖さに、私は押しつぶされそうだった。

でもね――チロが、私を支えてくれたの。

言葉を持たないのに、いつもそばにいて、

泣く夜も、苦しい朝も、静かに寄り添ってくれた。

チロは、ただの猫じゃない。

“あなたと出会わせるために来てくれた使者”なんだと思う。

私がもう、あなたに直接言葉を贈れなくなるそのときのために、

この子が、あなたを導いてくれるって――そう、信じていたの。

だから、どうかお願い。

これからは、あなたがチロを守ってあげて。

そしてもうひとつ、伝えたいことがあるの。

私は、あなたを本当に、心から愛していた。

誇りに思っていた。

あのとき抱きしめられなかった分まで、

今ここで、ぎゅっと抱きしめています。

どうか、幸せになってください。

おばあちゃんより」

読み終えたとき、私は声をあげて泣いた。

これまでどこかで「仕方ない」と受け止めてきた祖母の変化。

認知症という言葉に包まれ、見えなくなっていた“本当の心”。

それが、いまこの手紙で、はっきりと私に届いた。

「おばあちゃん……私、あなたのこと、ずっと忘れないよ」

涙が頬を伝い落ちたとき、

チロがそっと、私の膝の上に乗ってきた。

小さく、静かに、喉を鳴らしながら。

あたたかかった。

あの夜、祖母が私を優しく包んでくれたように。

それは、言葉ではなく、“想い”で繋がれた瞬間だった。

そして、私は気づいた。

祖母の最後の告白は、別れではなかったのだ。

それは、命をつなぐための「約束」だった。

読み終えたとき、私は声をあげて泣いた。

読み終えたとき、私は声をあげて泣いた。

第十章 : 猫が繋げたもの

春の終わり、私は静かに祖母の遺品を整理していた。

アルバム、手紙、縫い物道具――どれも祖母の温もりが詰まっていて、ひとつひとつが胸に迫る。

そのとき、ふと押し入れの奥から出てきたのは、ひとつの古びた日記帳だった。

日付は、私が生まれる前のものばかり。

そのページをめくると、祖母が長年綴ってきた「日々の想い」が、そこにあった。

日記には、祖母が若い頃に飼っていた猫の話、家族への想い、そして孤独と希望が綴られていた。

あるページにはこう書かれていた。

『人は、言葉を失っても、想いをつなげる生きもの。

だから私は信じている。この子(チロ)が、いつか、私の代わりに、誰かの心を照らしてくれると』

私は、その一節に言葉を失った。

祖母はすでに“その先”を見据えていた。

私に、命のバトンを渡す準備を、ずっとしてくれていたのだ。

あの猫――チロ。

祖母が旅立ったあとも、私のそばにいてくれたあの時間。

あれは、偶然なんかじゃなかった。

祖母の願い。

家族をつなげたいという祈り。

そのすべてが、猫というかたちで、私のもとへやってきた。

猫は、人の言葉を持たない。

だけど、その仕草や視線には、確かな“ことば”があった。

そっと寄り添い、黙って見守り、ときに導く。

それは、祖母と同じ“やさしさ”だった。

あの日以来、私は動物と暮らすことの意味を深く考えるようになった。

それはただの「癒し」や「家族」ではなく、

命の通訳、心の記憶装置――そんな大きな意味を持っているのかもしれない。

私は祖母の仏壇の前に、あの首輪をそっと置いた。

チロの、そして祖母の想いの証。

その下に、手紙を添えた。

『おばあちゃんへ。

あなたの願い、ちゃんと届きました。

チロは、私の心を救ってくれました。

そして私は、この想いをまた、誰かへ繋いでいきます。

命はめぐり、優しさは消えません。

ありがとう』

その夜、夢を見た。

あの縁側に、祖母が座っていて、その隣にチロがいた。

ふたりとも、穏やかな笑顔だった。

目が覚めると、胸の奥がすっと軽くなっていた。

想いは、確かに繋がった。

祖母から猫へ。

猫から私へ。

そして私から、まだ見ぬ誰かへ。

命は、血ではなく心でつながる。

それを教えてくれたのは、一匹の猫だった。

それから数ヶ月後。

私は保護猫のボランティア活動を始めた。

あの日のチロのように、

誰かをそっと癒やす命が、また新しい誰かと出会えるように。

猫が繋げたもの。

それは、命の記憶。

やさしさの形。

そして、想いがめぐるこの世界の、美しい秘密だった。

あなたの願い、ちゃんと届きました。

あなたの願い、ちゃんと届きました。

あとがき : 命は言葉を超えて想いをつなぐ

この物語は、一匹の猫と、一人の祖母、そしてその家族が紡いだ“静かな奇跡”の連なりでした。

猫が言葉を話すわけではない。

けれど、確かに彼は、私たちに“何か”を伝え続けていた。

祖母が最期まで大切にしていた存在、チロ。

彼は、ただの飼い猫ではなく、祖母の心の深奥に寄り添い続けた“もうひとつの家族”だったのだと思います。

遺された桐の箱、そしてそこに込められた祖母の記憶、手紙、折り紙の言葉たち。

そのどれもが、“命は想いでつながる”という真理を、私たちに静かに教えてくれました。

この物語の核にあるのは、「目に見えないものを信じる力」です。

たとえば――

目を閉じたときにふと浮かぶ誰かの笑顔。

過去の記憶の中で、心を温めるような言葉。

亡き人が遺した、ふとした癖や習慣が、自分の中に残っていることに気づいたとき。

それらは、すべて命が“残したもの”であり、

それを受け取った私たちは、“次に渡す者”なのかもしれません。

人は誰でも、人生のどこかで「別れ」を経験します。

けれど、それが終わりではなく、“つながりの始まり”だと気づけたとき――

悲しみは、静かな感謝へと変わっていくのです。

チロという猫は、私たちにその役割を果たしてくれました。

祖母の思い出の鍵を握り、家族に「言葉にならない愛」を届ける案内役として。

彼が最後に見せた背中、あの静かな旅立ちは、

まるで「これで大丈夫」という確信に満ちていました。

物語の最後で私は、風の音の中に祖母の声を感じました。

「ありがとう」と。

そして、きっともうひとつ――「これからも、よろしくね」と。

命は終わるものではありません。

姿を変え、想いとして受け継がれ、次の誰かの心に灯をともしていく。

たとえ血が繋がっていなくても。

たとえ言葉が通じなくても。

心と心は、静かに、たしかに手を伸ばすことができるのです。

どうか、この物語が、あなたの中の“あたたかな記憶”を思い起こすきっかけとなりますように。

そしていつか、あなた自身が誰かに“何かを託す日”が訪れたとき、

この静かな贈り物のことを思い出してくれたら――

それは、私にとってこの上ない喜びです。

命は、渡されていくもの。

言葉を超えた想いこそが、それをつなぐ橋となるのです。

祖母から私へ、私から誰かへ。

その“バトン”は、確かに手渡されている。

命は、終わりではない。

命は、渡されてゆくものだ。

言葉や記憶、温もりの中に、形を変えて生きていく。

祖母からチロへ。

チロから私へ。

そして、私からこの子たちへ。

血のつながりではない。

けれど、確かに心は通っていた。

むしろ“想い”だけが、いちばん強く、遠くまで届くのかもしれない。

ある晩、ふと目が覚めて窓を見た。

月明かりの中、屋根の上に一匹の猫がいた。

「……チロ?」

猫は、静かにこちらを見て、ゆっくりまばたきした。

まるで、「ちゃんとやれてるよ」とでも言いたげに。

私は微笑んで、そっと手を振った。

「ありがとう、チロ。……ちゃんと、渡したよ」

その瞬間、風が吹き抜けた。

どこか懐かしい香りを運びながら。

それは、祖母の声のようにも聞こえた。

――ありがとう。届けてくれて、ありがとう――

私は思った。

“命の終わり”は、何かの“始まり”なんだと。

そしてそれこそが、祖母が伝えたかった“最後のメッセージ”だったのかもしれない。

静かな夜。

遠くの空で星がまたたいていた。

その光は、今も生きている。

あの日、祖母が残した“手紙の意味”とともに。

命は、静かに、でも確かに――

誰かの手から、誰かの心へと渡されていく。

“命の終わり”は、何かの始まりなんだ。

“命の終わり”は、何かの始まりなんだ。

この内容は動画でもわかりやすくご紹介しています。

※動画はこのページ上部からご覧いただけます。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。