『沈黙の抵抗-還暦サラリーマンと銀行との戦い』

プロローグ:謝罪文のメール

「このたびは、ご迷惑をおかけしております。S地方銀行としても、誠心誠意、寄り添った対応を心がけてまいります——」

週に二度、決まって火曜と金曜の朝に届くそのメールの冒頭は、いつもそんな定型文から始まっていた。

けれど、Aさんはその文字を読むたびに、心臓を誰かにぎゅっと握り潰されるような息苦しさを覚える。

メールの送信元は、かつて親身にローンを組んでくれたはずの銀行——いや、いまや“追い込み屋”とも言える存在。

そこには続けざまにこう記されていた。

「今週中に対応いただけますでしょうか」

「いつ期限が切られるか分からない状況で、お早めにご対応ください」

催促。警告。脅しとも取れる表現。

あの柔らかな言葉の裏に、どす黒い圧力が滲んでいた。

Aさんの手が、小さく震える。

ディスプレイの明かりに照らされたその指先は、定年を迎えたばかりの還暦の男の人生が、音を立てて崩れていく様を物語っていた。

——自分は、騙されたんだ。

そう思っても、誰が耳を貸してくれるわけでもない。

「契約ですから」「ご自身の判断での投資ですから」。

そんな言葉ばかりが返ってくる。

気がつけば、Aさんの人生は“数字”に支配されていた。

3億円という借入額。

想定家賃収入0円。

月々の返済額、約100万円。

そして——“期限の利益の喪失”という、悪夢のような8文字。

返せなければ、一括請求。

払えなければ、物件は競売。

それでも足りなければ、借金だけが残る。

どこで間違えたのか。どこで引き返せばよかったのか。

その問いを、もう何百回も繰り返している。

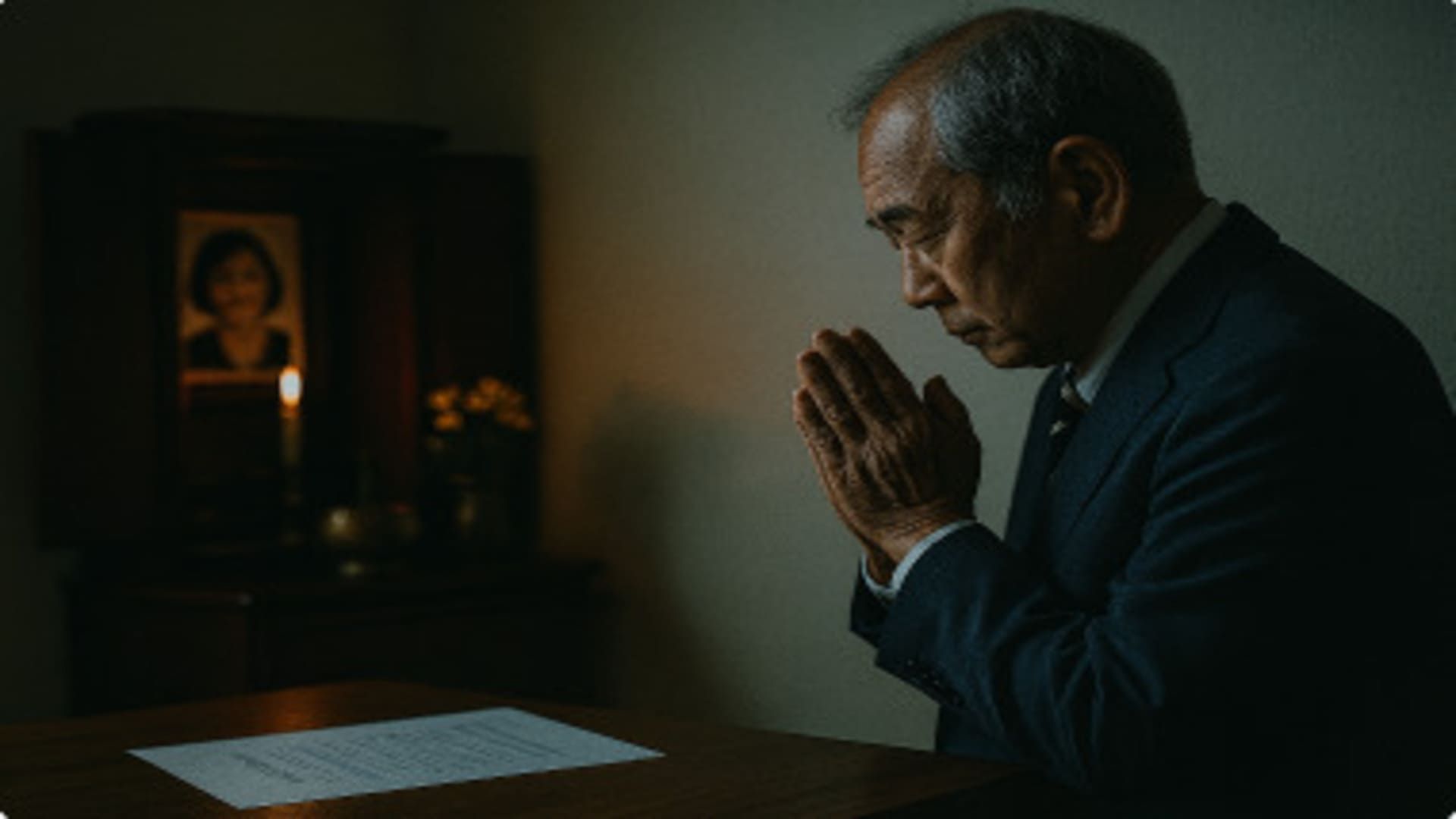

その朝、Aさんはふと、亡き妻の遺影に目をやった。

小さな仏壇の上で、妻は静かに微笑んでいる。

「なあ……オレ、間違ってたのか?」

ぽつりと漏れた言葉は、部屋の壁に吸い込まれていった。

誰にも頼れず、誰にも言えず、ただ日々を耐えるだけの生活。

でも、Aさんはまだあきらめていなかった。

なぜなら——

「……まだ、終わっちゃいない」

そう、自分の中の“何か”が、静かにそう呟いたからだ。

その“何か”の正体は、この物語の終わりまで、きっと誰にもわからない。

けれど、それは確かに彼を支えていた。

声もなく、名もなく。

それでも、誰かの人生を守り続けていた“英雄”が、ここにいた。

これは、誰にも知られずに戦った者たちの、もう一つの物語。

メールが届くたび手が震える ※以下イメージ画像

メールが届くたび手が震える ※以下イメージ画像

第一章:還暦の男と、3億円の借金

Aさんが“人生の分岐点”に立っていたのは、今からおよそ8年前のことだった。

当時はまだ50代半ば。定年退職まではもう少し時間があり、健康にも大きな問題はなかった。子育てもひと段落し、貯金もそれなりにある。——そんな状況だったからこそ、あの話に心が動いてしまったのかもしれない。

「年金代わりになりますよ。毎月家賃が入って、資産としても残ります」

営業マンの口調は実に滑らかだった。

都内の賃貸需要は高い、ローンはほぼ満額出る、管理はすべてお任せでいい——

「リスクはありますか?」と尋ねた時の答えも、鮮やかだった。

「もちろん、投資に絶対はありません。でも、過去のデータを見る限り、空室リスクは極めて低いですよ」

信じてしまった。いや、信じたかったのだ。

Aさんは銀行から紹介された投資用マンションの契約書に、震える手でサインをした。

そして始まった、“3億円の借金生活”。

——最初のつまずきは、意外にも早かった。

引き渡し直後、管理会社からの報告は「空室」だった。

「想定より入居者が決まるまでに時間がかかっておりまして……」

そう言われて数カ月、家賃収入はゼロのまま。

一方、ローンの返済は毎月しっかり口座から引き落とされていく。

元金と利息を合わせて、月に約100万円。

たちまち貯金は目減りしていった。

当初は「一時的なこと」と思っていた。

しかし、1年経っても入居率は低迷。

家賃が入ってもローンに届かず、赤字が膨らむ一方だった。

管理会社や銀行の担当に相談しても、返ってくるのは定型的な返答ばかり。

「市況の変化です」

「こちらも全力で対応しています」

「ご自身の判断でご契約いただいておりますので……」

責任は、すべてAさんの肩に乗せられていた。

返済が厳しくなり、やむなくローンの一部を滞納したとき、銀行から届いたのは——「支払い督促」。

内容は冷酷そのものだった。

再三の連絡に応じなければ、法的措置に進む。

「期限の利益の喪失」も検討する、とあった。

Aさんはその手紙を何度も読み返した。

「期限の利益」——つまり、月々の分割払いの権利を失い、借金全額を“今すぐ払え”ということ。

もちろん、そんな大金を用意できるはずがない。

だが、払えなければ競売。

競売で安く叩き売られれば、残るのは“借金だけ”という地獄。

自分の名義で買った数件の物件たち。

そこに“人が住んでいない”という現実が、こんなにも重く、恐ろしいものだとは——あのとき初めて知った。

Aさんは静かに、自宅マンションの窓から街を見下ろした。

夕暮れのオレンジが高層ビルのガラスに反射している。

その光景は美しくも残酷だった。

「こんなはずじゃなかった」

その言葉を、彼はもう何度、心の中で繰り返しただろう。

——でも、どうしても言えなかった。

妻にも、娘にも、本当のことは話せなかった。

「大丈夫だよ、順調だ」

そう笑ってみせるしかなかった。

自分が失敗したと、家族に知られるのが怖かった。

だが、現実は待ってくれない。

S地方銀行の担当者は、淡々と次の催促を送り続けてくる。

そこに情けはない。融通もない。ただ、数字だけが並んでいた。

そのとき、Aさんは思った。

——これはもう、個人の戦いじゃない。

「誰かが、おかしいと言わなきゃいけない」

そう思って、彼はひとつの小さな集まりに加わることを決意する。

「S銀行不正融資被害者の会」。

同じように、黙って搾り取られてきた人々が、そこにいた。

あの日、あの営業マンの言葉を信じた

あの日、あの営業マンの言葉を信じた

第二章:取り立ての声と、夜中の独白

夜中の2時。

Aさんは、いつものようにベッドの中で天井を見つめていた。

眠れない。いや、眠ることが怖かった。

目を閉じると、あの声が聞こえてくる。

「今週中にご対応をお願いします」

「支払期限を過ぎますと、対応が困難になります」

「このままですと、法的手続きに移行せざるを得ません」

——メールの中の、冷たい声。

担当行員の名前は記されているが、そこに人間味はなかった。

まるでAIが機械的に繰り返す言葉のように、Aさんの心を削っていく。

日中はなんとか気を紛らわせていた。

テレビの音を大きめにしたり、近所を散歩したり、新聞を広げて読んだり。

けれど、夜になるとすべてが無力になる。

部屋は静かすぎた。

聞こえるのは時計の針の音、冷蔵庫のモーター音、自分の心臓の鼓動——

そして、繰り返し浮かんでくる言葉。

「自己破産、するしかないんじゃないか……?」

Aさんは、心のどこかでその選択肢を考えていた。

けれど、どうしても踏み切れなかった。

理由は、借金ではない。プライドでもない。

——家族の記憶だった。

自宅の壁にかかった家族写真。

妻と、娘と、自分の三人で撮った最後の記念写真。

少しぼやけた笑顔と、ぎこちないポーズ。

でも、あの瞬間は確かに「幸せ」だった。

その幸せを、自分の選択で壊してしまった——そう思うと、胸が締め付けられた。

自分は一体、何を守ってきたのだろう。

何のために、40年も真面目に働いてきたのだろう。

あのマンションを買ったのも、老後のためだった。

娘に少しでも残してやれるものをと思ったからだった。

でも、残されたのは「借金」だけ。

妻には先立たれ、娘とも少し距離ができた今、

この部屋には「取り立ての声」しか響いていない。

Aさんは、ベッドから起き上がり、台所へ向かった。

小さな電気ポットで湯を沸かし、カップにインスタントコーヒーを注ぐ。

熱い湯気に、顔を少しだけ近づけて目を閉じた。

「……誰か、助けてくれ」

口に出したその言葉に、自分で驚いた。

そんなことを言う人間じゃなかった。

ずっと、自分のことは自分で何とかしてきた。

愚痴も、弱音も、人に見せるのは格好悪いと、そう思っていた。

けれど、この夜だけは違った。

胸の奥のどこかから、静かに声が漏れた。

「なあ……もう、無理かもしれないんだ」

——もし、妻が生きていたら、何て言っただろう。

きっと、こう言うだろう。

「まだ、大丈夫よ。あなたなら、きっと乗り越えられる」

そんな気がして、思わずカップを両手で握りしめる。

指先が震えていた。

でも、熱いコーヒーの湯気が、その震えを少しだけ和らげてくれた。

Aさんは、部屋の隅にある仏壇を見つめた。

そこには、亡き妻の写真と、娘が七五三のときに作った手作りの折り紙が飾られていた。

何年もそのままにしていたが、ふと手に取り、埃をはらう。

「……まだ終わらせたくない。終わっちゃいけないんだ」

その言葉に、誰かが応えるような気がした。

静寂の中で、Aさんはようやく、目を閉じることができた。

ほんの少しだけ、眠れるかもしれない——

夜明けは、遠いけれど。

はじめて聞く言葉が、こんなに重いとは。

はじめて聞く言葉が、こんなに重いとは。

第三章:家族の沈黙、娘との距離

「お父さん、最近なんだか元気ないね」

その言葉を最後に、娘との会話はしばらく止まっていた。

Aさんにはひとり娘がいる。

年の離れたひとりっ子で、今は地方で一人暮らしをしている社会人二年目の女性だ。

高校まではずっと自宅から通っていたが、進学を機に東京を離れた。

卒業後も就職先の関係で帰郷することなく、年に数回、盆と正月に帰省する程度の距離感になっていた。

本当なら、それでもよかったのかもしれない。

それが自然な成長のかたちだと、自分に言い聞かせていた。

けれど、今のAさんには「離れていること」が何よりも堪えていた。

この借金のこと、破綻寸前の現実。

いっそ正直に話してしまえば、少しは楽になるかもしれない。

けれど、それはどうしてもできなかった。

——父親として、言えなかった。

大学まで出してやった。

たまに帰ってきたときは、娘の好物だった唐揚げを多めに作った。

「味、ちょっと変わった?」と笑われても、「料理は奥さんのほうが上手だったな」と答えることで、会話のやりとりをつなげてきた。

だが、ある年の正月。

娘が実家の洗面所で偶然見つけた督促状の封筒を手にして、問いかけてきた。

「ねえ、これって……どういうこと?」

咄嗟にAさんは答えを濁した。

「ちょっとした行き違いでね。もう解決に向かってる」

娘は何かを察したように、それ以上は聞かなかった。

ただ、「……そっか」とだけ返して、その夜は珍しく早く部屋に引きこもってしまった。

それ以来、娘の表情には少し影が差すようになった。

連絡も以前より減り、電話をかけても「忙しいから、また今度」と切り上げられることが増えた。

Aさんは、自分の中で何かが崩れていくのを感じていた。

娘との距離は、物理的なものではなく、心の距離に変わっていた。

自宅のリビングに飾られた家族写真。

そこに映る娘の笑顔は、まだ高校生だった頃のものだ。

無邪気で、まっすぐで、自分を信じていた顔。

「俺は……その信頼を裏切ったのか?」

問いかけても、答えはない。

ただ、沈黙だけが返ってくる。

夜、仏壇に手を合わせながら、Aさんはそっと口を開いた。

「なあ……お前なら、娘に何て言ってやる?」

亡き妻の写真は、静かに微笑んでいた。

Aさんはその笑顔に背を向けるように、そっと立ち上がる。

娘に心配をかけたくない。

でも、本当は誰よりも、娘にそばにいてほしい——

そんな矛盾した想いが、Aさんの胸を締め付けていた。

その夜、久しぶりに娘からLINEが届いた。

画面に表示されたのは、たった一行の短いメッセージだった。

「お父さん、無理してない?」

Aさんは、しばらくスマホを見つめたまま動けなかった。

そして、ため息とともに、たった一言だけ返信を送った。

「大丈夫だよ」

本当は、大丈夫なんかじゃない。

でも、その嘘を選ぶことが、父親としての最後の誇りのような気がして——

彼はそっと画面を閉じた。

何も言えない。家の中に冷たい風が流れていた。

何も言えない。家の中に冷たい風が流れていた。

第四章:弁護士との出会い

S地方銀行から届いた「支払い督促」——それは、ただの書類ではなかった。

薄い封筒一枚が、Aさんの心を完膚なきまでに叩き潰した。

内容は冷静で、機械的だった。

「このまま支払いがなされない場合、法的手続きに移行します」

「期限の利益を喪失させることを検討いたします」

文面に感情は一切なく、そこにあったのは「数字」と「命令」だけだった。

Aさんは震える手でその紙を握りしめ、深く息を吐いた。

机の上には、未払い分の計算書と、家賃収入の報告書。

どれも現実を突きつけるものばかりだった。

そのとき、ふと目に留まったのは、一枚のチラシだった。

以前、ポストに入っていたもので、「不動産トラブル・投資被害の無料相談会」とある。

普段ならすぐ捨てていたであろうその紙を、なぜかAさんは保管していた。

きっと、心のどこかで「誰かに助けを求めたかった」のかもしれない。

——翌週、Aさんは初めて、弁護士事務所のドアを叩いた。

都内の小さなビルの一角。

その事務所は派手さはなく、受付にも人の気配はなかった。

代わりに、カウンターに置かれた呼び鈴を鳴らすと、しばらくして若い男性が現れた。

「こんにちは。ご予約の……Aさんですね?」

スーツ姿のその弁護士は、年齢こそ若そうだったが、落ち着いた物腰でAさんを迎え入れた。

名刺には「榊原健太郎(弁護士)」と記されていた。

応接室で向き合ったとき、Aさんは何を話せばいいのかわからなかった。

自分の失敗を、初対面の他人に語ることに強い抵抗があった。

けれど、榊原弁護士はじっと黙って、Aさんの言葉を待っていた。

沈黙のあと、Aさんはゆっくり口を開いた。

「……投資用のマンションを、買ってしまったんです」

そこから言葉は、止まらなかった。

家賃が入らなかったこと、ローンの返済ができなくなったこと、

S地方銀行からの取り立て、家族に言えずに苦しんでいること——

気づけば1時間以上、Aさんは話し続けていた。

榊原は時おり相槌を打ち、必要なところだけ丁寧に質問した。

全てを聞き終えたあと、彼はこう言った。

「Aさん、それは……典型的な不正融資の可能性がありますね」

Aさんはその言葉に、初めて「自分の苦しみが、理解された」と感じた。

「被害者は、あなただけじゃありません」

「私の事務所では、同じようなケースを複数扱っています」

「もしよろしければ、“S地方銀行不正融資被害者の会”をご紹介しましょう」

——同じように、苦しんでいる人が、他にもいる?

Aさんの胸の奥に、わずかな灯がともった。

これまでずっと、ひとりで戦ってきた。

誰にも言えず、家族にも頼れず、自分の中にすべてを押し込んできた。

だが今、自分と同じような人が“集まっている場所”があるという。

「……会ってみたいです。その人たちに」

そう答えるAさんの目には、ほんの少し光が戻っていた。

それは「希望」などという大げさなものではなかった。

けれど、確かに「絶望の中に差し込んだ、わずかな光」だった。

その帰り道。

Aさんは久しぶりに、まっすぐ前を見て歩いた。

自分が今どこにいて、これからどうすればいいのか。

まだ分からない。

けれど、もう一歩踏み出せたことが、たしかに胸に残っていた。

「支払い督促状」その紙切れが彼を動かした。

「支払い督促状」その紙切れが彼を動かした。

第五章:“自己破産”という言葉

その言葉を、初めて声に出して読んだとき——

Aさんの体は、びっくりするほど静かに震えた。

「自己破産」

たった四文字。

けれど、それはあまりにも大きな意味を持っていた。

人生を畳むという響き。

積み上げてきたすべてを、紙切れ一枚で手放すような感覚。

Aさんは、その言葉をずっと心のどこかで遠ざけてきた。

弁護士の榊原から、その選択肢を初めて口にされたのは、相談を始めて数週間後だった。

「……正直に申し上げます。現状のまま収入が改善せず、返済が継続困難であれば、“自己破産”も一つの手段です」

榊原は言葉を選びながら、淡々と説明してくれた。

自己破産とはなにか。

どういう条件で、どんな手続きが必要で、どんな結果が待っているのか。

法的な仕組みとしては、すべて筋が通っていた。

けれど、Aさんの心には、別の問いがこだましていた。

——本当に、そこまで落ちるしかないのか?

Aさんは、40年以上、誠実に働いてきた。

遅刻もしなければ、不正もせず、人の道から外れることなく生きてきた。

給料は決して高くはなかったが、家族を養い、娘を大学まで送り出し、つつましく暮らしてきた。

その自分が、今、「自己破産」という選択肢に手を伸ばそうとしている。

夜、自宅の仏壇の前に座りながら、Aさんはつぶやいた。

「……ごめん。情けないな」

亡き妻の写真は、何も言わずに微笑んでいた。

その笑顔が、逆に苦しかった。

——お前なら、どうする?

返事はなかった。

けれど、Aさんの胸にふと蘇ったのは、かつて妻が言ったひとことだった。

「あなたは、“逃げる人”じゃないでしょ?」

あの言葉は、いまでも胸に刺さっている。

だが、これは逃げなのか?

違う。

むしろ、「これ以上、家族を巻き込まないための決断」なのかもしれない。

このままズルズルと借金を抱え続ければ、娘にも迷惑がかかる。

相続の際に負債が残ることもある。

「破産=終わり」ではないと、榊原は言っていた。

それは「人生のリセット」であり、「第二のスタートライン」だと。

それでも、Aさんの心は葛藤に揺れ続けていた。

“再出発”という言葉が、あまりにも空虚に感じられたからだ。

その夜、久しぶりに娘から電話がかかってきた。

Aさんは驚いたが、すぐに受話器を取った。

「お父さん……声、変だよ? 体調、大丈夫?」

「ん? ああ、大丈夫。ちょっと風邪気味かな」

嘘だった。

けれど、どうしても本当のことを言う気にはなれなかった。

「また帰るね。ちょっと休み取れそうだから」

その言葉に、Aさんはかすかに笑った。

「……おう、待ってるよ」

受話器を置いたあと、Aさんはもう一度、机の上の書類に目をやった。

そこには、榊原から送られてきた「破産申立てに関する説明資料」があった。

読み込んでは閉じ、また読み返してはため息をつく。

その繰り返しの中で、Aさんはふと、こう思った。

——これは、人生を諦める手続きじゃない。

これは、もう一度人生にしがみつくための、最後の選択肢なんだ。

その瞬間、Aさんは心の中で何かが静かに切り替わるのを感じた。

「……もう少しだけ、あがいてみよう」

“自己破産”という言葉は、まだ彼の中で結論ではない。

でも、その言葉に真正面から向き合える自分が、ようやく現れた。

それは、静かな決意だった。

誰にも見せない、誰にも気づかれない。

でも確かにそこにある、“沈黙の抵抗”の始まりだった。

「真面目に40年働いてきたのに、丸裸になれと言うのか」

「真面目に40年働いてきたのに、丸裸になれと言うのか」

第六章:亡き妻の手紙

部屋の隅にある、古びた引き出し——

Aさんは、ふとした拍子にその中を開けていた。

それは、妻が亡くなってから一度も触れていなかった場所だった。

封筒、写真、薬の説明書、メモ帳……

生活の痕跡が、そのままそこに眠っていた。

その中に、ひときわ目を引く薄い便箋があった。

クリーム色の紙に、見覚えのある筆跡。

震える手で封を開け、便箋を取り出した瞬間、Aさんの心は一瞬で過去へと引き戻された。

それは、妻が亡くなる数ヶ月前に書いていた、「未来のあなたへ」と題された手紙だった。

あなたへ

この手紙を見つけたということは、私がいなくなったあとなのでしょうね。

なんだか想像すると変な感じだけど、きっとあなたは、私がいなくても大丈夫。

でも、もしも何かに迷っていたり、つらい思いをしていたら——

少しだけ、私の声を思い出してくれたら嬉しいな。

あなたは、まじめで、不器用で、優しすぎる人です。

私は、そんなあなたにたくさん助けられてきました。

辛いときは、声に出して泣いていいんです。

頑張らなきゃって思い詰めないで。

自分を責めないで。

どんなときも、あなたの選んだ道を私は信じています。

そして——

誰かのために、まだあなたができることがあるなら、どうかそれを忘れないでください。

文字を追ううちに、Aさんの視界がぼやけていった。

気がつけば、便箋の上に涙がこぼれていた。

「……なんで今なんだよ……」

しゃがみ込み、声を押し殺して泣いた。

ずっと我慢してきた涙が、そこではもう止まらなかった。

借金、催促、裁判、破産——

心を閉じて、耐えて、誰にも言えずに生きてきた。

でも、妻だけは、最初から見抜いていたのかもしれない。

「誰かのために、まだあなたができることがあるなら」

その言葉が、Aさんの胸に深く突き刺さった。

この借金は、確かに自分の判断の結果だった。

でも、それと同じくらい、彼は「誰かに寄り添いたい」と思っていた。

同じように苦しんでいる人たちと出会い、声を聞き、分かち合った。

「まだ……終わりじゃないんだな」

ぽつりと漏らしたその言葉は、静かな夜の部屋の中で小さく響いた。

そしてその背中を、仏壇の写真の中の妻が、変わらぬ笑顔で見つめていた。

Aさんは、便箋をそっと元の封筒に戻し、大切に引き出しにしまった。

「ありがとう」

それだけを、声に出して言った。

それは、彼の中で何かが変わり始めた瞬間だった。

もはや「自分のために生きる」ではなく、「誰かのために、もう一度立ち上がる」ために。

泣いたあと、不思議と心が軽くなっていた。

彼の中の“沈黙のヒーロー”が、ようやく歩き出したのかもしれない。

机の奥から見つかったぃっつの手紙。

机の奥から見つかったぃっつの手紙。

第七章:影で支え続けた存在

その日、Aさんはいつものように通帳を開いて、記帳を行った。

日課のようになっていた残高確認。

しかし、その中に見覚えのない入金があることに気づいた。

「振込:毎月五千円 名義不明」

最初は見間違いかと思った。

だが、ページをめくると、同じ金額が毎月一度、きっちりと振り込まれていた。

始まりは——妻が亡くなった翌月。

その日から、欠かすことなくずっと続いていた。

「……これは、いったい誰が?」

思い当たる人はいなかった。

親戚でも、友人でも、娘でもない。

名義も記載されず、ただ“匿名”という表示だけが残っていた。

Aさんは、しばらく通帳を見つめたまま動けなかった。

五千円——決して大きな金額ではない。

けれど、その小さな支えが、彼の心をどれだけ温めたか。

なぜ気づかなかったのだろう。

なぜ、今まで何も考えずに流してきてしまったのか。

その“静かな善意”が、ずっと彼の背中を押していたのかもしれないのに。

Aさんは、記帳された日付をノートに書き写しながら、思い出をたどっていった。

振り込みがあった日——

ちょうどその月は、ローンの引き落とし額が足りなくて、延滞を避けるためにギリギリ補填できた月だった。

別の月には、風邪で寝込んでいたが、その五千円で食材を買ってしのいだ。

見えない誰かが、確かに「そばにいてくれた」のだ。

——その誰かは、誰だろうか?

Aさんの中で、ひとつの名前が浮かんだ。

義母。

妻の実家の母親。

Aさんが「義理の母」と呼ぶには少し距離のあった人だが、妻が亡くなって以降も、何度か連絡をくれていた。

多くは語らなかったが、「身体だけは大事にね」と、短い言葉をくれた。

だが一度、こんなことを言っていたのを思い出した。

「あの子がいなくなっても、あなたは一人じゃないわよ。……見えないだけで、ちゃんと誰かが見てるから」

あのときは、ただの慰めのつもりかと思っていた。

けれど、もしかしたら——

Aさんはすぐに、義母に電話をかけようと思った。

だが、直前で手が止まった。

名乗らないということは、「知られたくなかった」のかもしれない。

それを詮索するのは、違う。

Aさんは電話をかけるのをやめ、代わりに便箋を一枚取り出した。

そこに、静かに書き始める。

ご無沙汰しております。お元気でしょうか。

こちらは、相変わらずです。

ただ、今日は少しだけ、感謝の気持ちを伝えたくて手紙を書きました。

この数年、本当にいろんなことがありました。

でも、なんとかここまで来ることができたのは、

……言葉にはできないけれど、何かにずっと、支えられてきたような気がするからです。

心から、ありがとうございます。

あて名も、差出人も、あえて書かないまま、その手紙は引き出しにそっとしまわれた。

Aさんは、何かが報われたような気がしていた。

見えない存在。名もなき支え。

声もなく、ただそっと背中に手を添えてくれるような優しさ。

それはきっと、この世界に確かに存在する——

**“サイレントヒーロー”**そのものだった。

毎月少額ながら振り込まれていた”無記名の支援金”

毎月少額ながら振り込まれていた”無記名の支援金”

第八章:娘との再会、涙の食卓

その日は、朝から雨が降っていた。

静かな梅雨の午後、Aさんは台所で、久しぶりに包丁を握っていた。

娘が帰ってくる——それを聞いたのは数日前の電話だった。

「お父さん、来週少しだけ休みが取れそう。帰ってもいい?」

Aさんは驚いたが、素直に嬉しかった。

返事をする前に、喉の奥が熱くなったのを必死でごまかした。

「ああ……うん。待ってるよ」

電話を切ったあと、冷蔵庫を開いて食材を確認した。

何を作ろうか迷ったが、結局いつもの「唐揚げ」と「卵焼き」に決めた。

娘が子どもの頃から好きだった定番の味。

不器用な父親ができる、精一杯のごちそうだった。

玄関のチャイムが鳴いたのは、午後4時すぎ。

扉を開けると、マスクをした娘が立っていた。

「ただいま」

「……おかえり」

それだけのやりとりに、何かがじんわりと込み上げてきた。

リビングに入ると、娘は少しだけ部屋を見回し、仏壇に向かって手を合わせた。

「お母さん、久しぶり」

その声を聞いた瞬間、Aさんはこみ上げるものを抑えきれず、キッチンへ逃げるように向かった。

夕飯の時間。

テーブルには、唐揚げと卵焼き、味噌汁とご飯。

シンプルだけど、どこか懐かしい、家族の記憶を呼び戻すような献立だった。

娘は黙って箸をつけ、ゆっくりと味わうように食べていた。

「……お父さん」

突然、娘が口を開いた。

「この前、通帳見たの。お母さんの法要のとき、引き出しの中に入ってたやつ……あれ、知らない振込があったでしょ?」

Aさんは箸を止めた。

何も言えず、ただ小さくうなずいた。

「私じゃないよ。でも、誰かがずっと、支えてくれてたんだね」

娘の声は穏やかだった。

「お父さん、本当はもっと早く言ってほしかった。

苦しかったでしょ? ひとりで抱えて……そんなの、ずるいよ」

その一言に、Aさんの心の堤防が崩れた。

「……ごめんな」

ぽつりとこぼれた声は、震えていた。

「なんて言っていいかわからなかった。自分が情けなくて……怖くて……」

言葉にならない思いが、涙となって頬を伝った。

娘も、箸を置いて、うつむいた。

「私、ずっと“お父さんは大丈夫”だと思ってた。

でも、そう思いたかっただけかもしれない」

しばらく、二人は黙っていた。

ただ、雨の音だけが、窓の外で優しく響いていた。

やがて、娘が立ち上がって、Aさんの隣に座った。

「お父さん、唐揚げ……ちょっとしょっぱいね」

「そうか?」

「でも、昔と同じ味で、なんか泣きそうになった」

「……お前、もう泣いてるよ」

ふたりは、ふっと笑った。

笑いながら、泣いた。

その涙は、怒りでも悔しさでもなかった。

ただただ、家族としての時間が戻ってきたことへの、温かい涙だった。

その夜、Aさんは久しぶりに深く眠った。

何年ぶりかもわからないくらい、静かで穏やかな眠りだった。

そして彼は確かに感じていた。

この瞬間だけは、自分はひとりじゃないと——

そう思えることが、どれほど心を支えるものかを。

久しぶりに囲んだ家族の食卓

久しぶりに囲んだ家族の食卓

第九章:銀行との最終交渉

窓口のガラス越しに、銀行の職員が深々と頭を下げた。

しかし、その低頭とは裏腹に、Aさんの胸の奥には別の重さがのしかかっていた。

ここまで来るのに、どれほどの勇気が要っただろうか。

——今日、自分の人生を決定づける“最後の交渉”に挑む。

S地方銀行の本店応接室。

重厚な木製のドアと、人工的な芳香。

空調の効いたその部屋で、Aさんはスーツを着て椅子に腰をかけていた。

その姿は、かつての営業マン時代を思い起こさせるほど、背筋がまっすぐだった。

だが、その内側では、鼓動が鳴り響いていた。

担当者の前に座ったのは、Aさんと、榊原弁護士。

そして向かい側には、銀行側のリスク管理室の課長と、その下に控える若い行員。

「本日は、お忙しい中お時間いただき、誠にありがとうございます」

マニュアル通りの挨拶が交わされたあと、沈黙が訪れた。

Aさんは、弁護士の助けを借りながら、自らの言葉で話し始めた。

「私は……このローン契約について、不適切な説明があったと思っています。

空室リスクも、実際の返済負担も、事前にきちんと知らされていなかった。

そして今、私は人生の再出発を前に、選択を迫られています」

銀行側の課長は無表情でうなずいた。

「契約時の書面には、すべてご署名いただいております。ご理解のうえでのご契約と……」

「それが“形式上”でしかなかったから、問題だと言っているんです」

榊原弁護士がやや強い口調で割り込んだ。

「Aさんのように、同様のローンで生活破綻に追い込まれた方が何人もいます。

すでに調停も進んでいる以上、銀行側の一方的な督促や“期限の利益喪失”を盾にした圧力は、社会的にも問題視されています」

一瞬、空気がピリついた。

Aさんの手が膝の上でわずかに震えている。

けれど、彼は逃げなかった。

「……私は、逃げるつもりはありません。

返せるものは返したい。でも、今の条件では、生活そのものが破綻します。

私には、守りたい家族がいるんです」

静かな声だった。

だが、その言葉には重みがあった。

長い沈黙のあと、課長は資料に目を通しながら、ようやく口を開いた。

「……一括返済請求については、当行としても慎重に対応を検討しています。

条件の見直しを含め、調停を通じて協議を進める方向でよいと考えます」

その言葉に、Aさんは深く頭を下げた。

「ありがとうございます。

私のような者の言葉に、耳を傾けていただけて、本当に……」

そのとき、思わず言葉が詰まった。

——自分の声が、誰かに届いた。

ずっと沈黙の中で耐えてきた声が、ようやく認められた。

榊原が小さくうなずいた。

「これが終わりではありません。

でも、確実に“希望の入口”には立てましたね」

交渉の帰り道、外はすでに夕暮れだった。

Aさんは、スーツの襟を正しながら、空を見上げた。

雲の切れ間から差し込む夕日が、街を優しく照らしていた。

その光は、まるで「よくやった」と背中を押してくれるようだった。

「……まだ、俺は終わっちゃいない」

そう、もう一度自分に言い聞かせて歩き出したその背中は、

確かに“ひとりではなかった”。

最後通告が届いた日、彼は自ら出向いた。

最後通告が届いた日、彼は自ら出向いた。

第十章:沈黙の抵抗

朝、カーテン越しに差し込む光が、畳の上に静かな輪を描いていた。

Aさんは、目を閉じたままその温もりを感じていた。

時計の針の音。遠くで聞こえる鳥の声。湯が沸く音。

どれも何年も変わらぬ日常の音なのに、今日だけは違って聞こえる。

——今日で、すべてが終わる。

そんな感覚があった。

だが同時に、「これから始まる」という気配も、確かにあった。

前日、榊原弁護士から連絡があった。

銀行との再交渉は最終的に調停でまとまり、Aさんのローンは返済条件が再設定された。

月々の支払額は大幅に見直され、残債の一部は減額されるという異例の和解。

破産申立ては見送られ、Aさんは“自分の足で、人生をやり直す”選択を手にした。

「……生き延びた、って言っていいんでしょうか」

榊原にそう尋ねたとき、彼は静かに笑っていた。

「いいえ、“これから生きる”ということですよ、Aさん」

その言葉は、何より温かかった。

その朝、Aさんはスーツに袖を通した。

ネクタイを締めるのは、いつぶりだろうか。

しわのある手で丁寧に結ぶ姿は、少しぎこちなくも見えたが、どこか誇らしげだった。

向かったのは、市民センターで開かれる「不正融資被害者の会」の集会だった。

これまで、何度も顔を出しては、発言できずに帰った場所。

しかし今日だけは、違う。

小さな講堂には、同じような境遇の人々が集まっていた。

年齢も、境遇も、背負ってきた事情もさまざまだが——

誰もが「沈黙の苦しみ」を抱えていた。

会が始まり、司会者が紹介する。

「それでは本日、和解が成立された方から、少しだけお話をいただければと思います」

Aさんの名が呼ばれた。

拍手はなかった。

誰もが真剣な表情で彼を見ていた。

壇上に立ったAさんは、少しだけ目線を下げ、深く頭を下げた。

そして、語り始めた。

「……私は、三億円の借金を背負い、妻を失い、娘との関係も壊れかけていました。

自分が信じたものが崩れたとき、人は本当に、声が出なくなるんですね」

そう言って、少し笑った。

「でも、不思議です。誰にも話せなかったはずなのに、こうして今、ここで話しています。

それは、誰かが私を見ていてくれたからです」

沈黙の中で支え続けてくれた亡き妻の手紙。

匿名で振り込まれていた五千円。

娘との涙の再会。

そして、同じ痛みを知る人たちの存在。

「誰かの声に耳を傾けることが、どれほど救いになるか。

私は、それを身をもって知りました。

……だから、私も誰かの声に応えられる人間でありたい。

そう思っています」

その瞬間、会場の奥で、小さな拍手が起きた。

それは、単なる感謝の拍手ではなかった。

「自分のことを語ったその勇気」への、静かな称賛だった。

——それこそが、Aさんが積み重ねてきた「沈黙の抵抗」の意味だった。

集会のあと、何人かがAさんに声をかけてきた。

「私も同じような物件に手を出して……」

「破産を考えていたけど、まだ話せる場所があると思えました」

「よかったら、今度少しお話しできませんか」

Aさんはひとりひとりに、ゆっくりとうなずき、名刺代わりのメモ用紙を渡した。

その帰り道。

雨がぽつり、ぽつりと降り始めていた。

傘を持っていなかったが、Aさんはそのまま歩いた。

濡れることが、今日はなぜか心地よかった。

空を見上げると、雲の合間から薄日が差し込んでいた。

その光は、たしかに彼の足元まで届いていた。

「……誰かのために、生きてみるのも悪くない」

小さくつぶやいた声は、風に紛れて消えた。

けれど、確かに彼の中には、“未来へ進む決意”があった。

静かに、そして確実に。

今日もまた、誰にも気づかれず誰かを支えようとする、小さな英雄が一歩を踏み出す。

それが、“沈黙のヒーロー”という生き方だった。

「立ち向かい続けた男の人生」沈黙の中に宿る”英雄の姿”

「立ち向かい続けた男の人生」沈黙の中に宿る”英雄の姿”

エピローグ:サイレントヒーローとは誰だったのか

「お父さん、この写真……懐かしいね」

娘がそう言って持ってきたのは、一枚の古いアルバムだった。

そこには、まだ妻が元気だった頃の家族旅行の写真が挟まっていた。

河原で笑いながら石を投げるAさん。

娘が川に落ちて泣きそうな顔をしているのを、妻がタオルで包んであやしている。

——何気ない、でも確かに幸せだった瞬間が、そこにあった。

「ねえお父さん。あの頃、私たちって何も知らなかったね。

お金のことも、将来のことも、全部“何とかなる”って思ってた」

「……そうだな。何も知らないって、ある意味では幸せだ」

娘は苦笑いしながら、ふと顔を上げた。

「でも、もし“何かあった”ときに、誰かがそっと手を差し伸べてくれてたとしたら……

それって、本当にすごいことだよね」

Aさんは、黙ってうなずいた。

匿名で届き続けた五千円。

それは誰のものか、今も確証はない。

けれど、それを「名乗らなかった」という事実こそが、すべてを物語っていた。

自分のことを誇示せず、見返りも求めず、ただ“そばにいてくれた”人。

それは、血縁でも、法律でも定義できない存在。

そして、Aさん自身も、今では少しだけ分かる気がしていた。

本当の“支える”という行為は、音を立てずに行われるものだと。

ふと思い出したように、Aさんは自室に戻り、引き出しの中からあの手紙を取り出した。

亡き妻が、あの日残してくれた手紙——

「あなたは、不器用だけど、人の痛みに気づける人です。

だからどうか、あなたのその優しさを、これからも誰かのために使ってください」

それをもう一度読み返し、Aさんは小さく笑った。

「俺、少しはできてたかな……」

仏壇の前に座り、手を合わせる。

あの頃は、一日生き延びることで精一杯だった。

今は違う。

誰かの声に耳を傾ける余裕が、少しだけ生まれた。

それは、英雄と呼ばれるような行動ではないかもしれない。

拍手も称賛も、メディアもいらない。

けれど確かに、小さな“恩送り”がそこにはあった。

娘が振り返る。

「ねえお父さん、“サイレントヒーロー”って、本当にいると思う?」

Aさんは、少しだけ考えてから、こう答えた。

「……いるさ。

きっと、どこにでもいる。

気づかれないように、そっと生きてる。

でも、誰かの人生を、確実に支えてる。

もしかしたら、それは——」

Aさんは言葉を止め、娘の顔を見た。

「——自分自身の中にも、いるのかもしれないな」

夕日が差し込む部屋の中で、ふたりはしばらく無言のまま座っていた。

外からは、近所の子どもたちの笑い声が聞こえていた。

誰にも知られず、誰にも見えず、

それでも確かに誰かの人生を変えている“英雄”たちが、この世界にはいる。

それが、

サイレントヒーロー。

そしてその物語は、今日もどこかで静かに続いている。

誰かのために、ただ立ち続けた人が、今日もどこかにいる。

誰かのために、ただ立ち続けた人が、今日もどこかにいる。

この内容は動画でもわかりやすくご紹介しています。

※動画はこのページ上部からご覧いただけます。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。