『声なき叫び――ある夫婦の最期の365日』

プロローグ : 裁かれることになった人

法廷の空気は、重たく、冷たい。

硬い木製の長椅子に座る傍聴人たちは、誰もが無言のまま、前方の男を見つめていた。

その男は、80歳の老人だった。

背中は少し丸まり、白髪は整えられているが、どこか儚げだ。

大きな事件を起こした人物には見えない。

むしろ、近所で野菜を配って歩いていそうな、穏やかな顔だった。

だが、今この瞬間、彼は「被告人」と呼ばれている。

「では、起立してください」

裁判長の声に応じ、老人はゆっくりと立ち上がる。

手は震え、視線は床に落とされたままだ。

彼の姿を目にして、傍聴席の空気が微かにざわついた。

──なぜ、この人が、ここにいるのか。

誰もが、その疑問を抱いていた。

裁判員席に座る人々もまた、戸惑いを隠せない。

「殺人罪」と記された起訴状と、そこに立つ老人の穏やかな顔。

そのギャップが、現実感を遠ざけていた。

「被告人、あなたは……」

検察官が淡々と罪状を読み上げる。

「妻の首を絞め、死亡させた疑いがあります」

言葉が法廷に落ちるたび、老人は小さくうなずく。

否定する様子はなく、涙も流れない。

ただ、目の奥に沈む影が、彼の内面を物語っていた。

傍聴席の一番後ろで、誰かが小さく息を呑んだ。

──どれほどの想いが、この人をここまで追い込んだのか。

物語は、ここから始まる。

静かな老人が辿った“声なき叫び”と、

その先にあった、深い愛と罪の記録を辿る旅が、いま幕を開ける。

「殺人罪」と記された起訴状と、そこに立つ老人 ※以下イメージ画像

「殺人罪」と記された起訴状と、そこに立つ老人 ※以下イメージ画像

第一章 : 優しい人

その人を初めて見たのは、工場の薄暗い朝だった。

雨上がりの舗装路がまだ濡れていて、空は灰色だった。

18歳になったばかりの彼女は、見習いとして縫製工場に入ってきたばかりだった。

「おはようございます」

すこし緊張気味に頭を下げたその声は、澄んでいて、まっすぐだった。

男は、そのとき27歳。職長として若い職人たちの面倒を見ながら、

毎朝一番に工場に来ては鍵を開け、掃除をしていた。

それから数日後、彼女が裁断台の前で生地を落としてしまった。

慌てて拾おうとしたとき、男が無言で代わりに拾い上げて渡した。

「ありがとう」と小さく微笑んだ彼女の頬が、ほんのり赤く染まっていたことを、

男は何十年たっても忘れなかった。

二人が結婚したのは1960年。

高度経済成長期の始まりで、日本がまだ貧しくも希望にあふれていた時代だった。

式は近所の神社で、ごく身内だけの質素なもの。

彼女は姉から譲り受けた白無垢を着て、男はレンタルのスーツを着た。

それでも、ふたりは笑っていた。あたたかい春の日だった。

男は小さな工場を立ち上げ、縫製の仕事に打ち込んだ。

彼女もまた、家庭を守りながら、忙しい工場の手伝いもこなした。

朝は5時に起きて夫と子どもの弁当を作り、

昼には作業場に立ち、夜は帳簿を広げて眠りに落ちる。

そんな生活が、当たり前だった。

子どもは3人授かった。

長男、次男、三男と、男の子ばかりだったが、

家の中はいつもにぎやかで、笑い声が絶えなかった。

「今日は何の魚?」「ねえ、パパ怒ってるよ」「ママ、明日お弁当3つね!」

そう言って走り回る子どもたちに囲まれながら、

彼女は常に中心にいた。

疲れているはずなのに、怒った顔はほとんど見せなかった。

台所に立つ姿は、どこか誇らしげで、美しかった。

男は時折、自分の作業を止めて、黙って彼女の横顔を見ていた。

「この人と、よく出会えたな……」と心の中で思った。

口にはしなかったが、その気持ちは年を重ねるごとに、強くなっていった。

40代後半になると、夫婦で旅行にも出かけるようになった。

大きな旅館や高級な食事には縁がなかったが、

川沿いの民宿で食べた朝炊きのご飯や、

木造の風呂に肩まで浸かって交わした何気ない会話が、宝物のように残っている。

「これ以上、何かいらんね」

夜の縁側で、虫の音を聞きながらそうつぶやいた彼女に、

男は少し照れながらうなずいた。

定年後は、シルバー人材センターに登録して、

公園の草刈りや清掃の仕事を週に何日か入れた。

それ以外の日は、2人で畑に出て、

きゅうり、なす、さつまいも、ねぎ……季節の野菜を育てた。

「お義父さん、売れるレベルですよ!」と嫁に褒められると、

彼女は「そんな大したもんじゃないよ」と笑って首を振ったが、

嬉しそうに種のカタログをめくっていた。

「今日も暑いね」

「うん、でも土触るのは気持ちええわ」

そんな会話が、静かに流れる日々だった。

孫ができたとき、彼女は大喜びだった。

男もまた、照れながら抱っこをして、

「こいつ、俺より目が大きいな」と笑った。

孫たちは夏になると泊まりに来て、庭で花火をした。

夕食のあと、スイカを切る手元を見ながら「やっぱ、ばあちゃんのスイカが一番や」と言ってくれたことが、何よりの誇りだった。

夜、二人で布団に入る前、

彼女はよく「もう十分幸せだったなぁ」と言った。

「なんで、そんなこと言うんや」

「だって、あなたが一緒にいてくれたからだよ」

男はそのたびに黙って頷いた。

言葉にできない想いが、たしかにあった。

彼女の手を握ると、それだけで胸がいっぱいになった。

そんな日々が、永遠に続くと信じていた。

老いは、少しずつ進んでいたけれど、

一緒にいられることが当たり前だと思っていた。

けれど、ある日を境に、

彼女の瞳の奥から、“いつもの彼女”が少しずつ遠のいていった。

それが、どれほど残酷なことだったのか──

男は、まだ知る由もなかった。

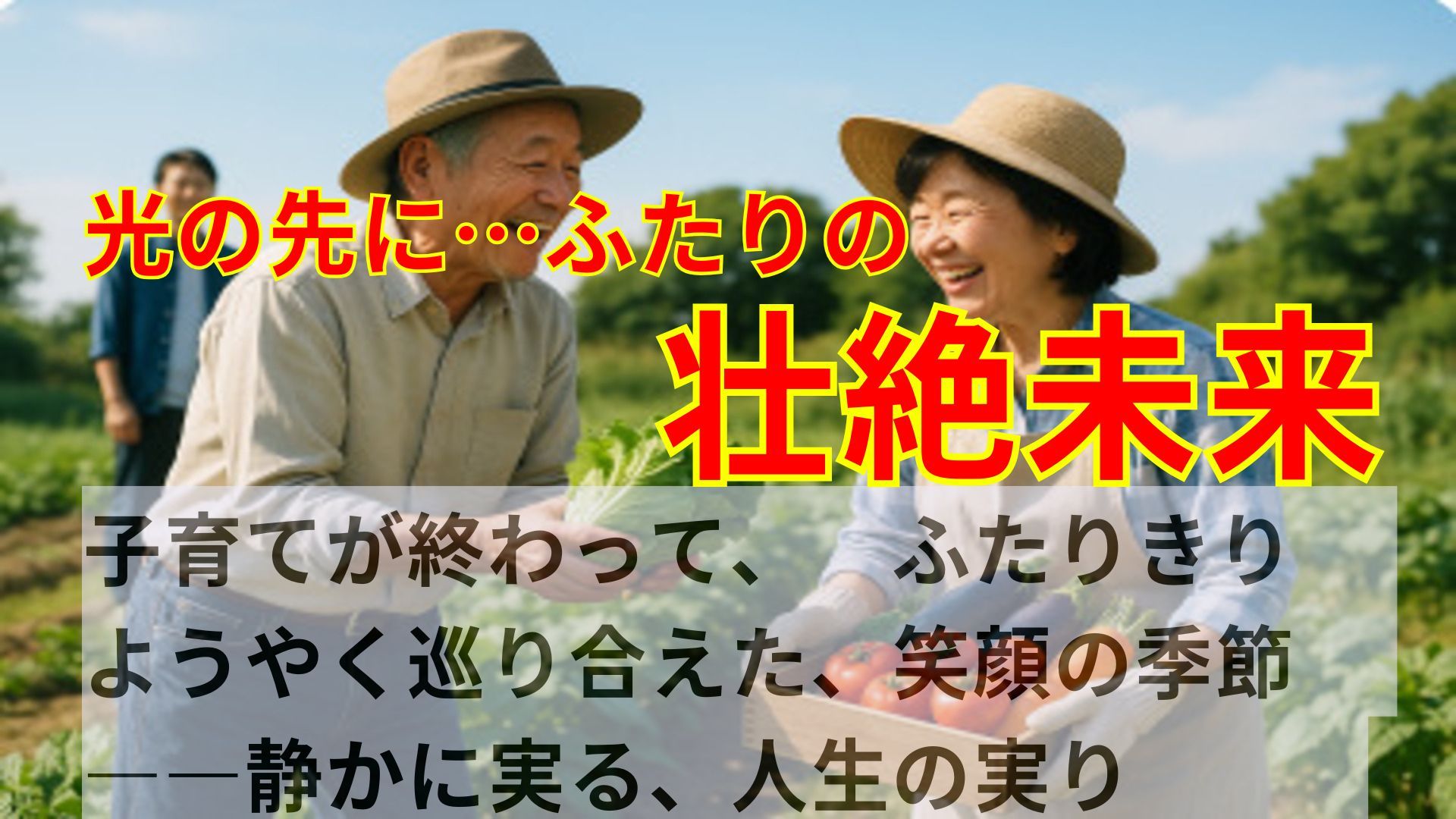

きゅうり、なす、さつまいも、ねぎ……季節の野菜を育てた

きゅうり、なす、さつまいも、ねぎ……季節の野菜を育てた

第二章 : 診断

「最近、少し様子が変なんや」

最初にそう思ったのは、冷蔵庫に同じ味噌が3つも入っていた日だった。

彼女は昔から几帳面で、買い物リストを手帳にきちんと書いてから出かける人だった。

それが、いつの間にか手帳を開かなくなり、買い物から帰ると「あれ、これもうあったかしらね」と首を傾げる。

男は笑って、「また味噌か。まあええけどな」と軽く流していた。

老いというものは、誰しもあるものだと思っていた。

物忘れも、気のゆるみも、きっと年相応なのだと──。

しかし、異変はそれだけでは済まなかった。

ある日、夕飯に出された味噌汁に、塩が入っていなかった。

薄味どころか、まるで白湯のようだった。

「ちょっと味見したか?」と訊くと、彼女はお玉を手にして、沈黙したまま立ち尽くした。

「……したつもりだったんやけど」

翌日には、朝の着替えが分からなくなった。

靴下をズボンの上に履き、「寒いから重ねたの」と言って笑った。

それでも、彼女は彼女だった。

男は「疲れとるだけや」と、自分にも言い聞かせるようにしていた。

2021年の春。

かかりつけ医のすすめで、総合病院の神経内科を受診した。

MRI検査のあと、医師の口から出た言葉は、男の心に重くのしかかった。

「アルツハイマー型認知症です。進行性のもので、今後徐々に介護が必要になります」

男はうなずきながらも、頭の中は真っ白だった。

隣の彼女は、医師の言葉をどこまで理解していたのか、ただ目を伏せていた。

それでも帰りの車の中で、「ねえ、私、バカになっちゃうのかな」とぽつりと呟いた。

「バカってなんや。お前は何も変わってへん。大丈夫や、俺がなんとかする」

そう言って彼女の手を握ったが、指先が微かに震えていた。

診断の数日後、男は町の図書館で「認知症介護」の本を何冊も借りた。

食事、排せつ、徘徊の兆候、家族の心構え――

そこには無数の困難が書かれていたが、男はひとつひとつ、線を引きながら読んだ。

「俺が守る」と決めていた。

60年以上連れ添ったこの人を、他人に任せるわけにはいかない。

結婚したとき、そう誓ったじゃないか。

「病めるときも、健やかなるときも」って。

だが、現実は想像よりも速く、容赦なく彼を追い詰めていった。

薬を飲み忘れる。

夜中に突然起きて、冷蔵庫を開けっぱなしにする。

買い物に行くと道に迷い、近所の人に保護されて帰ってくる。

小さな傷を作って帰ってきたこともあった。

「迷子になってね、でもきっとあなたが来ると思って、そこにいたの」

そう言って笑う彼女を見て、男は泣きそうになった。

なぜこんなに、明るいのか。

なぜ、こんなにも無垢な顔で、迷惑をかけていると気づかないのか。

男は洗面所で、誰にも聞こえないようにタオルを噛んで泣いた。

「俺は泣かんて決めとったのに……」

それでも、日々は過ぎていった。

要介護認定を受け、週に数回のデイサービスも始まった。

スタッフは親切だったが、彼女は環境の変化に敏感で、初日はずっと泣いていたという。

「私、あの人たちのこと知らない」

「知らんでええ、すぐ慣れる」

そう励ましたが、男の声もどこか弱々しくなっていた。

周囲は、「介護、無理せんようにね」と言ってくれた。

だが、息子たちに相談しようとは思わなかった。

長男は忙しく働いていたし、次男は家族を抱えている。

三男には看護師の妻がいるが、嫁に世話を頼むなんて、男の意地が許さなかった。

「俺が、なんとかする」

その言葉だけが、男の支えだった。

しかし、目の前にいる彼女は、もう昔の彼女ではなかった。

男の名前を間違え、息子たちの区別がつかなくなり、

時には自分の父親がまだ生きていると思い込んで、「お父さんは?」と尋ねた。

そのたびに、胸が裂けるようだった。

「ここに俺がおるやろ」

「うーん……そうなんやね」

男は、静かに絶望していった。

それでも、「俺がそばにおれば、この人は幸せや」と、そう信じていた。

でもその信念すら、じわじわと崩れていくのだった。

それでも、彼女は彼女だった。

それでも、彼女は彼女だった。

第三章 : 息子たちへ言えなかったこと

「困ったことがあれば、いつでも言ってね」

そう言ったのは、同居している長男だった。

夕飯の食卓で、妻が味噌汁の鍋にスプーンを落としてしまった夜だった。

「手が滑っちゃった」と笑う妻の隣で、男は箸を止めたまま、微かにため息をついた。

長男の声には優しさがあった。けれど、それ以上に“距離”があった。

「大丈夫や。お前は仕事があるやろ。それに、これは俺の責任やから」

男はそう返して、すぐにテレビの音量を少し上げた。

会話は、それきりだった。

次男は車で15分ほどの場所に暮らしていた。

家族ぐるみの付き合いはあまりなく、連絡が来るのは年末年始か法事のときくらいだった。

三男はさらにその近所で暮らしていた。

妻が看護師として働いており、介護の知識もあった。

それでも男は、彼らに助けを求めることができなかった。

「俺ひとりでやれる」

「わしが決めたことに、子どもたちを巻き込むな」

そう言い聞かせるように、男は自らを律した。

本当は、少し頼ってみたかった。

ほんの数時間だけでも、誰かと交代して眠りたかった。

「母さんのこと、ちょっとだけお願いできんか?」

その一言が、喉まで出かかったことは何度もあった。

だが、そのたびに飲み込んだ。

一方、息子たちはどうだったのか。

長男は同居しているとはいえ、朝早くに家を出て、夜遅く帰る毎日だった。

仕事で疲れた顔をして帰ってくる父に、「何か手伝うことはある?」と尋ねても、返ってくるのは決まって「大丈夫や」のひと言。

それならと、長男は「邪魔しないほうがいいのかもしれない」と、思うようになった。

次男は「父さんが手を貸してくれと言わない限り、口出しは控えよう」と考えていた。

昔から、父のやり方に干渉しすぎると不機嫌になることをよく知っていたからだ。

三男も同じだった。

「看護師の嫁がいるからって、あてにされるのもプレッシャーや」

そう冗談めかして話したこともあったが、本心は複雑だった。

何かあった時は動こうとは思っていた。だが、その“何か”がいつ来るのかは、誰にも分からなかった。

「誰も悪くない」

男はいつも、そう思うようにしていた。

長男はまじめな男だ。

次男は気配りができる。

三男の嫁はよく気がつき、子育てと仕事を両立している。

それぞれの家庭があり、それぞれの暮らしがある。

それを壊してまで、彼女の介護を頼むわけにはいかない。

ただ、たまに思う。

「このまま倒れても、誰にも気づかれんのやろか」

そんな空虚な考えが、夜中の台所でよぎることがあった。

冷蔵庫の中に、おにぎりが2つ残っている。

それは、朝のうちに妻の分として用意したものだったが、彼女は一口も食べなかった。

「おにぎり、嫌いになったんか?」

彼女は男の顔を見て、しばらく黙ったあと、こう言った。

「……誰、あんた?」

その瞬間、心の中の何かが、静かに崩れた。

介護に必要な手続きや、サービスの申し込み。

本当はもっと、誰かに任せてしまいたかった。

だが、男は全部自分で調べ、全部自分で申請した。

地域包括支援センターに電話する時も、手が震えて受話器を落としたことがあった。

それでも、誰にも頼らなかった。

それが“父親の役目”だと信じていたから。

「男が一度決めたことは、最後までやり通さなあかん」

それが彼の世代の生き方であり、矜持だった。

ある日、長男が風呂上がりにビールを飲みながら、ふと口にした。

「父さん、最近ちょっと痩せたんとちゃうか?」

男は笑って言った。

「そやろ。ダイエット中や。健康には気をつけとるんやで」

その笑顔の奥にあった本当の声――

「助けてくれ」が、聞こえることはなかった。

そうして、父と息子たちの距離は、静かに、確実に遠ざかっていった。

本当は、少し頼ってみたかった。

本当は、少し頼ってみたかった。

第四章 : 夜が怖い

深夜2時。

畳の部屋の襖がカタンと音を立てた。

「……おい、どこ行くんや……」

男が目をこすりながら起き上がると、妻の影が廊下をふらふらと歩いていた。

その手には、なぜかビニール袋が握られている。

「それ、なんや」

「……お金、引き出しに行く。電車、間に合わへん」

男は静かに近づいて、そっと手から袋を外す。

中身は、丸めた新聞紙だった。

「もう夜中やで、寝ような」

「嘘つき……!」

突然、妻が怒声を上げる。

「私の財布、隠したやろ!なんでそんなことするの!」

顔を真っ赤にして怒る妻を、男はただ受け止めた。

怒鳴り返すことはなかった。

悲しいのは、自分ではなく、彼女の方だと思っていた。

日中はデイサービスに預けることができた。

その数時間だけが、男の呼吸できる時間だった。

だが、夜になるとすべてが戻ってきた。

徘徊、失禁、言葉にならない独り言。

何度も布団をはいで、タンスを開け、外出の準備を始める。

「迎えに行かなあかん、子どもが学校で待ってるんや」

何十年も前に卒業したはずの息子の名前を呼びながら、上着を羽織る妻の背を、男は何度も抱きしめて止めた。

「みんな、もう大人になっとるよ」

「うそや……だって、さっき電話があった……」

電話などかかってきていない。

だが、それを否定すれば彼女は暴れた。

「私の言うこと、信じてへんのやろ!」

信じたい。信じたいのに――。

夜が、怖くなった。

かつては穏やかな時間だったはずの夜。

一日の終わりに、お茶をすすりながらテレビを見て、並んで寝るのが習慣だった。

だが今は、息を殺して過ごす数時間。

仮眠をとっても、妻の気配がすれば即座に目が覚める。

まるで新生児を育てる母親のように、男は眠りの底に落ちることができなかった。

便意を訴える声が聞こえた。

だが、すでに布団は汚れていた。

「すまん、すまん……こんなことになってもうて……」

謝るのはいつも彼女だった。

だが、時折彼女の顔が無表情になる瞬間があった。

まるで自分が何をされているのか分かっていないように。

そんな顔を見るたび、男の中の何かが、じわじわとひび割れていった。

介護用ベッドを導入した。

紙おむつも定期的に届くようにした。

市の福祉窓口と何度もやり取りをし、ケアマネジャーと面談を重ねた。

それでも、彼女の“夜の不安”を止めることはできなかった。

ある晩、風呂場に妻の姿がなかった。

ふと、トイレの前で見つけたのは、浴衣姿のまま失禁し、うずくまる妻だった。

「さむい……なんでこんなにさむいの……」

男はバスタオルを取って、そっと包み込んだ。

そして、そのまま何分も、何十分も、動けなかった。

「もう、限界かもしれん……」

誰に向けたわけでもなく、ぽつりと漏れた言葉。

風呂場の湯気が、天井でくるくると渦を巻いていた。

息子たちには、言えなかった。

「母さんの様子は?」と聞かれれば、「まあ、なんとかやってる」と笑った。

「また何かあったら言って」と言われれば、「ありがとうな、頼りにしてるで」と返した。

嘘をついているつもりはなかった。

ただ、真実を口にする勇気がなかっただけだ。

あの“優しかった妻”が、夜な夜な自分に暴言を吐き、目の前で粗相を繰り返す現実を、誰にどう伝えればいいのか分からなかった。

「もう、寝ような」

そう声をかけても、彼女は壁を見つめたまま動かない。

「誰や、お前……」

その言葉が、まるで針のように胸に刺さった。

夜が明けるたびに、男はまた一日を迎える。

誰に褒められるわけでもなく、誰に励まされるわけでもない日々。

だが、眠れぬ夜の先にある“わずかな笑顔”を信じて、男はまた妻を起こす。

「おはよう。今日は天気ええな」

返事はなかったが、彼女の目がふとこちらを向いた。

ほんの一瞬だけ、昔の彼女に戻ったような気がした。

それだけで、もう一日、踏ん張れた。

突然、妻が怒声を上げる。

突然、妻が怒声を上げる。

第五章 : ひとつの手紙

年が明けた。

窓の外には粉雪が舞い、畑はうっすらと白く染まっていた。

妻はいつものように、布団の中で静かに寝息を立てていたが、夢の中で誰かに話しかけているようだった。

男は、炬燵の横に積まれた年賀状を一枚一枚、ゆっくりと見ていた。

今年も、長男、次男、三男の家族から、年始の挨拶が届いていた。

孫たちの写真も添えられている。

その中で、1枚だけ、ふと目に留まったものがあった。

三男の妻――看護師をしている“あの子”からのものだ。

『お義父さん、寒い日が続きますね。何かあれば、いつでも声をかけてくださいね。』

それは、ありふれた言葉だったかもしれない。

けれど、その一文が、男の胸を不思議なほど温めた。

“いつでも声をかけてください”

それまで、誰にも言えなかった言葉が、心の中で膨らんでいた。

その日の夕方。

男は机に向かい、小さな便箋を取り出した。

震える手で、ゆっくりと鉛筆を握る。

『あの、ちょっと相談があって……』

何度も書いては消し、書き直し、やっと短い手紙が完成した。

便箋にはたった二行しかなかった。

『お母さんのことやけど、少し話を聞いてくれへんか。

ちょっと、しんどくなってきたんや。』

封筒の表には、三男夫婦の名前を書いた。

ポストに向かうまで、何度も立ち止まった。

「本当に送っていいのか」

「迷惑なんじゃないか」

そんな思いが渦を巻く。

だが、最後はそっとポストに落とした。

カタン――その音が、妙に大きく響いた。

数日後、玄関のチャイムが鳴った。

夜7時過ぎ。外は真っ暗で、風が冷たい。

「お義父さん、こんばんは」

三男の妻が立っていた。

背中にはリュックを背負い、手には保温バッグ。

「急でごめんなさい。お返事がなかったから、直接来ちゃいました」

「ええんや。ほんまに……来てくれて、ありがとうな」

男の声は、涙でわずかに震えていた。

その夜、彼女は泊まると言ってくれた。

妻が寝静まった頃、男は台所でお湯を沸かしながら、小さな声で話し始めた。

「もう、あかんのやと思ったんや」

「おむつ替えるのに、1時間近くかかる。

嫌がるし、怒るし、泣くし……」

「でも、俺、よう言わんかったんや。息子らにも。

頼ったら、負けみたいな気がしてな……」

三男の妻は黙って頷き、静かにお茶を差し出した。

「お義父さん。誰かを頼ることは、負けじゃありませんよ。

人間、ひとりで生きてるわけじゃないですから」

その言葉に、男は涙をこぼした。

深夜、妻がまた廊下に出ていた。

「帰らな、遅れる」

「もう迎えが来とる」

三男の妻がそっと近づき、優しく声をかける。

「お母さん、寒いからお部屋に戻りましょう。お布団、ふかふかですよ」

妻は一瞬、警戒したように身を引いた。

だが、手を添えられると、するりと身を預けた。

「あの子、ようやってくれとるやろ」

寝室へ戻ったあと、男はぽつりと言った。

その横顔には、ほんの少し安堵が滲んでいた。

夜が明けた。

久しぶりに、男は朝食を落ち着いて口にした。

「お義父さん、ホームの件、少し考えてみませんか」

三男の妻の提案に、男は頷いた。

「俺、もっと早よ言うべきやったな。

……ほんま、ありがとうな」

彼の声は、かすかに震えていたが、確かに“救われた人の声”だった。

『お義父さん、何かあれば、いつでも声をかけてくださいね。』

『お義父さん、何かあれば、いつでも声をかけてくださいね。』

第六章 : 一晩の奇跡

その晩、義娘――三男の妻が泊まりに来ることが決まった。

「お義父さん、今夜は私が全部みますから、ゆっくり休んでください」

玄関先で言ったその言葉に、男はかすかにうなずいた。

「……すまんな。こんな夜遅うに」

妻は、その日も昼夜の区別がつかず、夕方に仮眠をとったかと思えば、夜中に何度も起き出す。

廊下を徘徊し、風呂場でうずくまる。

声をかけても反応が薄く、目は遠くを見ている。

義娘は、そんな妻の様子を一つひとつ丁寧に受け止めた。

「お母さん、寒くないですか?タオル、温かいですよ」

「今日は何かいい夢を見ましたか?」

声かけのたびに、まるで専門職としての技術と、家族としての優しさが同居しているようだった。

男は最初、寝室の布団に横になっても、目を閉じることができなかった。

「大丈夫やろか……怒ったりせんやろか……」

心配が先に立ち、何度も起き上がろうとした。

だが、襖の向こうから聞こえる義娘の穏やかな声に、どこか安心を覚える。

「私がいますから、大丈夫ですよ」

そう言ってくれた一言が、心に沁みた。

やがて男は、数分だけ、ほんの少しだけ、目を閉じた。

どれくらい眠ったのか分からないが、目覚めたときには、空が白んでいた。

「ああ……朝か……」

時計の針は午前5時半を指していた。

久しぶりに迎える、静かな朝だった。

台所には、義娘の姿があった。

煮干しの香りが漂い、湯気の立つ味噌汁を鍋で温めている。

「お義父さん、よく眠れましたか?」

その問いに、男はしばらく黙っていた。

そして、ぽつりと答えた。

「……こんなに寝たの、何カ月ぶりやろな」

その声には、少し驚いたような、安堵したような響きがあった。

椅子に腰を下ろし、湯飲みを手に取った瞬間――男の目から、ぽろぽろと涙がこぼれた。

「もうな……限界なんや。

こんなん、あかんのやけど……

自分でも、もう……どうしてええか、わからへん……」

その涙は、疲労の果てにたどり着いた“本音”だった。

義娘は何も言わず、そっと背中に手を置いた。

しばらく、沈黙が続いた。

だが、それは気まずさではなく、確かな“共有”の時間だった。

そのあと、男は少しだけ口を開いた。

「このまま、俺が倒れたら、誰が面倒みるんやろと思ってな。

あの子に、もっとええ形で見送ってやらな、思うとったんやけどな……」

「お義父さん、ホームのこと、真剣に考えましょう」

義娘はそう言って、ケアマネジャーに連絡を取る段取りを話した。

「入所まで時間はかかるかもしれません。でも、今すぐ動けば、希望はあります」

男は小さくうなずいた。

「頼って、ええんやな……?」

「もちろんです。もう、お義父さんはひとりじゃないですよ」

その日の昼、妻は少し落ち着いていた。

義娘に手を引かれながら、ゆっくりと食卓についた。

温かいごはんをひと口、ふた口。

「うまいなぁ……」

妻がそうつぶやいたのを聞いて、男は微笑んだ。

それは確かに、“奇跡の一晩”だった。

夜。義娘が帰る準備をしていると、男は玄関まで見送った。

「また何かあったら、すぐ言ってくださいね」

「……ほんまに、ありがとうな。来てくれて。助かったわ」

義娘が笑顔で手を振ると、男はふと、以前妻が育てていた庭の花を思い出した。

「前はな、あの花も、もっと咲いとったんや。

今は……わしが手入れできへんから、かわいそうや」

「春になったら、また一緒に咲かせましょう。ね?」

その言葉に、男はもう一度、静かに涙を拭った。

もうな……限界なんや。

もうな……限界なんや。

第七章 : その朝、熱が出た

1月の終わり、朝の空気は痛いほど冷たかった。

妻の額に手を当てた瞬間、男は違和感を覚えた。

「熱い……?」

顔を覗き込むと、妻はぐったりとしたまま、反応が薄かった。

声をかけても、うわごとのように「うん……うん……」としか答えない。

慌てて体温計を取りに行き、測ると「38.4℃」――。

「なんで……なんでや……」

思わず、独り言が口から漏れた。

その日は、週に三度のデイサービスの日だった。

玄関に着替えと持ち物をそろえていた男は、施設に電話をかけた。

「熱があるみたいで……今日は、無理ですね……」

通話を終えたあと、男は玄関先に座り込んだ。

頭を抱え、ため息が何度も出た。

「どうすりゃ、ええんや……」

あの日、義娘が来てくれた夜の安堵は、遠い昔の夢のようだった。

入所の話も、あと数日で動き出すはずだった。

それなのに――。

午前中、妻をかかえて病院に連れて行った。

タクシーを使い、なんとか診察室へと通した。

医師は「感染症の兆候は見られないが、体力が落ちているのかもしれない」と言った。

帰り道、タクシーの中で妻は静かだった。

家に着くと、少し食事をとり、すぐに布団に横たわった。

男は、妻の横で座り込んでいた。

「頼む……早よ、熱が下がってくれ……」

それは、妻を思う祈りでもあり、

これ以上“自分ひとりで抱えきれない”という恐怖からの逃げ場でもあった。

午後、妻はうとうとしながら、何かをつぶやいた。

「……畑……あれ、水、やったかねぇ……」

目をつむったまま、遠くの記憶にいるようだった。

男はその声に、思わず涙がこぼれそうになった。

昔の畑仕事。二人で育てた野菜。

夏の暑い日には、麦わら帽子をかぶって、笑い合った。

「……あの頃に、戻りたいなあ……」

そのつぶやきが、部屋の静寂に吸い込まれた。

夕方になると、妻の熱はまだ下がらなかった。

再び体温計を見れば「38.1℃」。

「なんでや……明日も、デイサービス行けんのか……?」

その事実が、男の胸を締めつけた。

明日も自分一人で介護しなければならない。

誰にも頼れない。

このままでは、入所も延びる。

自分の体力が先に尽きる――。

「どうしたらええ……どうしたらええんや……」

声にならない叫びが、胸の奥を打ち鳴らす。

夜。

妻はようやく夕食を少しだけ口にした。

「ごはん……おいしいねぇ」と小さく笑ったその顔が、妙に美しく見えた。

男は、その笑顔を見て、ますます胸が苦しくなった。

「なんで、こんなに優しい顔をしとるんや……

こんなに、苦しんでるのに……」

洗面所で、こっそり涙を拭いた。

「俺が……俺がしっかりせんと……」

でも、その“しっかり”が、もはやどこにあるのか、男自身にも分からなかった。

夜中、妻は何度も寝返りを打った。

ときおり、うわごとのように「寒い……さむい……」とつぶやく。

男は起きて布団をかけ直し、何度もタオルで額を拭いた。

だが、その手は震えていた。

体の疲れではない。

“この先、どうなってしまうのか”という恐怖に、追い詰められていたのだった。

「……もう、どうすればええんや……

誰か……誰か、教えてくれ……」

でも、答えは返ってこなかった。

ただ、静かな夜が続いていた。

「……畑……あれ、水、やったかねぇ……」

「……畑……あれ、水、やったかねぇ……」

第八章 : 罪の時間

部屋の中は、静まり返っていた。

壁掛け時計の針が、カチリカチリと刻む音だけが、ゆっくりとした時間を知らせている。

外はまだ薄暗く、朝になるには少し早い。けれど、男はもう何時間も眠っていなかった。

ベッドに横たわる妻の額に、ぬるくなった冷却シートをそっと貼り直す。

熱は下がらない。呼吸は浅く、言葉にならないうわ言を繰り返している。

「……今日は……行けないって……」

男はぽつりとつぶやいた。

デイサービスからの電話だった。

発熱のある利用者は受け入れられない──

そう言われた瞬間、男の中で、何かが崩れた。

この日を、待っていた。

あと少しで老人ホームに入れるはずだった。

あと少し、あと少しだけと、自分に言い聞かせてきた日々。

それでも、その“あと少し”に、心も体も追いつかなかった。

「……もう、限界なんだよ……」

誰に向けた言葉でもなかった。

ただ、誰かに聞いてほしかった。

静寂の中でこだまする自分の声が、思いのほかかすれていた。

妻は、眠っているようで、眠っていない。

意識のどこかで自分を認識しているのかどうかもわからない。

それでも、時おり「あなた……」とつぶやくその声に、男の胸は引き裂かれそうになった。

「お前は、ほんとに……がんばったな……」

思い返すのは、若かりし頃の姿だった。

子育てを支え、仕事を手伝い、何十年も家族を支えてくれた妻。

共に畑を耕し、日曜には弁当を持って散歩に出かけた。

夕暮れの川辺で肩を並べて見た風景──あの時間が、確かにあった。

なのに、今は……。

排せつを繰り返し、言葉も通じず、感情の波だけが突然訪れる。

毎夜のように徘徊し、風呂場や廊下で排便し、紙おむつの交換には一時間を要する。

“妻”はまだそこにいるのに、“あの頃の彼女”はいない。

残っているのは、命の形だけだった。

「汚れてしまったお前を……誰にも見せたくないんだよ」

男はつぶやきながら、手に持った濡れタオルで妻の腕をそっと拭う。

その皮膚は薄く、温もりはあるのに、遠く感じた。

涙が知らずに流れていた。

「おれは、お前に助けてもらってばかりだったな」

その言葉を最後に、男は静かに、手を伸ばした。

指が妻の首筋に触れる。

やわらかく、あたたかく、それでいてあまりにも弱い場所。

妻が小さく目を見開く。

苦悶の表情が顔に広がる。

「……や……め……」

その声を聞いて、男の手は震え、そして……止まった。

「……ごめん、ごめんな……」

男は泣きながら手を離し、うずくまった。

膝に顔を埋めて、嗚咽をこらえる。

「違う……違うんだよ……」

だが、時間は容赦なく過ぎていく。

翌朝も、誰も助けに来ない。

長男は寝室にいる。

次男も三男も、近くにいるはずなのに、来てはくれない。

「結局……俺が、やるしかないんだろう……」

孤独は、音もなく忍び寄る。

愛情と絶望の隙間に入り込み、男を静かに追い詰めていく。

再び、男の手が首に伸びた。

妻はうっすらと目を開けていた。

だが、抵抗する力はない。

「……ごめん……本当に……すまん……」

首を締めては、緩め、また締めて……。

その行為を何度も繰り返すうちに、時間の感覚が狂っていく。

4時間。

時計の針が、まるで回ることを拒むように、静かに動いていた。

夜が明け、空が白み始めたころ。

すべてが、終わっていた。

男は、しばらくその場を動けなかった。

そして、ようやく立ち上がり、玄関に向かう。

電話の受話器を手に取り、番号を押す。

「……警察を……お願いします……」

声はかすれ、震えていた。

通話を終えたあと、男はふと庭に目をやる。

窓の外には、妻が大切にしていた花──エンジェルストランペットが、淡いオレンジの花を咲かせていた。

「……育ててたんだ、お前……この花……」

男は涙をこぼしながら、その花に向かって深く頭を下げた。

「ごめんな……ほんとうに……ありがとう……お前は、最後まで、きれいだったよ……」

その言葉は、もう声にはならなかった。

ただ、心の奥底からあふれた“叫び”が、確かにその場に響いていた。

「汚れてしまったお前を……誰にも見せたくないんだよ」

「汚れてしまったお前を……誰にも見せたくないんだよ」

第九章 : 「判決」

法廷の窓から、淡い光が差し込んでいた。

季節は初夏。静かな時間の中で、判決を待つ人々の胸には、それぞれの想いが沈んでいた。

傍聴席の最前列には、被告人の三人の息子たちが並んで座っていた。

普段は離れた生活をしていた兄弟が、こうして同じ空間に並ぶのは、何年ぶりのことだっただろうか。

だが、そのきっかけが「父の裁判」であることが、誰よりも彼ら自身の胸を締めつけていた。

「父は……何も言わなかったんです」

証言台に立ったのは、三男だった。声は震えていた。

「僕の妻、つまり義理の娘にだけ、『もう無理だ』と初めて言ったのが、今年の1月でした。

でも、それまで一度も、『助けてほしい』とか、『辛い』とか言わなかった。

僕たちは、父がすべてを“抱えていた”なんて、思いもしなかったんです」

静まり返る法廷に、その言葉がじわりと染み込んでいく。

「もっと早く気づいていれば……。

正直、妻から“お義父さんが限界かも”って聞くまでは、僕は“ちゃんとやってくれてる”って思ってました。

父は昔から、頼ることが下手な人でした。

だからって……こんな結末になるなんて……」

涙をこらえるように、三男は唇を強く結んだ。

続いて、長男が証言台に立った。

父と同居していたはずの彼でさえ、何も知らなかったという事実が、法廷に重くのしかかる。

「父は、母の認知症が進んでも、表ではいつも変わらぬ様子でした。

ただ、夜遅くトイレから出てくる父の背中が、妙に小さく見えたことを覚えています。

“何か手伝おうか”と聞いても、“大丈夫だ”の一言で終わる。

それが父なんです」

彼の目にも涙が浮かんでいた。

「僕らも悪いんです。

“親に甘えることがあっても、親を甘えさせることができなかった”――

そんな気がしています。

父は、僕たちにとって、あまりにも“強い存在”だったから……

でも、本当はずっと、一人で戦っていたんですね」

裁判長がゆっくりと口を開く。

「被告人は、長年にわたり、妻を献身的に介護してきました。

しかし、支援の手を求めず、また家族もそれに気づくことができず、結果として孤独な苦しみが深まり、

極めて痛ましい事件へとつながりました」

沈黙の中、判決が読み上げられる。

「本件は重大な結果をもたらしたが、その背景には、社会的孤立と介護の現実がある。

よって、懲役3年、執行猶予5年とする」

その瞬間、傍聴席の空気が、わずかに緩んだ。

判決後、三男は父のそばに歩み寄り、小さな声で囁いた。

「……お父さん、ごめんな。

俺ら、何もできんかった。

でも、これからは、もう一人にせん。絶対に」

父は何も言わなかった。ただ、目を閉じて、静かにうなずいた。

長く張り詰めた糸が、静かにほどけていくような、そんな時間だった。

花壇には、エンジェルストランペットが揺れていた。

母が世話をしていた、オレンジ色のあの花だ。

「母さんが好きだったんです」

三男がそう呟いたあと、誰も何も言わなかった。

父は、誰にも言えず、誰にも頼らず、ただ妻の命と向き合っていた。

その姿は、たとえ法の場で裁かれようとも、確かに“愛の証”だった。

証言台に立ったのは、三男だった。

証言台に立ったのは、三男だった。

第十章 : 「ラッパの花」

夏の終わり。

庭の隅に咲いたエンジェルトランペットが、淡く揺れていた。

ラッパのような形をしたその花は、妻がいつも手入れをしていたものだった。

「朝はね、必ず水をあげてたんですよ。

“この子は夜に咲くから、朝のうちに声をかけてあげなきゃ”って、笑いながら」

そう語ったのは、近所に住む三男の妻だった。

彼女は今、父と一緒に週に数回、庭の手入れを手伝っている。

庭の花は、以前に比べて少し寂しくなっていた。

それでも、このエンジェルトランペットだけは、変わらぬ美しさで咲き続けている。

まるで、妻がそこにいるかのように。

裁判が終わってから、父は以前にも増して無口になった。

だが、朝になると、必ず庭に出て、花に向かって立ち尽くす。

誰にも聞こえないような小さな声で、何かをつぶやいている。

「……すまん。すまん……なぁ……」

その声は、風の音に紛れて消えていったが、

その背中は、誰よりも深い祈りを背負っていた。

妻が亡くなってからというもの、父の一日は、静かな繰り返しだった。

朝、仏壇に線香をあげ、妻の写真に向かって「おはよう」と言う。

昼は、三男夫婦が届けてくれる弁当を半分だけ食べて、

午後は、妻が好きだった民謡のCDを静かに流しながら、じっと座っている。

「父さん、外に出よう」

と誘っても、

「今日はちょっと……」

と目を伏せる。

だが、唯一彼が“外に出る”理由があった。

それが、あの花の前だった。

ある日、三男がそっと尋ねた。

「お父さん、あの花に、何を話してるんですか?」

父は、しばらく沈黙したあと、ゆっくりと答えた。

「謝っとるんだ。……それしか、できることが、もう、ないでな」

「なんでこんなことになったんやろって、毎日、思っとる。

でも……やっぱり、お前らには頼れんかった。

強がっとったわけやない。どうしたらええかわからんかったんや……」

目を伏せたまま、父は小さく首を振った。

「この花だけは、ちゃんと咲いてくれとる。

ばあさんの分まで、咲いてくれとる。

それ見とると……すこしだけ、救われる気がするんや……」

その日、夕暮れ時に、三男はそっと一輪のエンジェルトランペットを摘んで、

母の遺影の前に供えた。

「おふくろ、この花、ほんとに好きだったもんな……」

父は何も言わなかった。

ただ、両手を合わせ、目を閉じた。

その姿は、どこか子どものようで、同時に、すべてを超えて達観した老人のようでもあった。

「……また咲いたな」

父がそう呟いたとき、三男は涙がこぼれるのをこらえられなかった。

この家には、もう一つの“日記帳”がある。

それは、父が庭の花の成長を記録するために書き始めた小さなノートだ。

ページには、花が咲いた日、雨の日の様子、気温と風の記録、

そして、ときおり混じる“妻への言葉”が並んでいた。

「8月10日 曇り。朝6時、1輪だけ咲いていた。

……君が笑ってる気がした」

「9月1日 久しぶりににおいが強い。今日は忘れられない日やな」

「10月15日 寒くなってきた。風邪ひくなよ、って思ってしまった」

誰にも見せるつもりはないのだろう。

でも、そのノートこそが、父にとっての“祈り”だった。

ラッパの花は、今年も変わらず咲いた。

その花びらに、父の想いと、60年以上にわたる夫婦の記憶が宿っている。

花は語らない。

だが、その沈黙の中には、

何千もの「ありがとう」と「ごめん」が、風に揺れている。

そして今日も、

ひとりの老人が、小さな庭で手を合わせる。

それは、誰にも見えない、

“声なき叫び”に続く、静かな祈りだった。

「……すまん。すまん……なぁ……」

「……すまん。すまん……なぁ……」

エピローグ : 風に乗って、あなたへ

仏間に差し込む秋の光は、柔らかく、静かだった。

遺影の前には、白い花と、手紙が一通置かれていた。

その手紙は、三男が父と母に宛てて書いたものだった。

裁判が終わり、すべてが一区切りを迎えたあと。

ふと、父が大切にしていた日記帳を見つけたとき、彼は、涙が止まらなくなったという。

今日、彼は兄たちと一緒に、両親の遺影の前に並んで座っていた。

祭壇には、あのラッパの花――エンジェルトランペットが一輪、そっと飾られていた。

「……読みます」

三男はそう言って、手紙を開いた。

「お父さん、お母さんへ。

あなたたちの人生を、僕たちは知らなさすぎました。

苦しさも、寂しさも、怒りも、涙も――何ひとつ、気づいてあげられませんでした。

お父さん、あの夜、あなたが庭で花を見つめていた姿。

お母さんのために、声にならない想いを込めて、ただ手を合わせていたこと。

その姿が、今でも忘れられません。

あの日のことを、僕たちは一生忘れません。

あなたは、決して“加害者”ではありません。

誰よりも強く、誰よりも優しく、

そして、誰よりも孤独な“介護者”でした。

もし、もう一度だけ時間を戻せるのなら、

あの年賀状の前に、僕が声をかけるべきだった。

“お父さん、大丈夫?”って。

ただ、それだけの言葉を、僕は言えなかった。

だから、今、言います。

『ごめんなさい』と。

そして、

『ありがとう』と。

二人の人生は、僕たちにとって誇りです。

お母さんの笑顔。

お父さんの背中。

どちらも、忘れません。

風に乗って、この手紙が届きますように。

僕たちは、もう逃げません。

誰かの苦しみに、目を背けません。

これからの人生を、

あなたたちが遺してくれた“静かな叫び”と共に、生きていきます。

――愛をこめて」

読み終えた三男の声が、ほんのわずかに震えた。

静まり返る仏間で、兄たちもゆっくりと手を合わせる。

誰も言葉を発しなかった。

ただ、その沈黙の中に、確かな想いがあった。

すべてを語り尽くすことはできない。

けれど、すべてを受け止めることは、できるかもしれない。

そのはじまりが、この一通の手紙だった。

風が、ふと障子の隙間から吹き抜けた。

エンジェルトランペットが、ほんのわずかに揺れた。

「……おふくろ、今の聞こえたかな」

長男がそう呟くと、誰ともなく微笑みがこぼれた。

そうだ、これが“再出発”なのだ。

赦すこと。受け継ぐこと。そして、生きていくこと。

沈黙の祈りは、風に乗って、

いま、あなたのもとへ――。

遺影の前には、白い花と、手紙が一通置かれていた。

遺影の前には、白い花と、手紙が一通置かれていた。

この内容は動画でもわかりやすくご紹介しています。

※動画はこのページ上部からご覧いただけます。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。