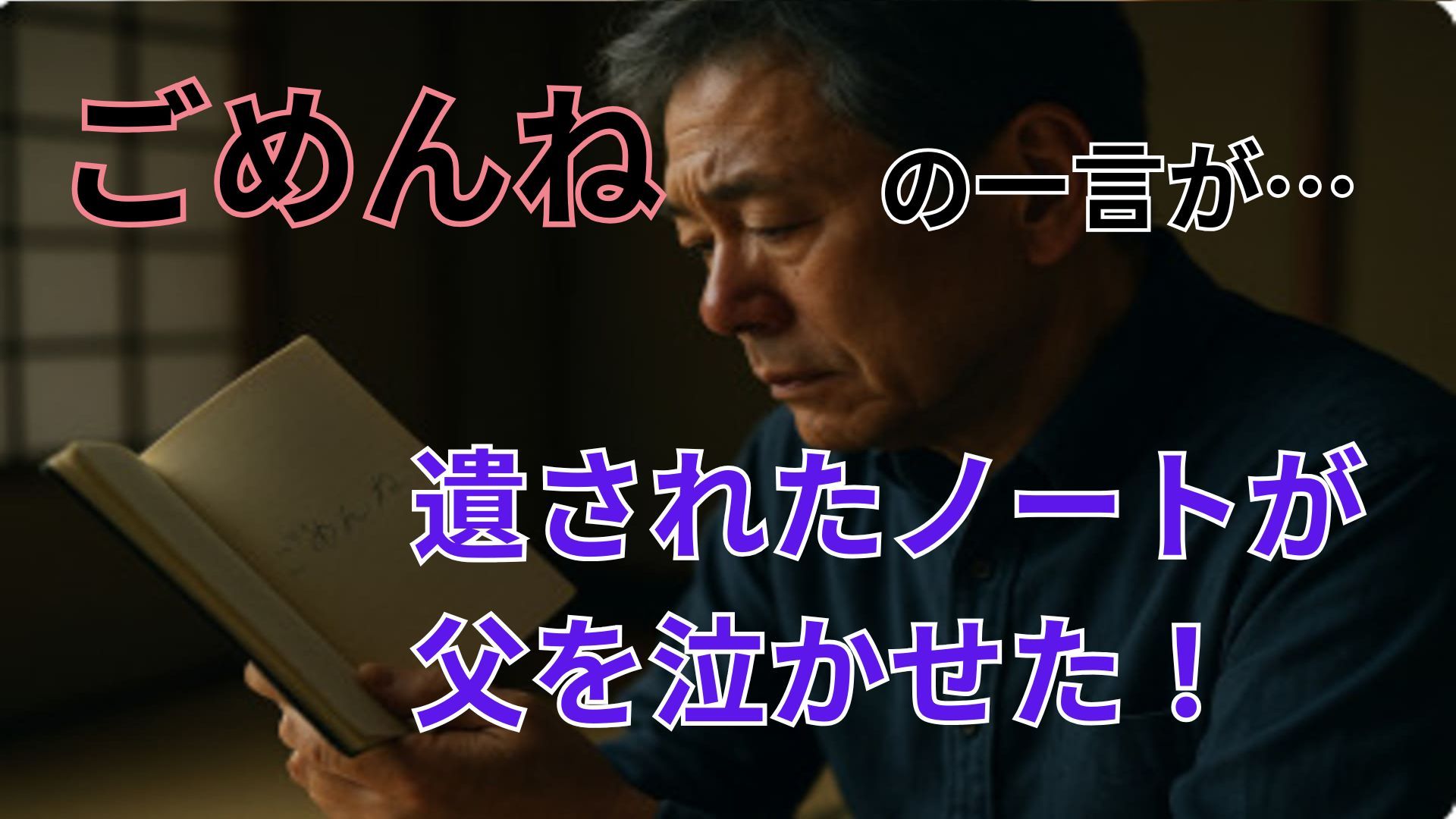

「妻が残したノートに涙…“ごめんね”と綴られた最後の言葉」

プロローグ:一周忌の朝に

窓の外で、冬の陽が静かに差し込んでいた。

いつもより少しだけ早く目が覚めた朝だった。体に触れる空気はひんやりとしているのに、胸の奥は妙に温かかった。

仏壇の前に正座し、ろうそくの火を灯す。線香に火をつけながら、思わず息を止めてしまう。こんな朝にこそ、君の声が聞きたかった。

「おはよう」――きっと、あの日と同じように笑ってくれる気がした。

カレンダーを見なくても、今日が何の日かはわかっている。

ちょうど一年前のこの日。病室のベッドで、君は静かに目を閉じた。

苦しんでいたはずなのに、君の表情は穏やかで、まるで“ありがとう”とでも言っているようだった。

あの日からの一年は、まるで夢の中を歩いているようだった。

妻を亡くしたという現実を、受け止めきれない日もあった。

目を閉じると、君の笑顔が浮かび、ふと目を開ければ、君の気配がもうこの部屋にはないことに気づく。

でも、それでも、生きてきた。

ひとりになってしまった台所にも少しずつ慣れ、仏壇に供える花を選ぶことも、季節ごとの行事をこなすことも、なんとかできるようになった。

きっと、君がそばで支えてくれているからだ。

一周忌。

この一年で、何かが変わったのかと自分に問いかける。

いや、何も変わってはいない。君がいない事実も、胸の空洞も、あの日と変わらずそこにある。

けれど、少しだけ違うのは――最近になって、君の遺した“声”を見つけたことだ。

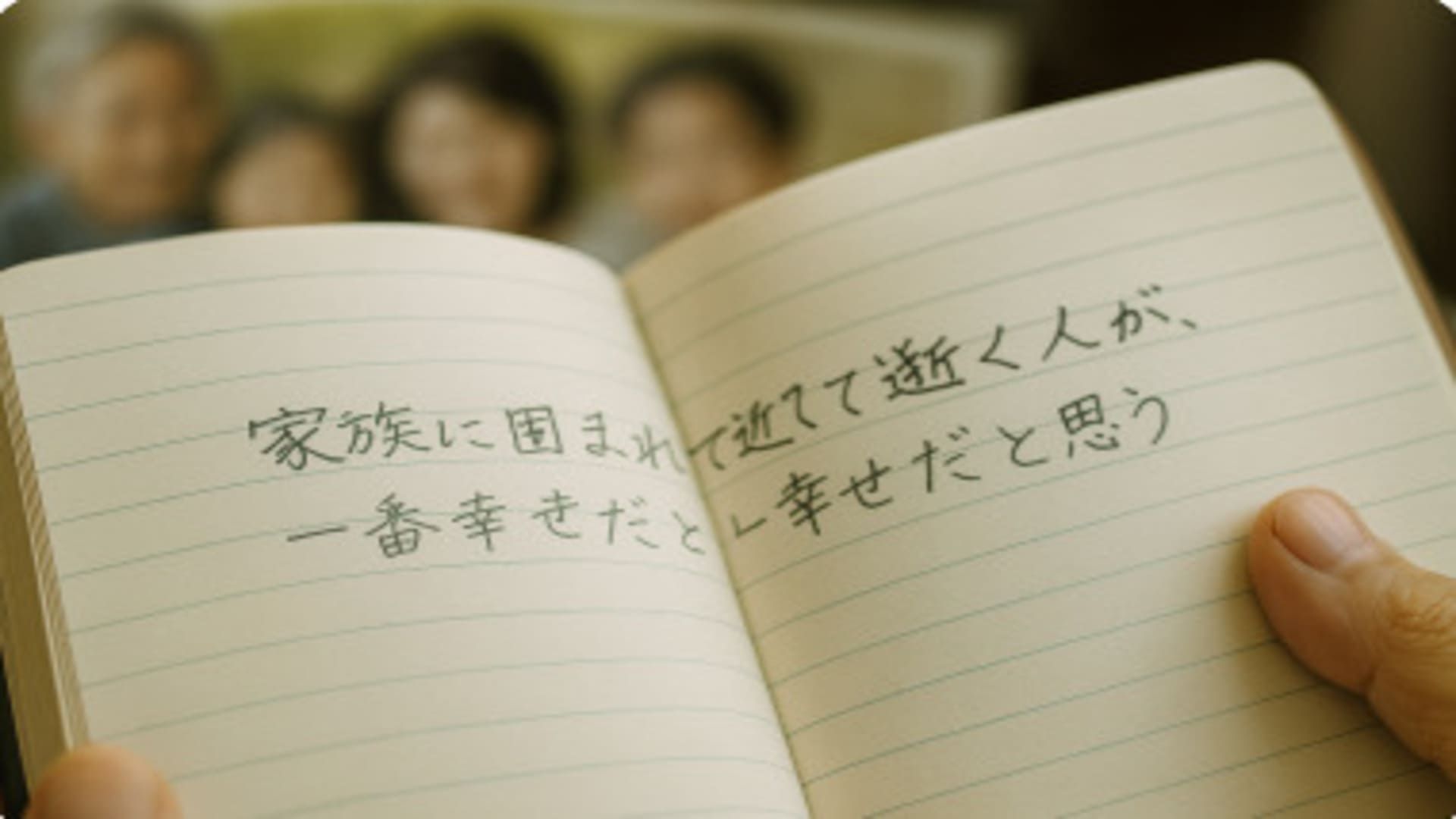

あの引き出しの奥に、君の筆跡で綴られた一冊のノートがあった。

日記というよりも、手記。

そこには、君がかつて看護師として過ごした日々と、誰にも語らなかった命との向き合いが記されていた。

読んでいるうちに、僕は涙が止まらなくなった。

こんなにも深く、静かに、誰かを支えていた君を、僕はちゃんと知っていただろうか。

この一年、喪失感にばかり囚われていた自分が、恥ずかしくなった。

だから今日は、君の遺した言葉に、もう一度向き合おうと思う。

君が出会ってきた人たちのこと。君が見てきた命の光と、別れの涙。

そして、君の中にあった、看護師としての誇りと優しさを――

君の声は、まだ消えていない。

あのノートの中で、そして僕の心の中で、生き続けている。

あの日からの一年は、まるで夢の中を歩いているよう。

あの日からの一年は、まるで夢の中を歩いているよう。

第一章:あの夜のこと

夜の病室には、張りつめたような静けさが漂っていた。

差し込む月明かりが白いカーテンをぼんやりと照らし、壁にうっすらと影を落としている。

呼吸器も、点滴の機械も、もう何もない。

ただ君の胸が、かすかに上下しているだけ。

そのわずかな動きに、必死で希望をつないでいた。

ベッドの隣にある椅子に座り、君の手を握ったまま、僕はずっと黙っていた。

言葉を発すると、何かが壊れてしまいそうで。

沈黙のほうが、君の心に届くような気がしていた。

いや、届いていてほしかった。

けれど、しばらくして口が自然と開いていた。

声に出さずにはいられなかったのかもしれない。

「……覚えてるか? 二人で旅行に行ったあの温泉。宿の露天風呂で、君が湯船から月を見上げてたこと」

君は何も返さない。けれど、顔がわずかに緩んだ気がして、思わず微笑んでしまった。

この期に及んで、まだ僕は期待していたんだろうか。

今も君と会話ができる、そんな奇跡を。

重ねた手のひらは細くなり、骨ばっていて、それでもまだ温もりが残っている。

この温かさが消えてしまったら、僕はどうなってしまうのだろう。

そんな考えを振り払うように、強く手を握り直してみた。

それでも君のまぶたは、もう動かない。

君が初めて“がん”という言葉を口にした日が、頭をよぎる。

「悪性でした。ステージはⅡ。今のところ転移は見つかっていないみたい」

その声は淡々としていて、どこか他人事のように聞こえた。

でも、目だけは強く濡れていた。

治療が始まり、髪が抜け、体力も落ちていったけれど、君は仕事を辞めなかった。

「病気になったからって、私じゃなくなるわけじゃない」

そう言って笑っていたけれど、本当は不安と闘っていたのだと思う。

僕はその不安を、どれだけ支えることができていたのか……。

再発が告げられたのは、そんなある日の通院帰り。

骨への転移。これで治療方針が“延命”へと切り替わった。

「この先、そんなに長くはないってさ。ま、どうにかなるでしょ」

君はおどけた口調でそう言ったけれど、握られた僕の手は震えていた。

君じゃなく、僕のほうが。

日々の通院、食事制限、痛み止めの調整――そうした現実を、君は真正面から受け止めていた。

看護師として、自分の病状を誰よりも冷静に把握していたのだろう。

医師の言葉に一度も取り乱すことなく、静かに頷いていた姿が忘れられない。

そして、最期の夜が訪れた。

呼吸の間隔が徐々に長くなり、肩の上下も浅くなっていく。

僕はただ、君の名前を何度も心の中で唱えていた。

声にはならなかった。ただ、胸の奥で懸命に叫んでいた。

突然、君の眉がほんのわずかに動いた気がした。

まぶたの端が、かすかに震えていたようにも見えた。

それは、僕の気のせいだったかもしれない。

でも、その一瞬に、僕は確かに“ありがとう”を感じてしまった。

ああ、君は最後の最後まで、僕の声に応えてくれたんだ――そう信じたかった。

静かに、呼吸が止まる。

あまりにも自然で、あまりにも穏やかだったから、僕はしばらく理解できずにいた。

まるでただ眠っているようだった。

医師がやって来て、淡々と処置を進めていく。

生と死を隔てるのは、こんなにも静かな瞬間なのか――

その事実が、現実味を帯びてくるまで、時間がかかった。

顔に手を添えると、ほんのり冷たさがあった。

でも、まだ柔らかくて、そこに君がいた。

僕はそっと髪をなで、耳元で「ありがとう」とつぶやいた。

すると、不思議なことに、涙が溢れるよりも先に、安らぎが広がっていく。

病室をあとにして夜空を見上げると、雲の切れ間から月がのぞいていた。

君が見ていたあの月と、同じ姿をしていた。

あのときと、何も変わらないように思えたのに――今は、空がとても遠くに感じる。

帰りのタクシーで、窓に映った自分の顔を見つめた。

そこにいたのは、君を見送った男の顔。

静かに、ひとつの人生の終わりを受け止めようとしている表情。

目は腫れていたが、不思議と凛として見えた。

「さゆり……ありがとう」

心の中で何度も繰り返すその言葉が、ただ静かに染みこんでいく

生と死を隔てるのは、こんなにも静かな瞬間なのか――

生と死を隔てるのは、こんなにも静かな瞬間なのか――

第二章:届かなかった言葉

「ありがとう」

その一言を、きちんと伝えた記憶がない。

何度も口にした気はするけれど、思い出せる場面がない。

改まって感謝を言うような関係ではなかった――そう言えば聞こえはいいが、本当は逃げていただけだったのだろう。

さゆりが旅立ってから、毎朝仏壇の前に座るようになった。

線香に火をつけ、花の水を替える。その時間だけが、君と繋がれる気がしていた。

でも、手を合わせるたびにこみ上げてくるのは、感謝よりも後悔だった。

――どうしてもっと言葉にしなかったのか。

心では思っていた。

何度も、何十回も。

けれど、言葉にしない想いは、届かないということを、今さらながら思い知る。

ふたりの生活は、どこかで“当たり前”に変わっていた。

朝起きると味噌汁の香りがして、食卓には湯気の立つご飯と焼き魚。

出かける前には「気をつけて」と声がかかり、夜にはテレビの音が部屋に響く。

そんな何気ない日常が、まるで永遠に続くものだと信じていた。

けれど、永遠なんて、どこにもなかった。

振り返れば、君はいつも僕より先に起きて、何も言わずに支度をしていた。

忙しい日でも、食事を後回しにしてまで弁当を作ってくれた。

風邪をひいた僕の背中をさすってくれた夜もあった。

あのとき、何か一言でも言えばよかった。

「ありがとう、助かったよ」

その言葉があれば、どれだけ救われただろう。

君は決して、見返りを求める人ではなかった。

それでも、心のどこかでは僕の言葉を待っていたのかもしれない。

いや、待っていたのだと思う。

そう思うようになったのは、あの手紙を見つけてからだ。

部屋の整理をしていたとき、押し入れの奥から小さな封筒が出てきた。

和紙の便箋に包まれたその封筒には、「あなたへ」とだけ書かれていた。

見覚えのある筆跡。間違いようがなかった。

封を開ける手が、ひどく震えていた。

読むのが怖かった。

何が綴られているのか、想像もできなかった。

でも、どうしても目を通さずにはいられなかった。

「あなたへ

これを読んでいるということは、私はもうそちらにはいないのですね。

不思議ですね。書いている今は、まだあなたが隣にいるのに。

でも、きっとこの日が来ると思って、こうして残すことにしました」

最初の一文だけで、視界が滲んだ。

便箋を両手で握りしめ、ページをめくる。

文字のひとつひとつが、まるで君の声で語りかけてくるようだった。

「あなたのことを、私はずっと見てきました。

不器用で、優しくて、強がりで。

口には出さないけれど、ちゃんと私を大切にしてくれていたのを、知っていました。

だから、何も言わなくていいと思っていました。

でも、本当は、言ってほしかった。

“ありがとう”のひとことでもいい。

それがあれば、私はもっと頑張れたかもしれません」

言葉が胸に突き刺さった。

声にならない嗚咽が、喉の奥で震えていた。

ずっと、伝えていたつもりだった。

行動で示していたつもりだった。

けれど、君は言葉を待っていた。

そして、それを決して責めなかった。

「あなたと過ごした時間は、私の宝物です。

どんな日々より、あたたかくて、幸せでした。

これからは、あなたが自分の人生を生きてください。

誰かのためではなく、自分のために。

私はいつでも、そばにいます。

ありがとう。あなたと出会えて、本当に良かった」

手紙の最後に添えられていたのは、小さな花の絵だった。

君が好きだった、白いリンドウ。

いつかスケッチブックに描いていたその絵が、便箋の余白に添えられていた。

涙がとまらなかった。

嗚咽が、静かな部屋に響いていた。

言えなかった言葉が、あふれ出す。

君にはもう届かないとわかっていても、口をついて出る。

「さゆり……ありがとう。

ずっと……ずっと言いたかった。

君と過ごせて、本当に幸せだった」

その夜、仏壇に手を合わせながら、胸の中で何度も繰り返した。

言葉にすることの重みを、ようやく理解した気がする。

そして、これからは、

君の想いも、僕の想いも、言葉にして生きていく。

見覚えのある筆跡。間違いようがない。

見覚えのある筆跡。間違いようがない。

第三章:一冊のノート

押し入れの奥に、古い箱がひとつ眠っていた。

茶色い段ボール。マジックで「看護記録」とだけ書かれていたが、病院の書類とは思えない軽さだった。

開けると、中にはノートが数冊。手のひらにすっぽり収まる、小さな大学ノート。

その一番上にあった一冊を、そっと手に取ってみる。

表紙の隅に、君の字で「2009年4月〜」と記されていた。

病棟勤務を再開した頃の記録だろうか。

君があの病院に戻っていったのは、子育てが落ち着き、家のことが一段落した年だった。

そのときの気持ちを、僕は正確には知らない。

ただ、白衣を着た日の君は、少し背筋が伸びて見えた。

ノートを開くと、びっしりと書き込まれた文字が現れる。

医療用語の合間に混じる、君らしい語り口。

「1号室の山本さん、今夜が山場かもしれない」

「菜摘ちゃん、今日は目が合って笑ってくれた」

「朝の回診でH先生が珍しく冗談を言っていた。ナース全員が噴き出してしまった」

そこに並んでいたのは、仕事の記録というより、誰かの人生をそっと抱きしめるような“日々のことば”だった。

ページをめくる手が止まったのは、ある記述に出会ったときだった。

「8月15日

貴くん(11歳)、今夜が最期かもしれない。

母親がずっと手を握っていた。泣いてはいなかったけれど、指が震えていた。

どうか、この夜が穏やかでありますように。

それだけを願って、私は彼の背中をさすり続けた」

行間に、君の呼吸が聞こえてくるようだった。

ただ“看護した”という事実ではなく、その時そこにいた誰かの心の震えを、君は書き留めていた。

まるで、誰かの痛みを忘れないために、文字にしていたのかもしれない。

さらにページをめくると、日付の間隔がまばらになっていく。

記録は続いているけれど、明らかに内容が変わっていた。

患者の状態だけでなく、その家族のこと、その日の病棟の空気、廊下に差し込む光の色まで――まるで風景画のような文章だった。

「この夜勤明けは、心が重たい。

内藤さんのご主人が、亡くなる前に私に『ありがとう』と言ってくれた。

看護師になって、何年目だろう。

あの一言に、すべてが報われた気がする」

その一文を読んだとき、胸の奥がきゅっと締めつけられた。

誰かの「ありがとう」で救われる人がいる。

そして君もまた、その一言に支えられてきたひとりだったのだと、今さらながら気づかされる。

君がこのノートを、なぜ残していたのか――その理由を考えてみた。

きっと、単なる記録ではなかったはずだ。

この文字たちは、誰にも見せるために書かれたものではない。

だからこそ、そこには本音があり、弱さがあり、揺れる感情が隠されている。

その中に、ひときわ異質なページがあった。

タイトルも日付もなく、ただこう書かれていた。

「人の命を看取るということは、その人の人生を肯定するということ。

誰かの“最期”に立ち会うたび、私は何度もそう思わされる。

そして、もし自分の番が来たときも、

誰かにそう思ってもらえるような生き方をしていたい」

思わず、ノートを胸に抱きしめた。

そこに君がいた。

看護師としての、そしてひとりの人間としての、生き方そのものが綴られていた。

このノートに書かれていた出来事は、どれも僕が知らなかったことばかり。

同じ屋根の下で暮らしていても、君の“もうひとつの人生”には、立ち入ったことがなかった。

今になって、それを知る機会が与えられたことに、なんとも言えない想いが込み上げてくる。

君は、こんなふうに生きていたんだね。

言葉にはせず、誇りにもせず、ただ静かに、誰かの隣に立ち続けていた。

まさに“静かなる物語”を、自分の背中で語っていたんだ。

ノートの最後のページには、走り書きでこう残されていた。

「私がいなくなったあと、このノートを見つける人がいるだろうか。

もし見つけてくれたなら――その人に、私の“祈り”が届くといい」

それを読んだ瞬間、涙が止まらなかった。

君はきっと、僕がこれを見つけることを、どこかで願っていたんじゃないか。

そう思わずにはいられなかった。

ノートを閉じると、部屋の中がしんと静まった。

まるで、そこに君の気配がふわりと立ちのぼったような錯覚すら覚える。

見つけたよ、さゆり。

君の想い、ちゃんと届いた。

病棟勤務を再開した頃

病棟勤務を再開した頃

第四章:小児病棟の涙

ノートの中でも、ひときわ丁寧に綴られていたのが、小児病棟での記録だった。

そこには、名前の頭文字だけで綴られた子どもたちの姿が、生き生きと描かれていた。

闘病の苦しさや家族の涙だけではなく、笑顔も、声も、いたずらも……

まるで、君が記憶の中で何度もその時間を撫でていたように感じられた。

ページの端に折り目がつけられた箇所があった。

開いてみると、そこにいたのは「しゅうへいくん(7)」という男の子だった。

「彼は、とてもよく笑う子だった。

カーテン越しに入ると、“しっ!”と指を立てて、ベッドの中に隠れるのが日課。

私が驚いたふりをすると、ベッドの隙間から顔を出して、にっこり笑う。

体はどんどん細くなっているのに、声だけは元気で、病室中に響き渡っていた」

読みながら、不思議とその様子が目に浮かんできた。

君の言葉には、息づかいがあった。

その場にいた誰かの表情や声色までも伝わってくる気がした。

「彼が入院したのは、春の始まり。

そして、旅立ったのは、秋の初め。

季節が変わるたび、病室のカーテンの色を変えてあげた。

最期のカーテンは、彼が好きだった青。

空の色に似ていると、何度も見上げていた」

息を呑むような一文が、そっと続いていた。

「ある日、彼が言った。

“先生、天国ってあると思う?”

私は言葉に詰まった。

でも、彼は笑って、

“あるってことにしておいてよ。そしたら、また会えるでしょ?”

そう言って、目を細めた」

その一節を読み終えた瞬間、何かが喉の奥につかえてしまった。

思わずノートを閉じ、深く息を吐く。

言葉にするにはあまりにも重いのに、君はそのすべてを、毎日のように背負っていたんだ。

その小さな命の揺らぎと向き合いながら、笑顔を絶やさずにいたということを――

僕は、その事実の重みをまだ受け止めきれていなかった。

再びページをめくると、記録は旅立ちの日に差しかかっていた。

「最期の夜、彼の母親が私に言った。

“あの子をここまで育ててくれて、ありがとう”

それは、母親としての全力の言葉だったと思う。

私は何も返せなかった。

ただ、ベッドの端に座って、手を握ったまま朝を迎えた。

彼の呼吸が静かになっていくのを、ゆっくりと見守った。

そして、最期のとき、彼はこう言った。

“先生、おはよう”

その一言を、私は一生忘れないと思う」

涙が静かにこぼれた。

声を上げることもできず、ただ、目元が熱くなった。

あまりに静かで、あまりに深い出来事だった。

命の終わりは、悲しみのなかにあるのではなく、

その人の人生そのものの延長線上にあるのだと、君は教えてくれていた。

君がなぜ、小児病棟の記録をこうして丁寧に綴っていたのか――

ようやく、わかった気がした。

それは子どもたちの命を「終わらせた」記録ではなく、

「確かに生きていた」証として、未来に手渡すためだったのだ。

そして、もう一つのページに、こうあった。

「私が看護師を続けてこられた理由は、“ありがとう”にあると思う。

患者さんやご家族の“ありがとう”もそう。

でも、それ以上に、自分が誰かの命に関われたことへの“ありがとう”――

それを毎回、自分に言いたかったのかもしれない」

ページの端に、涙のしずくのようなにじみがあった。

それが君のものかどうかはわからない。

けれど、それを見たとき、言葉にできない想いが胸の奥に広がっていった。

君は、きっとつらかっただろう。

夜勤明けで家に帰ってきても、誰にもその気持ちを語らなかった。

「疲れた?」と聞くと、「まあまあね」とだけ返す。

その裏に、こんなにも深い世界を抱えていたことを、僕は何ひとつ理解できていなかった。

ページを閉じたあと、そっとノートに手を置いた。

仏壇の花が、わずかに揺れていた。

あれは風ではなかった気がする。

――しゅうへいくんは、今もどこかで空を見上げているだろうか。

君がカーテンを青に替えてあげた、あのやさしい空を。

思わずノートを閉じ、深く息を吐く。

思わずノートを閉じ、深く息を吐く。

第五章:夫婦の小さな約束

ノートの一節に、ふいに僕の名前が出てきた。

それまで読み進めてきたページには、家族のことはほとんど登場していなかった。

看護師としての現場のこと、患者やその家族とのやりとり。

どの記述も、まるで君の“もう一つの人生”のようだった。

だからこそ、そこに書かれた僕の名前が、少し不思議な感じがした。

「夫が夕飯を作ってくれた日。

味噌汁が少ししょっぱくて、でも嬉しかった。

“おいしくない?”と聞かれたとき、つい微笑んでしまった。

たぶん、あの人なりに、私の疲れを気遣ってくれたのだと思う。

ちゃんと伝えなきゃいけないのに、つい、“まあまあね”って言ってしまった」

その文章を見た瞬間、あの日の夕食の光景がありありと蘇った。

たしか、君が夜勤から帰った日のことだった。

珍しく僕が早く帰宅できて、冷蔵庫の中身と格闘しながら作った味噌汁。

だしの分量も、具の火の通り具合もわからず、結果として塩分に頼るしかなかった。

「しょっぱいけど、まあ食べられるよ」

君は笑いながらそう言って、僕の前でちゃんと完食してくれた。

その笑顔の奥に、こんな気持ちが隠されていたとは――。

自分の中で思い出がひとつ、静かに形を変えた気がした。

ノートを読み進めると、さらにこんな一節が現れる。

「いつか、自分が看取られる側になったとき、彼がそばにいてくれたらいいな。

無言でもいい。手を握ってくれるだけでいい。

そうやって、静かに終わりを迎えられたら、それがいちばんの幸せかもしれない」

その一文を見た瞬間、胸が締めつけられた。

君は知っていたのだ。

自分に、限られた時間しか残されていないことを。

いや、それだけではない。

最期にそばにいてほしい人として、僕を思い浮かべてくれていたことが、何より重かった。

ページの隅には、こうも書かれていた。

「“一緒に歳を取ろうね”と昔言われたことがある。

その約束を果たせないことが、少し心残り。

でも、彼が年老いたとき、私との時間をたまに思い出してくれたら、それで十分」

それは、二十年近く前。

まだ子どもたちが小さくて、休日に近くの公園を歩いていたときのことだった。

ベンチに並んで座りながら、ふと僕が口にした言葉。

「このまま一緒に、ゆっくり歳を取れたらいいな」

あのとき、君は少し驚いたように僕の顔を見て、でも何も言わずに笑っていた。

僕のなかでは、ただの“その場の一言”だったかもしれない。

けれど、君にとっては、それが“約束”だったのだ。

ページの最後に、君の筆跡でこんな言葉が記されていた。

「約束って、言葉で交わすだけじゃない。

一緒に過ごした時間のなかに、たくさんの小さな約束が散りばめられている。

私はそれを、大事にしまって生きてきた。

彼が覚えていなくても、私は忘れなかった」

息を呑んだ。

何も言えなくなった。

覚えていなかった自分が、恥ずかしかった。

あの時々の言葉やしぐさを、君はちゃんと拾っていたんだ。

僕が口にして、忘れてしまった言葉を、君は心の奥でずっと温めてくれていた。

今、こうしてノートを読んでいること自体も、

もしかすると、君との約束だったのかもしれない。

最期の瞬間にそばにいたこと。

君の手を握っていたこと。

それを“ありがとう”の代わりとして、君は受け取ってくれたのだろうか。

ページを閉じ、しばらく目を閉じた。

過ぎていった日々の重みが、静かに肩にのしかかってくる。

でもその重みは、不思議とやさしかった。

まるで、今もそばにいるような気がした。

約束は、まだ終わっていない。

これからもきっと、ふたりの間にある。

そう思えたことで、少しだけ、今日の空が近く感じられた。

自分の中で思い出がひとつ、静かに形を変えた気が…

自分の中で思い出がひとつ、静かに形を変えた気が…

第六章:届いた手紙

ポストに、やけに丁寧な封筒が届いていた。

差出人は見知らぬ名前。手書きの宛名が、どこかぎこちなくて、それだけで大切な何かが詰まっている気がした。

家に戻って封を開けると、便箋が三枚、折り重なるように入っていた。

最初の一文を読んだ瞬間、息を飲んだ。

「突然のご連絡、失礼いたします。

私は、◯◯総合病院で入院していた娘の母親です。

約七年前、娘が病と闘っていたあの時期、奥様に看護していただきました」

手が止まった。

鼓動が耳の奥で響く。

続きが読めない。

でも、読まずにはいられなかった。

便箋には、娘さんのことが丁寧に書かれていた。

小児がんの診断を受け、半年の入退院を繰り返しながらも、明るさを失わなかったこと。

不安でいっぱいだった毎日の中で、妻――さゆりの存在が、どれほど心強かったか。

そして、最期の数日間、娘さんが穏やかに過ごせた理由。

「夜になると、さゆりさんがベッドの隣に座ってくれていました。

娘が眠れない夜には、手をさすりながら童謡を口ずさんでくれて。

“お母さんの声より、さゆりさんの声のほうが落ち着くの”と笑っていたんです」

目元がじんわりと熱くなる。

思いがけず、君の声を他人の言葉で聞かされたような気がした。

「娘が亡くなったあと、私は何もできなくなりました。

家事も、仕事も、会話すらうまくできなくて。

でも、少しずつ日常に戻ろうとするなかで、ふと、あの方の名前を思い出しました。

さゆりさん、今どうしているのだろう――そう思って、病院に問い合わせたのです。

そこで初めて、訃報を聞きました」

文章の端が、涙でにじんでいるように見えた。

たぶんそれは、僕自身の視界が滲んでいたからだろう。

「信じられませんでした。

あのとき、どれほど私たちを支えてくれた方が、もうこの世にいないなんて。

それでも、どうしても、何かお伝えしたかったのです」

便箋の最後には、娘さんの絵がコピーされた紙が添えられていた。

色鉛筆で描かれた、淡いピンクの花。

その下に、まだ幼い文字でこう書かれていた。

「さゆりさん、またね」

たったそれだけ。

でも、その言葉が、胸の奥をそっと揺らした。

どこかで本当に、君とその子が再会している気がしてならなかった。

手紙を抱えたまま、仏壇の前に座る。

線香をあげながら、僕はそっとつぶやいた。

「君のことを、ちゃんと覚えてる人がいたよ」

「しかも、君を必要としていた人が、今も君を想ってた」

「……すごいな、さゆりは」

ぽたり、と膝の上に涙が落ちた。

止めようとしても止まらなかった。

悲しみというよりも、静かな感動に近い。

自分の知らなかった君の姿が、こうして誰かの記憶の中で生きていたことが、ただ嬉しかった。

手紙は一通で終わりではなかった。

数日後、もう一通届いた。

今度は、高齢男性からの便り。

君が夜勤の合間に耳を傾けていたという、“いつも不機嫌だった入院患者”の息子さんからだった。

「うちの父は、長いこと人に心を開かない性格でした。

看護師さんにも口をきかず、看護記録には“要注意”と書かれていたそうです。

けれど、奥様だけには違ったようです。

“あの人だけは、何も言わなくてもわかってくれる”と、ベッドの上でこぼしておりました」

その手紙もまた、丁寧な筆跡で書かれていた。

亡くなってなお、君の存在が人の心に灯をともしている。

それが、どれほど静かで、強いものなのかを教えられた気がする。

ノートの中に書かれていた「祈り」は、こうして時間を超えて誰かの心に届いていた。

言葉にされることのなかった優しさが、今になって言葉として返ってくる。

そんな瞬間を、僕は何度も経験している。

手紙を束ね、そっと箱にしまった。

これは、僕に届いたものじゃない。

君への手紙だ。

その想いを、そばで感じることができただけで、十分だった。

仏壇のろうそくが、かすかに揺れた。

風もないのに、不思議な揺らぎだった。

ああ、君はやっぱりここにいる。

誰にも気づかれず、そっと、誰かの人生を変えていく。

それが、君の生き方だったのだと、今ならわかる。

便箋には、娘さんのことが丁寧に書かれていた。

便箋には、娘さんのことが丁寧に書かれていた。

第七章:命を繋いだあの夜

ノートの記述は、ある日の夜勤記録に差し掛かっていた。

ページ全体を覆うようにびっしりと書かれた文字。

いつになく筆圧が濃く、行間も狭い。

読み進める前から、その夜が特別だったことが伝わってくる。

「分娩室の緊急搬送。

二十四歳の妊婦、切迫早産。

子宮口全開、胎児心拍低下。

主治医不在、代行医の到着まで十数分――」

言葉の連なりが、記録というより“記憶の再生”のようだった。

現場の緊張感が、文字の端々に滲んでいる。

「助産師が叫ぶ。モニターが鳴り続ける。

医師が来るまで、持ちこたえられるかどうか、誰にもわからない。

でも、赤ちゃんの命は、もう待っていなかった」

君はそこで、判断を迫られた。

看護師として、職務の範囲を越えてしまうリスク。

けれど、目の前にいる命は、迷いを許してはくれなかった。

「心のどこかで聞こえた。

“今、動かなければ”――

それが誰の声だったかはわからない。

でも私は、あの瞬間、身体が勝手に動いていた」

処置の記録が続く。

血圧、心拍、胎動、母体の表情。

すべてを把握しながら、君は助産師とともに分娩の準備を始めた。

「誰かの“決断”を待つ時間が、いちばん命を脅かすときがある。

その夜、私は“待たない”ことを選んだ」

読みながら、胸が熱くなる。

君がどれほどの覚悟でその場にいたのか。

その場に居合わせた人々の息遣いまで、記録の向こうから聞こえてくるようだった。

「深夜2時03分。

赤ちゃんの産声が、分娩室に響いた。

弱々しい、けれど、たしかにこの世に生まれてきたという声。

母親の目に涙が浮かび、誰かが『ありがとう』と叫んだ。

私は、泣かなかった。

ただ、手が震えていた」

その一文に、君のすべてが詰まっていた。

感情を抑えて、命に集中する。

その手の震えだけが、君の“人間としての揺らぎ”だったのだろう。

そして、その揺らぎこそが、君を“ただの看護師”ではない存在にしていたのだと思う。

「その後、医師が到着。

無事な出産報告に、安堵の表情。

手続きを終えて帰る途中、廊下の窓から夜空を見上げた。

少し雲が出ていたけれど、星が一つだけ見えた。

あの瞬間、すべてが報われた気がした」

君は、この夜を誇りにしていたのだろう。

でも同時に、誰にも語らなかった。

なぜなら、それが“使命感のため”でも“称賛されたいから”でもなかったから。

君にとって、命を支えるということは、

「自分の名前が残らない働き」であることを意味していた。

手柄は医師に、感謝は病院に、記録だけがそっと残されていく。

それを悔やむ様子は一切なく、むしろ、それを当然と受け入れていた。

そんな姿勢に、静かな尊さが宿っていた。

「私はこの夜のことを、一生忘れないと思う。

でも、このことを誰かに話すことは、きっとないだろう。

ただ、“命を繋ぐ手”でいられたことに、感謝している」

その行でページは終わっていた。

次のページは白紙。

まるで君が、その一夜だけを記憶にとどめて、そっと息を潜めたようだった。

ノートを閉じ、両手で包む。

言葉にならない想いが胸を駆けめぐる。

たしかに君は、命を繋いだのだ。

名も残らず、姿も見えず、それでも誰かの人生を変えた。

その赤ちゃんは、今どこかで元気に育っているのだろうか。

母親は、あの夜のことを覚えているだろうか。

そして、そこにいた君の手のぬくもりが、今も心のどこかに残っていてくれたら――

それだけで、十分すぎるほどの贈り物だと思えた。

君の祈りが、あの夜、たしかに誰かの未来に届いていた。

そして、その祈りは、今も僕の中で生きている。

この夜のことを、一生忘れないと思う。

この夜のことを、一生忘れないと思う。

第八章:妻が教えてくれたこと

ノートをすべて読み終えたとき、僕は長く息を吐いた。

ページを閉じたはずなのに、文字が脳裏にこびりついて離れない。

そこに書かれていたのは、命の記録であり、祈りであり、そして――君そのものだった。

机の上には、封を開いたままの手紙の束と、使い込まれたノートが並んでいる。

それらを前に、僕は自分の手のひらを見つめていた。

かつてこの手で、何を守り、何を見落としてきたのか。

その問いに、今なら少しだけ答えられる気がしていた。

君が遺してくれたものは、記録だけではなかった。

そのひとつひとつの行間に潜んでいたのは、

“人と関わることの本質”だったのかもしれない。

君はいつも、誰かの“気持ち”に触れようとしていた。

病状ではなく、感情に耳を澄ませていた。

言葉にならない痛み、声にならない不安、そして希望――

それらすべてを、君は受け止めていたのだと思う。

今まで、僕は何を見て生きてきたのだろう。

仕事、責任、家庭、体面――

そのどれもが大事だと思っていた。

でも君のノートを読んで、初めて知った気がする。

「人の重み」は、数字や結果には宿らない。

目には見えなくても、そこに確かにある。

何度も読み返したページのひとつに、こんな言葉が記されていた。

「苦しみのなかにある人のそばにいるとき、自分の存在は小さく感じる。

でも、その“小ささ”こそが大切なのかもしれない。

大きな力ではなく、小さな灯でいい。

ただ、そこにいるだけで、人は救われることがある」

その一文が、深く突き刺さった。

何かを“してあげる”ことばかりを考えていた自分にとって、

“ただそこにいる”という在り方が、これほど大きな意味を持つとは想像もしなかった。

そして、君が僕にしてくれたことも、まさにそうだった。

日常のなかで、何も言わず、ただそばにいてくれた。

あの静けさが、あの気配が、どれだけ僕を支えていたか――

失って初めて、理解できた。

仏壇の前で手を合わせながら、僕は声に出してみた。

「……君が生きていた証を、誰かに伝えたい」

その言葉がどこから湧いたのか、自分でもよくわからなかった。

でも、自然とそう思えた。

何か大げさなことをしたいわけじゃない。

ただ、君が歩いてきたその道に、ちゃんと意味があったことを、誰かに知ってほしかった。

君は名も残さず、表舞台に立つこともなく、

それでも確かに、たくさんの人の命に関わってきた。

君のような存在こそが、この世界を静かに支えている。

そう信じたくなった。

その日から、僕は少しずつ、行動を変えていった。

地域の看取りケアの勉強会に参加し、

近所の老人会で話を聞くボランティアにも顔を出した。

最初は戸惑いもあったけれど、話を聞くだけなら、自分にもできた。

誰かの話に耳を傾けるだけで、その人の表情が緩むことがある――

君のノートに書かれていたことが、現実となって目の前に現れた。

ふと思い出す。

君が、生前よく口にしていた言葉。

「人の話ってね、“正しく聞く”んじゃなくて、“静かに聞く”のが大事なのよ」

あのときは聞き流してしまったけれど、今ならその意味がわかる。

人がほんとうに求めているのは、正論や解決ではなく、

「わかってくれる誰か」の存在なのだと。

今、僕はその“誰か”になりたいと思っている。

君がしてきたように、名もなく、目立たず、

それでも、誰かの灯になれるような人に。

もちろん、君には敵わない。

でも、君から教わったことを胸に抱きながら、少しずつ前に進みたい。

ノートの表紙をもう一度撫でる。

そこには、さゆりという人間のすべてが宿っている気がした。

そしてその中には、僕の知らなかった“妻の物語”が、確かに生きていた。

「……君が生きていた証を、誰かに伝えたい」

「……君が生きていた証を、誰かに伝えたい」

第九章:名前に込めた想い

ある日、地域の勉強会で知り合った看護師の方から、一本の連絡が入った。

「少し前まで入院していた方のご家族が、あなたにお会いしたいと言っておられます」

そう告げられたとき、すぐには心当たりが浮かばなかった。

ボランティアとして参加していただけの自分に、誰かが会いたいと言ってくれることが不思議だった。

指定された日時に、地域の交流室を訪れた。

部屋の隅にいたのは、三十代後半くらいの女性。

柔らかな雰囲気をまといながらも、目には確かな意志が宿っている。

彼女は、少し緊張したような声で、ゆっくりと話しはじめた。

「突然すみません。

私、以前お世話になった看護師さんのご家族に、ずっとお礼がしたくて……。

その方のお名前は“さゆりさん”です。

母から何度も聞かされていたので、どうしても……」

胸の奥がざわめいた。

“さゆり”という名前を、他人の口から聞くことに、まだ慣れていなかった。

けれど、その響きには、不思議なあたたかさがあった。

彼女の話によれば、さゆりが勤めていた病院で、

彼女の母親が出産間近の体調急変で搬送されてきたことがあったという。

そのときの担当看護師が、さゆりだった。

「母は、初産で不安が強くて、夜中にパニックを起こしたことがあったそうです。

でも、そのとき“さゆりさん”が手を握って、“大丈夫、朝が来るから”と声をかけてくれたと……

その言葉が、今でも母の中で残ってるんです」

目の奥が熱くなった。

さゆりが残した“言葉”が、まだ誰かの中に生きている。

その事実が、たまらなく誇らしかった。

彼女は、カバンの中から一枚の写真を差し出した。

小さな女の子が、満開の桜の下で手を広げて笑っている。

その表情に、ほんの少しだけ、さゆりの面影を感じた。

「この子……“さゆ”って言うんです。

“さゆり”さんから一文字、いただきました」

言葉を失った。

喉の奥が詰まり、すぐに声が出てこなかった。

「母が、“あのときの言葉がなかったら、私は産めなかったかもしれない”って……

だから、名前に込めたいって言ってくれて。

私も、その想いに心から共感して――

だから、この子が大きくなったら、さゆりさんのこと、ちゃんと伝えるつもりです」

写真を受け取った手が、小さく震えていた。

涙が頬を伝っていたことにも、しばらく気づけなかった。

名前という形で、君の存在が誰かの人生に刻まれていたこと。

それが、どれほど奇跡のようなことか。

そして、それがどれほど“静かな愛の証”であるか。

そのすべてが胸に押し寄せてきた。

「娘が病気になったときも、夜中に“さゆりさんの言葉”を思い出してました。

“大丈夫、朝が来るから”って。

不思議と、あの言葉だけで、心が落ち着くんです。

看護って、ただの行為じゃないんだなって、実感しました」

そう語る彼女の横顔が、どこか誇らしげに見えた。

さゆりの生き方が、知らない場所で、ちゃんと誰かの支えになっていた。

それは、言葉を超えた“命のリレー”だった。

帰宅後、仏壇の前で写真をそっと供えた。

白い花の横に、小さな“さゆ”の笑顔が並んでいる。

その姿を見つめながら、静かに語りかけた。

「さゆり……君は、ちゃんと生きてたよ。

そして、今も誰かの中で、生きてる」

涙があふれた。

でも、それは悲しみではなかった。

温かさが混じった涙だった。

名前には、想いが込められている。

その想いは、言葉では伝えきれないものを宿している。

そして君の名前は、こうしてまた、新たな命に受け継がれていく。

それは、確かに生きた証。

何よりも強く、美しい“贈り物”だった。

この子……“さゆ”って言うんです。

この子……“さゆ”って言うんです。

第十章:灯された希望

春が近づいていた。

街の並木道には、まだ硬い蕾が並んでいる。

少しずつ、季節が動いている。

それはまるで、僕の心のなかに芽吹いた小さな何かと、どこか重なっているようだった。

さゆりのノートと手紙の束は、今も仏壇の近くに置いてある。

毎朝手を合わせるとき、自然と視線がそこに向く。

触れなくても、言葉を交わさなくても、

“今もここにいる”という確かな気配に包まれていた。

ある日、町内会の掲示板で「傾聴ボランティア募集」という貼り紙が目に入った。

気づけば、名前を書いていた。

誰かに求められたわけでもない。

ただ、“誰かの声を聞いてみたい”という気持ちが、静かに湧き上がっていた。

最初は、うまく話せなかった。

うなずくだけ。相槌を打つだけ。

でも、不思議と相手は話し続けてくれる。

まるで“話すこと”よりも、“聞いてもらえること”が必要だったように感じた。

その光景は、ノートに記されていた君の姿と重なった。

言葉にせず、ただ寄り添っていた君の背中。

その在り方を、少しずつ自分の中にも宿していけたら――

そう思うようになっていた。

あるとき、老人ホームの一室で、ひとりの女性が言った。

「話を聞いてくれる人なんて、もういないと思ってた。

こうやって誰かと向き合える時間が、こんなにもあったかいなんて……」

その言葉に、胸が熱くなった。

大げさなことはできなくても、誰かのそばにいること。

それだけで、心は救われることがある。

さゆりがノートに残していた想いが、少しずつ実感として根づいていく。

やがて、町内の集会所で「看取りと地域のつながり」という小さな講座が開かれることになった。

僕は、その運営に関わることになった。

講師でもなく、主催者でもない。

ただの裏方として、準備を整え、来場者にお茶を配るだけ。

それでも、何かが報われていく気がしていた。

ある日、一人の中学生が、祖母の介護について相談をしてきた。

「うまく話せなくて、何をしてあげたらいいのかわからない」と言う彼女に、僕はこう伝えた。

「何も話さなくていいんだよ。

手を握って、そばにいてあげて。

それだけで、人は安心するんだ。

うちの妻が、いつもそうしてた」

言葉にした瞬間、自分でも驚いた。

“妻がしていたこと”を、“自分の言葉”として話している。

それは、君の生き方が、僕のなかで確かに息づいている証だった。

その夜、久しぶりに君のノートを開いた。

最後のページには、何も書かれていない。

けれど、そこに続きがある気がしてならなかった。

空白という余白のなかに、君が託した願いが、静かに息をひそめているようだった。

君が教えてくれたこと。

それは、命の重さだけじゃない。

誰かを想うということ。

誰かの声に耳を傾けるということ。

名も残らず、形にもならないその在り方が、

どれほど人をあたたかく包むかということ。

そのすべてを、今の僕は、生きるようにして伝えていきたいと思っている。

玄関先で春の風を吸い込む。

日差しが、やわらかく頬に触れた。

見上げた空は、少しだけ高く見える。

あの夜、君が命をつないだ分娩室から見えたという星空。

今、自分の目にも確かに映っている。

誰かの命が、誰かの祈りによって守られることがある。

そして、その祈りは、時を越えて別の誰かへとつながっていく。

その連なりのなかに、自分の役割があるのだと思えた。

ありがとう、さゆり。

君の静かな歩みが、僕に道を照らしてくれた。

その灯りを、これからも消さないように――

この手で、大切に守っていく。

話を聞いてくれる人なんて、もういないと思ってた。

話を聞いてくれる人なんて、もういないと思ってた。

エピローグ:日記を閉じて

静かな朝だった。

仏壇の前で線香を灯し、湯呑に入れた白湯をそっと置く。

小さな茶碗の湯気が、柔らかく立ちのぼっていく。

さゆりと過ごした日々が、まるでその湯気のように、淡く、けれど確かにそこにある気がした。

あの日から、もうすぐ二年が経つ。

喪失の時間は、長くも短くも感じた。

寂しさは消えなかったけれど、その輪郭は少しずつ和らいでいった。

仏壇の隣に置かれていた一冊のノート――

さゆりの遺したあの日記帳を、今日、初めて“仕舞う”ことにした。

決して忘れるわけではない。

ただ、僕のなかで、一区切りをつけるべき時が来たと思ったのだ。

ページを繰るたび、心が波立つこともあった。

けれど、そのたびに、さゆりの言葉が、僕の中で祈りのように響いた。

「そばにいることが、誰かを支えることになる」

その言葉が、これからも僕を生かしてくれる。

だから、ノートを閉じても、さゆりの想いは消えない。

あれから、僕の暮らしは少しだけ変わった。

週に一度の傾聴ボランティアは、今や僕の生活の一部になっている。

話すことの少ない高齢者たちが、ぽつりぽつりと自分の過去を語ってくれる。

その語りを、ただ黙って受け止める時間に、いつもさゆりの姿が重なる。

誰かの言葉に耳を傾けながら、僕はもう一度、人を信じ直している。

生きるということは、記憶のなかに誰かを宿しながら進むこと。

それを、さゆりは日記を通して教えてくれた。

ノートを撫でた指先に、柔らかい風が触れた気がした。

まるで“もう大丈夫だよ”と背中を押されたようだった。

棚の引き出しにノートをしまい、鍵を閉める。

一瞬だけ、心がきゅっと締めつけられた。

けれど、そのあとには不思議なほどの静けさがあった。

窓の外で、スズメが枝を渡って跳ねている。

春の気配は、そっと近づいていた。

この日々のなかで、僕は気づいた。

人は、たとえ姿を失っても、

思い出の中で語りかけ、支えになり、そして未来へと繋がっていくということ。

そのつながりの中に、自分の生き方を見出せたとき、

初めて、過去と今が手を結ぶ。

あの日、君が届けた小さな手紙たち。

聞き取れなかった声。

名も残らない行為。

そのすべてが、静かに命を支えていた。

そして今、それを受け取った僕が、また誰かの“声なき支え”になれたなら――

きっと、それが君の望んでいたことだったのだと思う。

最後に、もう一度だけノートを取り出し、そっとつぶやいた。

「ありがとう。君の人生が、僕の人生を照らしてくれたよ」

その瞬間、部屋のなかに風が吹き抜けた気がした。

窓が少し揺れて、カーテンのすそがふわりと浮かんだ。

まるで、“これでいいんだよ”と告げられたようだった。

ノートは閉じられた。

けれど、物語は終わらない。

それは今も、誰かの心のなかで、静かに続いている。

部屋のなかに風が吹き抜けた気がした。

部屋のなかに風が吹き抜けた気がした。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。