家族が困らないためのデジタル終活 スマホ整理完全ガイド

もしもの時、あなたのスマートフォンに残された情報が、愛する家族を深い悲しみの中でさらに苦しめてしまうとしたら…。これは、デジタル化が進んだ現代社会で誰もが直面しうる新たな問題です。この記事では、家族に迷惑をかけないための「デジタル終活」の重要性から、初心者でも今日から始められる具体的な手順、主要サービスの公式設定、そして知っておくべき相続の知識まで、網羅的に解説します。あなたのスマートフォンを、家族を困らせる「開かずの箱」ではなく、感謝を伝える「最後の贈り物」に変えるための完全ガイドです。

なぜ今「デジタル終活」が必要?放置が招く3つの悲劇

「まだ自分には早い」そう思っている方も多いかもしれません。しかし、デジタル遺品を放置した結果起こるトラブルは、想像以上に深刻で、誰の身にも起こりうる現実です 。デジタル終活は、未来の家族を混乱と苦痛から守るための、現代人必須の「思いやり」なのです 。

経済的な悪夢:失われる資産と続く支払い

故人が利用していたネット銀行の預金や暗号資産は、ログイン情報がなければその存在すら誰にも知られず、永遠に失われる可能性があります 。さらに恐ろしいのは、解約手続きをしない限り、動画配信サービスなどのサブスクリプション料金がクレジットカードから引き落とされ続けることです 。遺族が気づかないうちに、故人の遺産が静かに目減りしていくのです。

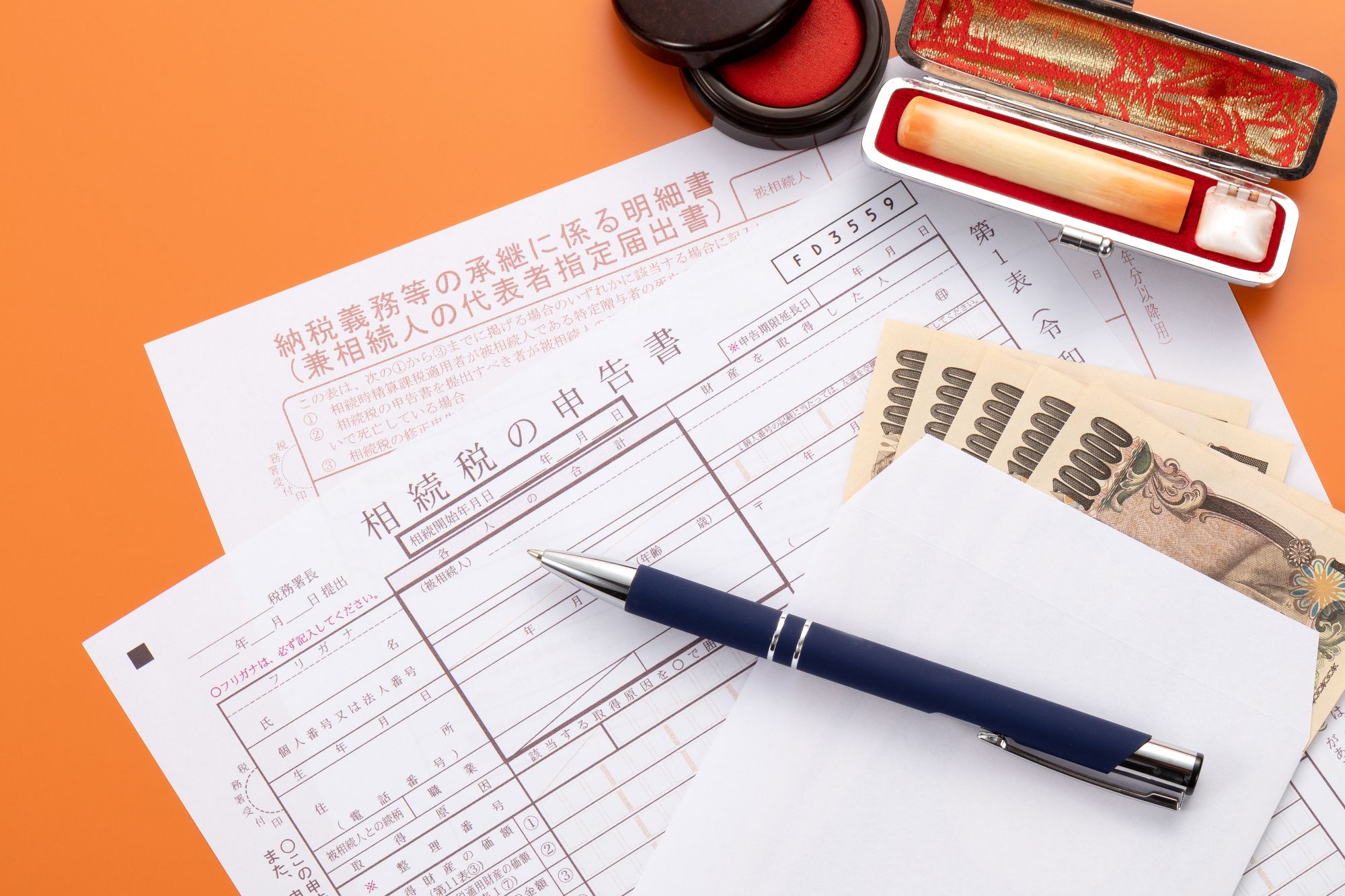

また、遺産分割が終わった後に多額のデジタル資産が見つかると、相続税の修正申告が必要になり、延滞税などの重いペナルティが課されるケースもあります 。

手続きの壁:開かないスマホとプライバシーの壁

遺族が直面する最初の壁が、スマートフォンやパソコンのロック解除です。パスワードが分からず、勘で何度も入力を試みた結果、データが初期化されてしまう悲劇も起きています 。

たとえデバイスを開けても、サービス提供事業者は個人情報保護を理由に、家族であってもアカウントへのアクセスを拒否することがほとんどです 。煩雑な手続きと法的な書類が求められ、遺族は途方に暮れてしまいます。

心の負担:思い出にアクセスできず、人間関係も途絶える

葬儀の準備で遺影に使える良い写真を探したくても、すべてロックされたスマホの中…これは遺族にとって非常につらい現実です 。また、故人の友人や知人に訃報を伝えたくても、連絡先が分からず、大切な人間関係がそこで途絶えてしまうことも少なくありません 。

さらに、放置されたSNSアカウントが乗っ取られ、なりすましや詐欺に悪用される二次被害も発生しており、故人の名誉を傷つけ、遺族をさらに苦しめる原因となっています 。

初心者でも簡単!デジタル終活3つのステップ

「何から手をつければいいか分からない」という漠然とした不安を解消するため、具体的な3つのステップでデジタル終活を進めていきましょう 。

ステップ1:現状を把握する「棚卸し」

まずは、ご自身がどのようなデジタル情報を持っているかを正確に把握することから始めます。これがすべての基本です 。

- デバイス スマートフォン、パソコン、タブレットなど、あなたのデジタル世界への入り口となる機器をすべてリストアップします。USBメモリや外付けHDDなども忘れないようにしましょう 。

- 金融資産 ネット銀行やネット証券、PayPayなどのスマホ決済、暗号資産(仮想通貨)など、金銭的価値を持つものをすべて書き出します 。

- 重要なアカウント GoogleアカウントやApple ID、各種メールアドレス、FacebookやX (旧Twitter)、LINEなどのSNSアカウントを整理します 。

- 大切なデータ 写真や動画をどこに保存しているか(iCloud、Googleフォト、PC本体など)を明確にします 。

- サブスクリプション 動画配信、音楽配信、オンラインサロンなど、定期的な支払いが発生しているサービスをすべてリストアップします 。

ステップ2:情報を仕分ける「整理」

棚卸しリストが完成したら、次はその中身を「残すもの」「消すもの」「託すもの」の3つに分類し、整理します 。

- 残すもの(保存・共有) 家族写真や友人との思い出の動画、大切な連絡先などは、一つのフォルダにまとめたり、外付けHDDにコピーしたりして「マスターアーカイブ」として管理しましょう 。遺影に使ってほしい写真を数枚選んでおくのも、家族への大きな配慮です 。

- 消すもの(削除) 他人に見られたくないプライベートな日記やファイル、もう使っていない古いサービスのアカウントは、定期的に自分で削除する習慣をつけましょう。これは将来の負担を減らすだけでなく、現在の個人情報保護にも繋がります 。どうしても削除したくないデータは、パスワード付きのフォルダにまとめておく方法もあります 。

- 託すもの(引き継ぎ・追悼化) SNSアカウントは、完全に削除してほしいのか、Facebookの「追悼アカウント」のように記念碑として残してほしいのか、あなたの希望を明確にしておきましょう 。ネット銀行などの金融資産は、遺族がその存在を確実に把握できるよう、情報を整理しておくことが重要です。

ステップ3:意思を伝える「記録と共有」

整理した情報を、いざという時に家族が安全に参照できる形で記録し、その存在を伝えます。これがデジタル終活の最終仕上げです。

- エンディングノートの活用法 終活の情報をまとめるエンディングノートは非常に有効です 。しかし、IDやパスワードをそのまま書き記すのは、紛失時のリスクが高いため避けるべきです 。代わりに、家族にしか分からない「ヒント」を書いておきましょう(例:「パスワードのヒント:初代ペットの名前+結婚記念日」)。また、誰が見ても分かるように、丁寧な文字で書くことも大切です 。

- 究極のローテク「スマホのスペアキー」 専門家が提唱するシンプルで効果的な方法が「スマホのスペアキー」です 。名刺サイズの厚紙にスマホのロック解除コードを書き、その部分を修正テープで隠してスクラッチカードのようにします。これを保険証券など、家族が必ず確認する重要書類と一緒に保管しておけば、発見してもらえる可能性が非常に高くなります 。

どの方法を選んだとしても、最も重要なのは「あなたがデジタル終活の準備をしていること」そして「記録をどこに保管しているか」を、信頼できる家族に口頭で伝えておくことです 。

主要サービス別・公式継承ツールの設定方法

大手IT企業もデジタル遺品問題の重要性を認識し、公式な継承ツールを提供しています。これらを設定しておくことが、家族の負担を減らす最も確実な方法の一つです。

iPhoneユーザー向け:Apple「故人アカウント管理連絡先」

信頼できる人を「故人アカウント管理連絡先」として指定しておくと、あなたの死後、その人が死亡証明書と特別な「アクセスキー」を使って、iCloud上のデータ(写真、メール、連絡先など)にアクセスできるようになります 。設定はiPhoneの「設定」→「自分の名前」→「サインインとセキュリティ」から行えます 。設定後に生成される「アクセスキー」を必ず相手に渡しておきましょう 。

Androidユーザー向け:Google「アカウント無効化管理ツール」

あなたのアカウントが一定期間(3ヶ月〜18ヶ月で選択)利用されなかった場合に、どう対処するかを事前に設定できるツールです 。信頼できる連絡先に特定のデータ(GoogleフォトやGmailなど)へのアクセス権を付与したり、データを共有した後にアカウントを完全に削除するようリクエストしたりできます 。

FacebookやInstagramなどSNSの対応

Facebookには、生前に「追悼アカウント管理人」を指定できる機能があります。管理人はあなたの死後、追悼の投稿をしたり、アカウントの削除をリクエストしたりといった限定的な管理ができます 。Instagramなど他の多くのSNSでは、死後に遺族が申請することでアカウントを追悼化したり、削除したりすることが可能です 。

デジタル資産と相続の注意点

デジタル終活はデータ整理だけでなく、法律や税金も関わる重要な問題です。

デジタル資産も相続税の対象

ネット銀行の預金や暗号資産など、金銭的価値を持つデジタル資産は、不動産や現金と同じように法的な相続財産と見なされ、相続税の課税対象となります 。遺族がその存在に気づかず申告漏れとなった場合、後から延滞税などの追徴課税が課せられ、大きな経済的負担を強いることになります 。

専門家の力を借りる選択肢

「自分だけでは難しい」と感じた場合は、専門家の力を借りるのも賢明な選択です。パスワード解析やデータ復旧を行う「デジタル遺品整理業者」が存在します 。スマートフォンのパスワード解除やデータ抽出で2万円〜5万円程度が相場ですが、手がかりが全くない場合には非常に頼りになる存在です 。

まとめ:未来の家族のために、今日から始める小さな一歩

デジタル終活は、一度きりの大仕事ではありません。むしろ、定期的な健康診断のように、日々の小さなメンテナンスの積み重ねが大切です 。新しいサービスを契約したらエンディングノートに追記し、使わなくなったアカウントは削除する。その習慣が、未来の家族の大きな安心に繋がります。

この週末、まずは1時間だけ、ご自身のスマートフォンのアプリ一覧を眺め、棚卸しの第一歩を踏み出してみませんか。その小さな行動が、あなたが愛する家族へ贈ることができる、最も価値のあるプレゼントになるはずです。

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを投稿するには、ログインする必要があります。